Jeden Samstag haben wir drei Platten für euch – zumeist drei Tipps, mindestens aber drei Meinungen. Nicht immer neu, doch immer die Erwähnung wert. Heute mit: Jung Jaeil, Kanye West und OHIO.

Jung Jaeil – Parasite

Ji-Hun: Ich frage mich, wann es zuletzt so einen Hype um einen Film gegeben hat wie derzeit um „Parasite“ von Bong Joon-Ho. Bis jetzt las ich kein Feuilleton (und der Film ist nun wirklich omnipräsent), das die koreanische Gesellschaftssatire nicht frenetisch gefeiert hätte. Dieser Tage sah ich den Cannes-Gewinner im Kino und muss sagen, dass der Film ohne Frage Spuren hinterlässt und das ganze Brimborium nicht unberechtigt ist. „Parasite“ ist sehr unterhaltsam, pointiert komisch und bitterböse, im Gesamtbild stimmt einfach sehr viel. Dazu gehört auch der Score des jungen Komponisten Jung Jaeil, der in Seoul und Berlin lebt und arbeitet. „Parasite“ ist Jungs erste große internationale Kinoproduktion. Zuvor war er für Bong Joon-Hos Netflix-Film „Okja“ als Komponist verantwortlich und macht seither einen ausgezeichneten Job. Ein bisschen wie bei K-Pop-Supergroups beherrscht Jung Jaeil zahlreiche Genres und Stile in Quasiperfektion und mischt sie im Hochglanz dann doch zu etwas eigenem zusammen. Ob die Eröffnungssequenz, die an Danny Elfman erinnert, robuste Schlagzeug-Orgien, die Igor Strawinsky grüßen oder das zentrale Stück „The Belt of Faith“, das nahezu ekelhaft imitatorisch die Wiener Klassik zum Besten gibt, als wäre sie gestern erfunden worden. Hier wird aber auch gezeigt, wie gut das Handwerk beherrscht wird. An sich zeig ich mich ja nicht so begeistert bei Soundtracks. Die Stücke von Jung Jaeil sind im Einzelnen motivisch aber so stark ausgearbeitet und substanzvoll, dass das Hören auch ohne Film großen Spaß bereitet. Behaupten wir mal, dass das nicht Jungs letzter großer Kinofilm gewesen ist.

Kanye West – Jesus Is King

Benedikt: Natürlich schreit die nach zig verschobenen Release-Dates nun endlich erschienene Platte nach Einordnung: Ins musikalische Schaffen Kanye Wests einerseits, ins Gesamtkunstwerk Kanye aber noch viel lauter. Diesen Weg hat er selbst bereitet, mit der offiziellen Verbannung vulgärer Sprache vom Album, mit der Gründung seiner beim Coachella medienwirksam aufgetretenen, messgewandteten Gospel-Rap-Band „Sunday Service“. Nun gleicht „Jesus Is King“ inhaltlich eben einem „Sunday Service in a Row“, wie es auch in den Lyrics konkret ausgesprochen wird. Aber das ist kein wirklich neuer Spleen des Kanye 2019. Schon im dem großartigen „New God Flow.1“ mit Pusha T und Ghostface Killah hieß es (2012 erschienen auf einer der zweifellos meist gespielten Label-Compilation meines Lebens, „Kayne Wests presents GOOD MUSIC – Cruel Summer“): „Welcome to Sunday service, if you hope to someday serve us / We got green in our eyes, just follow my Erick Sermon / Did Moses not part the water with the cane? / Did strippers not make an ark when I made it rain?“. Nun, die Perspektive war damals noch eine ganz andere. Aber eben das ist der Punkt: Der Versuch einer rationalen Analyse dieses nach eigener Aussage bipolaren Menschen ist pures Entertainment. Denn die im Rückblick auf fast zwei Dekaden gefächerte Diversität der Figur Kanye West lässt keinen noch so an den Haaren herbeigezogenen Charakter-Spin unmöglich erscheinen. Und das Feuilleton ergötzt sich daran – sicher auch, weil Kanye West Klicks garantiert. Und dann wird der eklig oft mit vergleichendem Unterton ausgedrückte Bezug zu Chance The Rapper hergestellt, der ja mit „Coloring Book“ schon einen Fokus auf seine „Christianity“ gelegt habe – nichts neues also. Abgesehen davon, dass inhaltliche Gemeinsamkeiten angesichts der guten Freundschaft zwischen den beiden kaum verwunderlich sind, nervt mich das alles nur noch. Denn zwei Dinge bleiben völlig außen vor: Einerseits die Community, für die Kanye West aufgrund seiner musikalischen Karriere weit mehr ist, als die weirde, durch Kims Insta-Follower gepushte und idiotische Twitterposts generierende, Snekaer-designende Medienfigur Kanye West. Und andererseits die Musik selbst – die in all dem Hype gänzlich auf der Strecke bleibt. Gospel und Christentum wird weniger in der inhaltlich persönlichen, tiefen Auseinandersetzung verhandelt, als in der Musikalität. Mit „Follow God“ hat Kanye West ein Brett, mit „On God“ eine Hymne für den Kontext „HipHop-Venue“ geschrieben. Und die mit einem nicht Geld und Besitz sondern Gott verordneten Inhalt. Aber an einen solchen Ort des tatsächlichen Geschehens dieser Musik verirrt sich in der Regel kein Feuilletonist. In Sachen Produktion vereint Kanye West hier seine Perfektion mit der die Vocal-Takes auf dem Instrument-Arrangement sitzen, mit der Gewaltigkeit von „My Dark Twisted Fantasy“ und den übriggebliebenen Elementen musikalischer Geniestreiche wie „808s & Heartbreak“ und „Graduation“ – alles kombiniert mit, wenn auch wertkonservativen, Gospel. Und doch ist dann alles wieder ganz anders. Das ist – laut aufgedreht – schlichtweg ziemlich großes, musikalisches HipHop-Kino, in dem ganz nebenbei Pusha T und sein Bruder No Malice (aka Malicious, aka Malice) vereint als Clipse gastieren. Und das geht – auch ganz ohne Gläubigkeit – ziemlich gut rein. Punkt.

EDIT: 17:06 Uhr

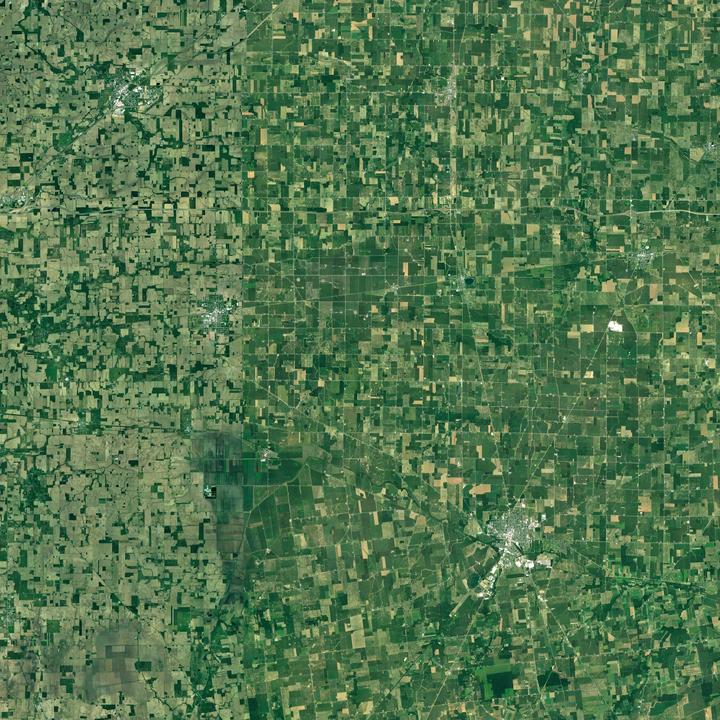

OHIO – Upward, Broken, Always

Thaddeus: Es geht schon wieder nach Ohio. Dieses Mal allerdings bewusst in Großbuchstaben, denn für Taylor Deupree und Corey Fuller ist der Buckeye State Heimat. Hier wurden beide geboren, hier wuchsen sie auf, hier packten sie irgendwann ihre Cover, um zu verschwinden. Viele Jahre haben sie an ihrer gemeinsamen Platte gearbeitet, daran ihre vertrauten und gelernten musikalischen Herangehensweisen miteinander zu verbinden, zu hinterfragen und immer wieder aufzubrechen. Oberflächlich gehört, ist das hier kaum mehr als gefühlvolles Indie-Songwriting mit reichlich Sound Design im Hintergrund, viel Melancholie und vocal-freiem Raum. Doch die Schönheit dieser Produktion ist einfach überwältigend, nicht zuletzt, weil es zwischendrin immer wieder so wundervoll zerrt, drückt und fiept – in der Leere, die die Weite der Landschaft versinnbildlicht und den Traum der Ferne, die oft so nahe liegt, auf einzigartige Weise konkretisiert und untermalt. Und einen Hit gibt es auch. Ihre Version von Damien Jurados „Ohio“ rührt zu Tränen. Eine wundervolle Platte.