Jeden Samstag haben wir drei Platten für euch – zumeist drei Tipps, mindestens aber drei Meinungen. Brandneu, wieder entdeckt oder aus der Geschichtskiste ausgebuddelt. Heute mit Illa J, Waajeed und Slam.

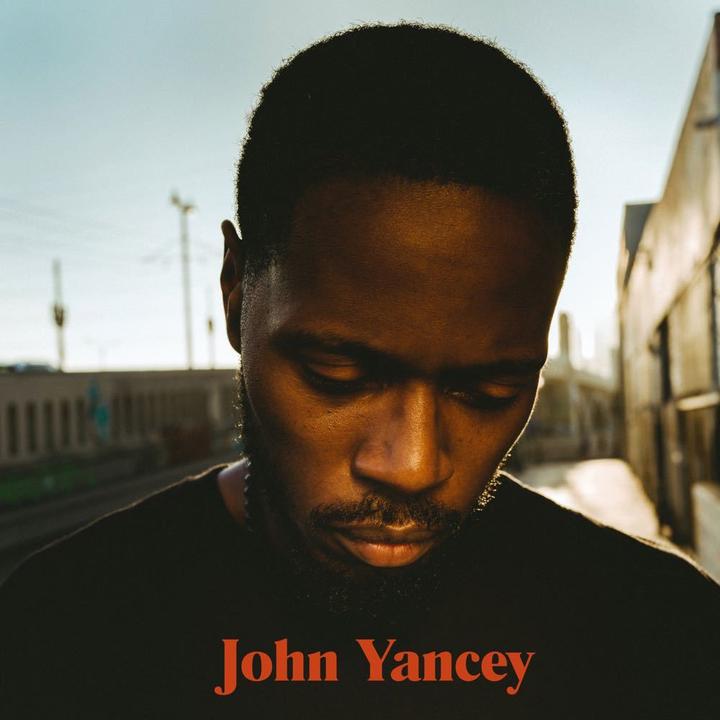

Illa J – John Yancey

Ji-Hun: John Derek Yancey ist der jüngere Bruder von J Dilla und macht als Illa J auch Musik. Was für ein Schatten – die meisten würden wahrscheinlich die Finger davon lassen. Dennoch macht der zwölf Jahre jüngere Bruder von Jay Dee das, was er am besten kann: Ausgezeichneten HipHop. Der große Unterschied zu Dilla ist, dass Illa J nicht nur produzieren kann, sondern auch rappt und singt. Das hat er während seiner Zeit bei Slum Village aber auch schon bewiesen. Auf seinem neuen Album „John Yancey“ bringt er die andauernde Detroit-Dystopie in ein freundliches, souliges, optimistisches Gewand. Das kann man cheesy finden oder auch einfach mal erfrischend. Das auf Jakarta Records erschienene Album macht auf jeden Fall Spaß. Es ist die kalifornische Etappe der Familie Yancey. Etwas ganz Eigenes. Der oft zitierte Befreiungsschlag. „But it makes sense that it ended up being called John Yancey because for so long in my career I felt like I was tryna be me and my brother, and I'm finally at peace, like I'm not J Dilla's younger brother Illa J, I'm James younger brother John.“

Slam – Athenaeum 101

Thaddeus: Ich wollte in dieser Woche eigentlich eine ganz andere Platte vorstellen, zu der ich im Geiste für meine Verhältnisse wild durch die Gegend geravt bin. Dabei gingen mir aber die Worte aus, weshalb ich zur sichereren Ambient-Bank greife. Die allerdings von Menschen kommt, die sonst eher auf besagtem Dancefloor unterwegs sind. Interessiert euch überhaupt nicht, diese Hinleitung, oder? Kann ich gut verstehen. Slam also. Stuart McMillan und Orde Meikle könnten früher wunderbar slammen (Entschuldigung), danach weiß ich es nicht mehr so genau. Auf ihrem neuen Album lassen sie einfach laufen. 20 mehr oder weniger kurze Tracks, alle ineinander gemixt und mit einem großen „CHILLOUT"-Sticker beklebt. Der Begriff hat früher ja auch tatsächlich etwas bedeutet und genau in diesem Kontext muss man dieses Album auch sehen bzw. hören. Die beiden Producer beleuchten hier die traditionsreiche Seite einer Musik, die sie selber so nie bedient haben. Die des Blubberns, der Backrooms, der kleinen Floors, auf denen nicht die Beats, sondern die anderen Sounds den Ton angaben. Die Seite der Musik, zu der man T-Shirts mit dem Space Teddy trug und auf schlecht animierte Mushrooms starrte. Dazu lief solche Musik. Ambient als DJ-Mix. Endlos, beharrlich im kaum wahrnehmbaren Wandel. Wabernde Mikrokosmen, die genauso entrückt daherkommen, wie die Augen der übernächtigten Crowd. Das hat in der 2018er-Version von Slam schöne Momente, die aber letztendlich nur Erinnerungen an noch schönere Momente auslösen. Hörenswert ist es dennoch. Weil: Slam wären nicht Slam, wenn ihnen der gute alte Dub Techno vor synthetischem Highland-Panorama nicht irgendwann selber den Arsch retten würde. Hätte auch schlimmer ausgehen können.

Waajeed – From The Dirt

Benedikt: Funk und Disco, House und HipHop, Soul und R'n'B – steckt alles in der einstündigen Spielzeit, verteilt auf zehn Tracks, die dieses Album bereithält. Dabei geht es weniger um Andeutung, Anleihe oder Referenz, nein: Es geht tatsächlich um die unverkennbaren Standbeine, die dieses Album über den Dancefloor tragen. Musikalisch mutet das teils schon fast Crossover an und gehört doch niemals ins mit diesem Wort beschriftete Plattenfach, steckt die offensichtliche Gemeinsamkeit erwähnter Musikkulturen doch längst in den natürlichen Ursprüngen. Ist alles Music „From The Dirt“, wobei der Dreck hier gleichermaßen für den Ort Detroit stehen kann, aus dem auch Waajeed stammt, oder aus den ökonomischen und soziokulturellen Umständen der schwarzen Bevölkerung, woraus eingangs erwähnte Musikkulturen hervorgegangen sind – an unterschiedlichen Orten der USA, in unterschiedlichen Dekaden des vergangenen Jahrhunderts. Was diese Platte so faszinierend macht: Trotz des musik- und kulturgeschichtlichen Schwergewichts auf dem Rücken dieser Tracks, tänzeln sie unsagbar leichtfüßig und gut gelaunt über den Dancefloor bzw. durch das Wohnzimmer. Frei von Schwermut, gänzlich ohne Pathos – doch mit ganz viel Tiefe. Ist das schon Gospel?