Rewind: Klassiker, neu gehörtJoy Division – Unknown Pleasures (1979)

4.2.2019 • Sounds – Gespräch: Thaddeus Herrmann, Martin Raabenstein

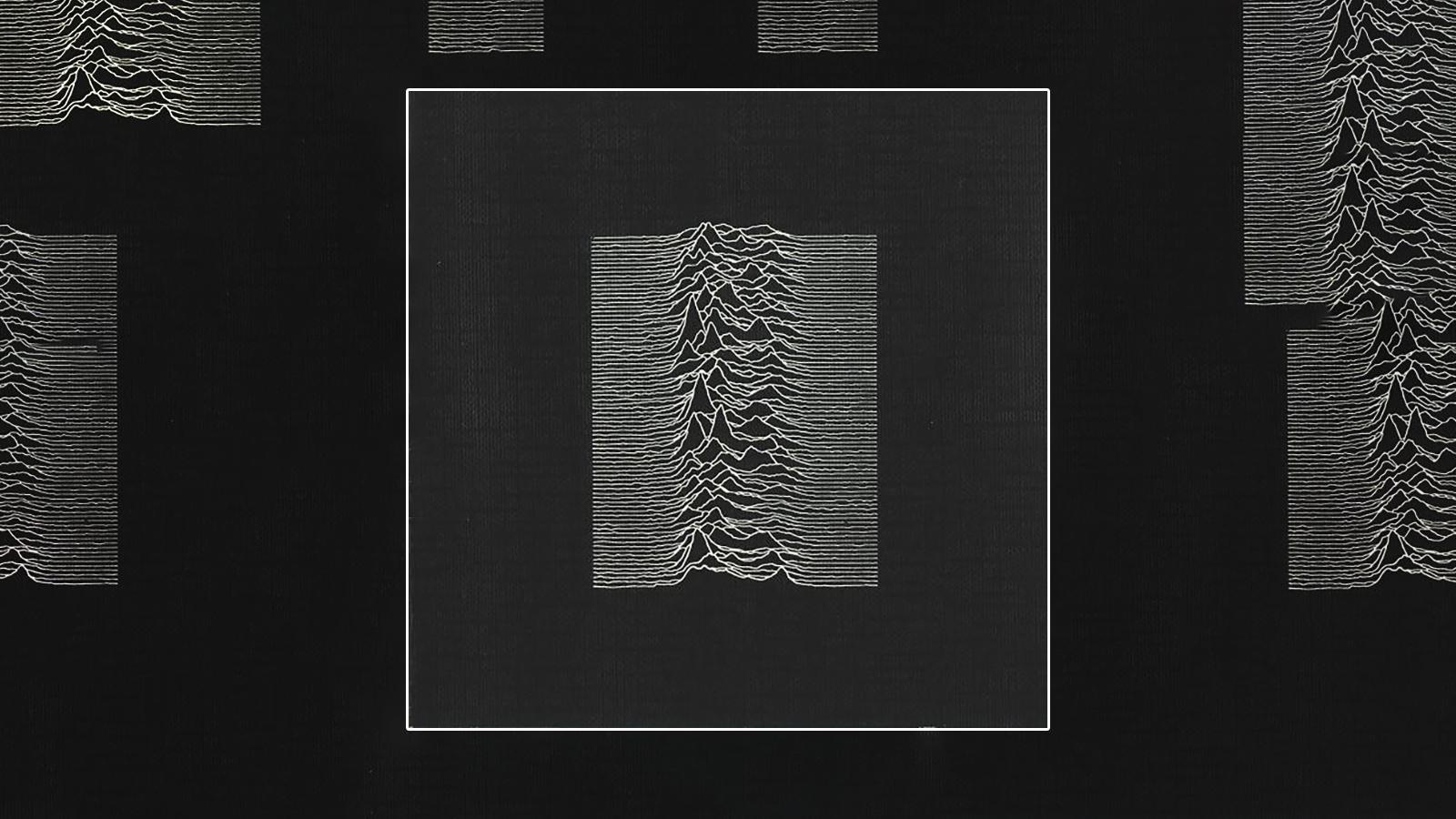

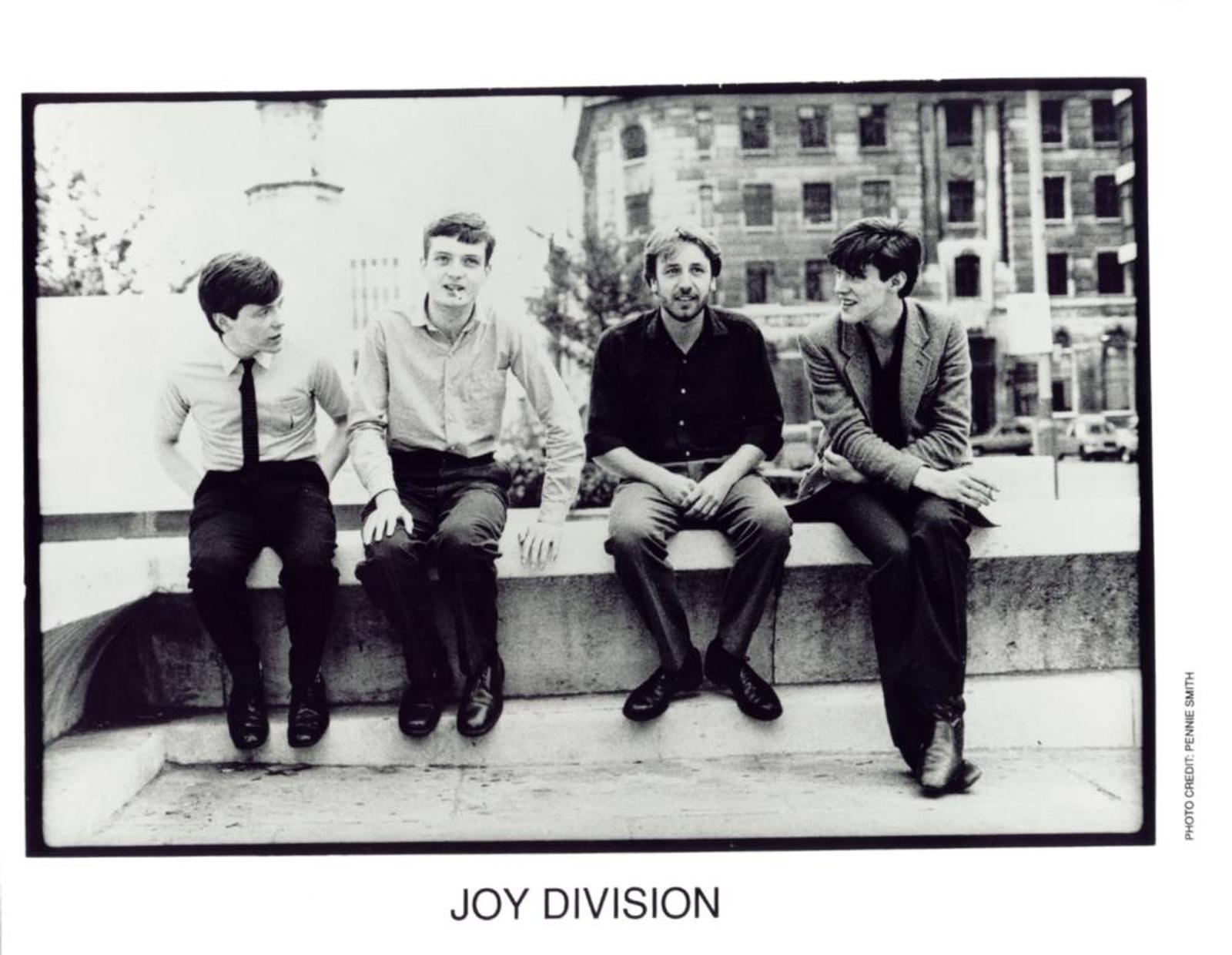

43 Songs, vier Singles, drei EPs, zwei Alben und gut 120 Konzerte: Das ist die viel zu kurze Geschichte von Joy Division – abgearbeitet in nur 29 Monaten im Zeitraum zwischen 1978 und 1980. Dann, am 18. Mai 1980, erhängte sich Ian Curtis, der charismatische Sänger der Band, einen Tag, bevor er mit seinen Mitmusikern zur ersten USA-Tour aufbrechen sollte. Ein perfekter Mythos für die nach Orientierung suchende Post-Punk-Jugend des runtergekommenen British Empire. Der Bogen in die Gegenwart könnte offensichtlicher nicht sein. Am 20. Juli 1976 besuchten die beiden Schulfreunde Bernhard Sumner und Peter Hook das Sex-Pistols-Konzert in der Lesser Free Trade Hall in Manchester, kauften sich Instrumente und gründeten die Band „Warsaw“. Curtis war als Sänger schnell dabei und nach einem personellen Gerangel war die finale Besetzung mit Drummer Stephen Morris schließlich komplett. Unter dem neuen Namen Joy Division begründete das Quartett die Manchester-Musiktradition und die Legende rund um ihr Label Factory Records. Die großen Hits „Love Will Tear Us Apart“ und „Atmosphere“ spielen im dystopischen Klangkosmos der Band dabei nur eine von vielen Rollen – dem wahren Sound der Musiker werden diese Songs nur bedingt gerecht. Und sind beide nicht auf dem Debütalbum „Unknown Pleasures“ zu finden – aufgenommen von Martin Hannett im April 1979 im Strawberry Studio in Stockport – dieser nicht minder unwirtlichen Stadt, knapp zehn Minuten mit dem Zug von Manchester entfernt. Und heute? 40 Jahre später? Fahren Martin Raabenstein und Thaddeus Herrmann zwar nicht nach Manchester (Budget-Probleme!), um ganz nah dran zu sein, fragen sich aber, wie hell das vermeintliche Meisterwerk heute noch strahlt.

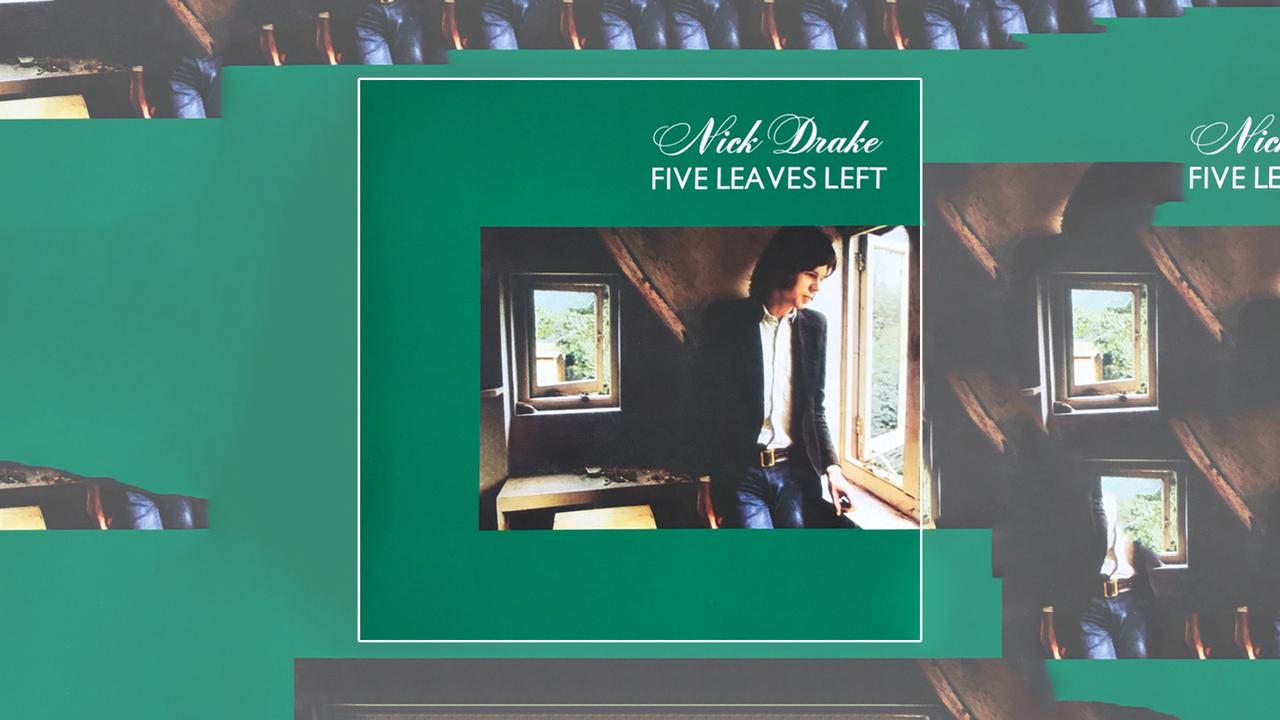

Martin Raabenstein: Der von uns erst kürzlich besprochene Nick Drake hatte es zu Lebzeiten wenigstens auf drei Alben gebracht, Ian Curtis nur auf eines. Bevor das zweite Joy-Division-Album „Closer“ erschien, war er, dreiundzwanzigjährig, schon tot. Melodrama, Paranoia und Depression, die ureigenen Ingredenzien für eine durchwachsene Mythenbildung. Der unerbittliche Nerd muss die Lyrics von „Unknown Pleasures“ nicht lange durchwühlen, um auf zielführende Hinweise zu stoßen. Bei „Insight“ heißt es unter anderem „But I don’t care anymore, I’ve lost the will to want more, I’m not afraid at all ...“. Was machst du, wenn dein best buddy solche Lyrics ausstößt, vor allem in solch düsteren, grau verschlierten No-Future-Zeiten, wie Ende der Siebziger? Holt man den Arzt, kramt Mamas kleine Helferlein-Pillen raus?

Thaddeus Herrmann: Ich kenne Manchester ganz gut, auch bereits vor dem Bombenanschlag. Mich wundert das alles nicht besonders. Der Norden des Landes hatte den Kampf verloren. Das ist auch der Grund, warum die lokalen Szenen – die in Manchester wurde ja praktisch durch Joy Division begründet, zumindest was die Wahrnehmung auf der globalen Karte der Post-Punk-Popkultur angeht – sich auch bewusst abgrenzten gegen London. Manchester, Sheffield, Leeds: Der Sound mag unterschiedlich sein, das Phänomen ist aber ganz ähnlich. Die Einflüsse dürften überall die selben gewesen sein.

Martin: Das beantwortet meine Frage nicht wirklich. Wir müssen auch nicht kopflos auf der rührseligen Betroffenheits-Straße rumgurken, selbst wenn sich das Joy-Division-Monument womöglich auch aus diesem Töpfchen nährt. Zurück zu deiner Bemerkung. Der No-Future-Typ im Norden unterscheidet sich grundlegend in seiner suizidalen Tendenz von seinem Londoner Pendant?

„Curtis’ Krankheit war immer wieder notgedrungen Thema. Und Lyrics müssen ja nichts mit dem wahren Ich zu tun haben.“

Thaddeus: Nein, natürlich nicht. In Hackney schien 1979 auch nicht die Sonne. Ich kenne das Zwischenmenschliche der Band nicht. Ich weiß auch nicht, ob die Jungs einfach mal ein Bier trinken gingen und nicht über die Band gesprochen haben. Ich weiß nur, dass Ian ja faktisch gecastet wurde. Man kannte sich zwar ein bisschen aus anderen Verhältnissen – ob es jedoch eine wirklich enge Bindung zwischen ihn gab, ist mir nicht bekannt. Entweder man lässt das also einfach laufen – weil es ja auch ganz cool ist oder sein kann, so jemanden in der Band zu haben, oder es fiel schlicht nicht auf. Seine Krankheit war ohnehin immer wieder notgedrungen Thema. Und Lyrics müssen ja nichts mit dem wahren Ich zu tun haben.

Foto: Warner

Martin: Die Kluft zwischen innerer Haltung und vorgeschobener Attitude? Das ist in der Musikbranche immer schon ein sehr kniffliges Thema und führt uns umgehend zu unserem heißgeliebten Bäh-Wort – Authentizität. Da verkündet einer in mehr oder weniger eindeutigen Texten seinen möglichen Freitod, die Musik untermalt diese minimalistisch-gotische Endzeitstimmung äußerst präzise, und – oh Wunder – der Mann gilt posthum als total echt. Echt?

Thaddeus: Hab ich nicht gesagt. Würd ich auch nie sagen. Wir verstraucheln uns schon jetzt in der von dir angesprochenen Mythenbildung. Das würde ich gerne umschiffen. Das lenkt von der eigentlichen Platte und ihren Songs ab. Aber um im Swing zu bleiben: Authentisch ist das alle mal, auch wenn es die Band vielleicht ganz anders empfunden hat. Ich habe mir vorbereitend die Re-Re-Re-Re-Issue angehört – mit den Live-Tracks. Das ist schon ein anderer Schnack. Der auch viel schlüssiger ist. Die Platte klingt vor allem nach dem Produzenten Martin Hannett. Aber nicht unbedingt nach der Band.

„Alle drei Alben haben bei mir einen Heiligenstatus, auch wenn ich sie jahrzehntelang nicht mehr angefasst habe. Rein musikalisch gesehen aber könnte ich diese Alben morgen sofort zum Händler tragen.“

Martin: Gerade bei Joy Division kann ich Image und Musik nicht voneinander trennen. Alle drei Alben haben bei mir einen Heiligenstatus, auch wenn ich sie jahrzehntelang nicht mehr angefasst habe. Vergleichbar mit den Erinnerungen an den Garten meines Großvaters in meiner Kindheit – das sind nicht in Worte zu fassende Bildfragmente. Rein musikalisch gesehen aber könnte ich diese Alben morgen sofort zum Händler tragen. Hannett, der George Martin dieser Gruppe, zieht das Ganze auch nicht wirklich aus dem Loch. Wir hören gerade „She’s Lost Control Again“, mal ehrlich, was wäre der Track ohne dieses nervige TschiTschi-Rhythmus-Gepimsel? Der Drummer legt ein simples Kick-Snare-Pattern hin, am Bass hat man dürftige Mengen kreativen Mannas abbekommen und, nun ja, die Gitarre macht mich alles andere als feucht um die Augen rum. Irgendwann später auf dem Album hat dann einer so richtig Spaß beim Geschirr-Zerdeppern, und nochmal und nochmal. Himmel hilf! Mein sentimentaler Zwanzigjähriger will trotzdem Pogo darauf tanzen, dem ist das egal. Meinem älteren Jetzt-Ich aber nicht. 40 Jahre trennen die Verehrung von damals von der heutigen Analyse, also lass ich davon lieber wieder ab. Den möglicherweise klärenden Film zum Thema – „Control“ von 2007 – habe ich nicht und möchte ihn auch nicht sehen.

Thaddeus: Der Film grisselt zumindest im schönsten Corbijn-Schwarz-Weiß. Ich habe den mal gesehen, erinnere aber die Details nicht. Setzen wir uns noch einen Moment ins Studio. Ich finde Stephen Morris am Schlagzeug tatsächlich am besten. Nicht weil sein Spielen mehr oder weniger ambitioniert von Eimerketten-Delay zu Eimerketten-Delay geschleust wird und gegen die Studiotechnik ankämpft mit den elektronischen Versatzstücken – er ist aber in seiner Performance stringent und hält den Rest zusammen. Denn was die anderen Lads abliefern, ist sehr durchwachsen, was wiederum mit Sicherheit sehr gut in die Zeit passt und vor dem Hintergrund der Band dann doch kräftig auf die Brandmauer flackert.

Martin: Wie meinst du das?

Thaddeus: Ich glaube zu verstehen, warum die Platte so klingt, wie sie klingt. Und sie klingt als Ganzes okay, ist aber eigentlich leider nicht besonders gut, bzw. sehr unterschiedlich ausgearbeitet. Das ist aus heutiger Sicht auf die Dinge ein bisschen schade, aber nun gut. Ich habe den Eindruck, dass man der Band hier praktisch in Echtzeit beim Wachsen zuhören kann. Die Geschichten der einzelnen Stücke kenne ich nicht und kann sie auch nicht auf der Zeitachse von Joy Division verorten. Was sind die „alten Kamellen“, was ist frisches Material? Warum klingen einige der Tracks so drösch und wahnsinnig lustlos, andere wiederum, als wäre die Jungs tatsächlich ausgeruht und mit Vision ins Studio gegangen? Als große Hinterlassenschaft taugt „Unknown Pleasures“ für mich nicht. Ich stelle mich mal an die Steilklippe und warte mit einer These auf den Windstoß: Joy Division, die sind wie die Pet Shop Boys – keine Band für Alben. Trägt nicht. Oder zumindest nicht weit genug.

Martin: Immer im Auftrag der Leserin und des Lesers. Das ist doch eine slicke Headline wert.

Thaddeus: Ich meine das tatsächlich ehrlich. Clickbaiting auf dem Rücken von Ian Curtis – nicht mein Ding.

Foto: Warner

Martin: Das ist jetzt unsere 27. gemeinsame Folge „Rewind“. Irgendwie komme ich dir nicht auf die Spur, warum du ab einem gewissen Punkt einfach deine Emotionen abschaltest. Mit diesem Album könnten wir eigentlich unsere Generationsunterschiede abarbeiten. „Unknown Pleasures“ bezeichnet ziemlich präzise – und nicht nur wegen des Erscheinungsdatums – das Ende der Siebziger. In der Logik des immer ins Gegensätzliche schwingenden Pendels, trollen sich dann deine dich prägenden Happy-Go-Lucky-Synth-Bands auf die Bühne. Siehst du das nicht auch so?

Thaddeus: Nein. Ich hangle mich mal sachte durch die Vorwürfe. Ich muss meine Emotionen gar nicht abschalten, weil ich sie bei diesem Album einfach nicht in Wallung bringe. Ich kann das wertschätzen, einordnen und verorten, es berührt mich aber nicht besonders. Die Synth-Bands, die waren zu diesem Zeitpunkt natürlich schon da. Und auch nach „Unknown Pleasures“ gab es genau solche Platten wie diese hier. Schreib dir die Musikgeschichte nicht zu schön, bitte. Vielleicht kamen sich diese Szenen in den frühen 1980er-Jahren näher, aber hier fiel kein Status Quo vom Sockel, no, no, no.

Martin: Schönschreiben, machen wir das eigentlich nicht immer, wenn es passt? Aber okay, du willst die Leine nicht. Wir haben unterschiedliche Hindernisse, uns dem Release objektiv zu nähern, da es schier unmöglich ist, die mit der jeweiligen Epoche verbundenen Emotionen sicher in die Jetztzeit zu retten. Das scharfe Gerüchlein des Lemming-haften Fan-Tums, die Konservierung des sich verklärenden Selbst im Damals sind die Stolperfallen. Hier komme ja auch ich ins Straucheln. Sind es nicht genau diese Momente, die uns bei „Rewind“ schweben lassen – was überdauert unbeschadet die Jahrzehnte und was nicht?

Thaddeus: Wir sind doch schon mitten in der Schwebelosigkeit! Bei Musik gehen die Emotionen über alles – dein Punkt, mein Nicken. Ich bin aber eben nicht Jon Savage. Seine Oral History zur Band, die im April in den Handel kommt, ist bestimmt toll, vielleicht lese ich die sogar, mein Herz pumpert deshalb bei diesen Tracks bis auf Weiteres aber nicht schneller und unregelmäßig.

Martin: Wenn ich also sage: Ein musikalisches Geschenk der Götter damals, zerfällt zur traurigen Makulatur aus heutiger Sicht – macht mich das zum boshaften Leichenfledderer? Die Frage nach zweifelsfreier Alterungsschönheit kann so also gar nicht gestellt werden, ist es das was du meinst?

Thaddeus: Das verstehe ich schonmal gar nicht. Ich würde das Album aber aus heutiger Sicht nie als historische Makulatur bezeichnen. Ob es damals ein Geschenk war und eine Generation von Parkerträger*innen aus dem Ale-Halbschlaf erwachte und plötzlich bemerkte, dass es nach Punk irgendwie anders weitergehen konnte: vielleicht. War nicht dabei. Ich habe mich diesem Album aus der umgekehrten Perspektive entgegen gegraben und mir dabei einige Fingernägel abgebrochen. Das tat weh, ist aber nicht so schlimm, als wenn man sich einen Tinnitus dabei einfangen würde. Ich wollte das Phänomen Joy Division immer gern haben, verstehen, die Relevanz aufsaugen, auf ein Poster schreiben und mich damit vor der Victoria Station anketten. Es kam aber leider nie dazu. Ich bin auch die Palatine Road auf- und abgewandert, habe sogar Bernhard Sumner Löcher in seinen dicken Bauch gefragt – es wollte einfach nicht passieren. Einige ihrer Songs waren und sind mir sehr wichtig, fügen sich gut auf meiner eigenen Zeitachse ein, ergänzen gewisse Leerstellen wie Puzzle-Teile, die beim Ausverkauf bei Woolworth leider nicht mehr im Kasten waren. Und genau da endet meine ewig tastende Suche nach der Erleuchtung.

Martin: Ich suche da nicht, ich habe. Joy Division sind für mich ein Erinnerungssolitär, unangreifbar. Ein tiefer Kratzer im Gehirn, unlösbares Fait Accompli und emotionales Weichteil meiner Jugend. Vielleicht sollte ich doch mal „The Eternal“ im Radio spielen, aber darüber reden wir ja erst im kommenden Jahr.