Plattenkritik: Niecy Blues – Exit Simulation (Kranky)Nachrichten aus einer anderen viel zu vertrauten Welt

10.11.2023 • Sounds – Text: Thaddeus Herrmann

Niecy Blues schreibt, spielt und singt die aktuell informierteste Popmusik ohne Beats.

Ich saß kürzlich mit dem Kollegen Blumberg bei einem Bier, und wir sprachen über die Reissue des ersten Albums von Bowery Electric. Diese LP erschien 1995 auf Kranky, und ich erinnere mich noch gut daran, wie ich sie damals für teures Geld kaufte und die Musik feierte. Ich war mitten in meiner Slowdive-Phase, und die Tracks der New Yorker liefen mir ungemein gut rein. Das ist alles nicht wichtig. Wichtig ist, dass ich mich auf dem Weg zum Klo daran erinnerte: Kranky ... war da neulich nicht eine Promo gekommen? Dem war tatsächlich so: das Debütalbum von Niecy Blues.

Von der US-Amerikanerin hatte ich bis zu diesem Zeitpunkt noch nie etwas gehört, was schon ein Skandal ist. Wie um alles in der Welt konnte ich 2021 den Song „Bones Become The Trees“ nur verpassen? Seitdem hat Blues immer wieder mal Stücke veröffentlicht. Nun endlich gibt es ihre Musik auf Albumlänge.

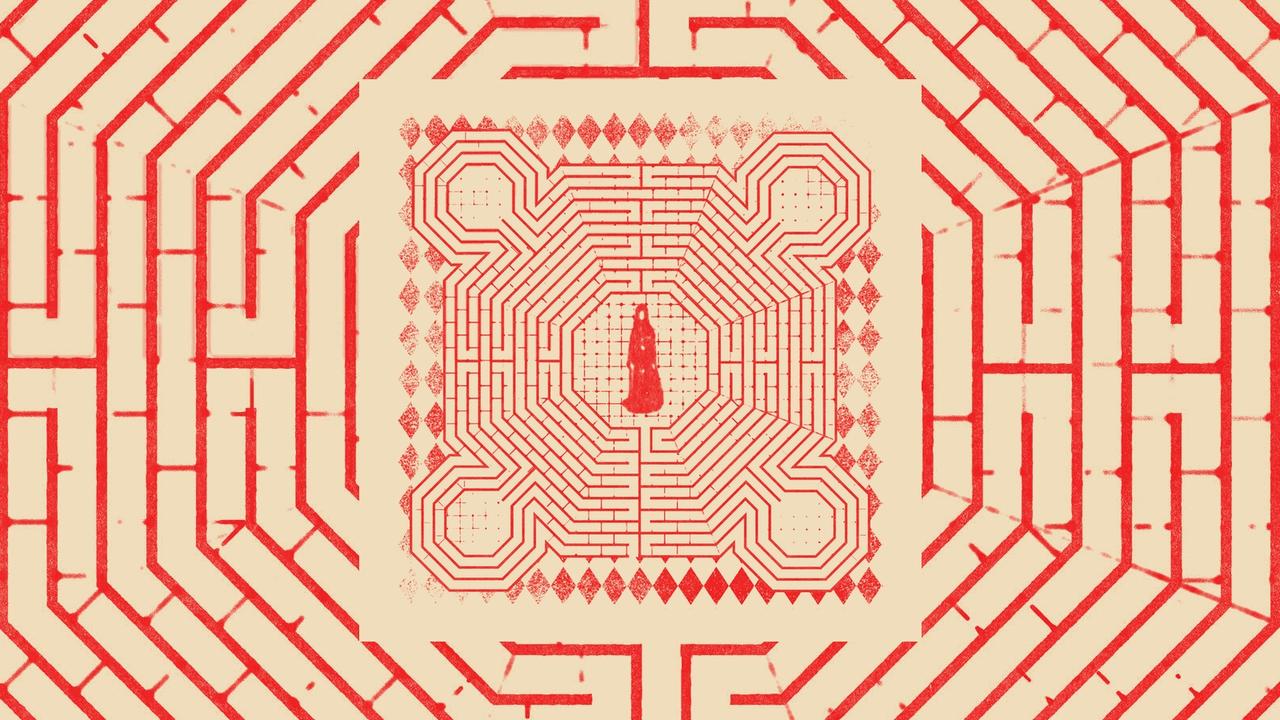

Niecy Blues. Foto: Promo

Womit haben wir es hier überhaupt zu tun? Zunächst mit einer beeindruckenden Stimme. Mal strahlt sie hell und klar und solo, also unbearbeitet, mal schichtet sie Blues, baut im Multi-Take ihren eigenen Chor oder fundiert ihre Stück einfach nur mit Backings. Das alles pendelt irgendwie zwischen den Polen Blues, Soul und Gospel, ist dabei aber in keiner Weise traditionell, sondern weiter draußen als die verlorengegangene Final Frontier. Das ist bemerkenswert, denn „Exit Simulation“ ist kein experimental shit, sondern informierte Jetztzeit mit Field Recordings, Sampling, Synths etc., in der Tradiertes nur Stichwortgeber ist. Vielleicht, um alles ertragen zu können, vielleicht auch, um es erträglicher – aushaltbar – zu machen. Zwischen Trost und Reibung entwickelt Blues in 13 Songs einen unglaublichen Kosmos.

Der es thematisch in sich hat. Normalerweise halte ich mich damit zurück, die Geschichten hinter Platten, Tracks und Songs auszubreiten. Im Falle von Blues scheint es jedoch wichtig. Der Blues, der Soul, der Gospel: All das kommt nicht von ungefähr. Die Musik, die oft in einem Atemzug mit dem kirchlichen Gemeindeleben verhandelt wird, hat für Blues zwei Seiten. Sie wuchs in einer Sekte in Oklahoma auf – in ihren Produktionen verarbeitet sie ihre eigenen Erfahrungen von damals, aber auch die Macht der Religion im Allgemeinen. Das scheint der Grund dafür, warum die Stücke so vielschichtig sind, sich nicht wirklich einordnen lassen. Die Musik von Blues ist undurchsichtig, nicht eindeutig. In aller Klarheit laufen zu viele Prozesse parallel ab. Und dabei liegt das Schöne, das Hoffnungsvolle oft ganz nah am Vertrackt-Aufwühlenden.

Vielleicht ist das die Ausgangsposition von Blues. Licht und Schatten. „My first experience with ambient music was church – slow songs of worship, with delay on the guitar... even if you don’t believe, you feel something.“, sagt sie. Das ist schon ein Statement. Hoffnung ist immer auch dystopisch. Oder es schimmert etwas Hoffnungsvolles in der Dystopie. Und es ist genau dieses Schimmern, was die Musik von Blues so einzigartig macht. In der wattierten und oft mit Hall getränkten Atmosphäre, die die Orientierung mitunter so schwierig gestaltet, schimmern immer wieder kleine Anker in Form klar definierter Vignetten wie lebensrettende Steigbügel im Nebel. Am Ende siegt eben doch das Licht. Hoffentlich. Der „Exit“ muss keine Simulation bleiben.