Plattenkritik: Brian Eno – The ShipCrooning zwischen Erstem Weltkrieg und dem Untergang der Titanic

2.5.2016 • Sounds – Text: Thaddeus Herrmann

Schluss mit lustig. Der Grandseigneur des Ambients geht auf seinem neuen Album mit unserer Technikgläubigkeit hart ins Gericht.

Wenn Brian Eno eine Platte veröffentlicht, dann steht die Welt für einen Moment still. Zumindest der Teil der Welt, der mit seiner Musik (noch) etwas anfangen kann. Zu lange ist er schon dabei, in zu vielen Disziplinen hat er sich ausprobiert. Das macht sein Werk dickichthaft unübersichtlich. Und die Platten, die als immerwährende Referenzen herangezogen werden, bilden schon lange nicht mehr das ab, für was Eno aktuell steht. Der Flughafen ist leer, das Flugzeug längst gestartet, das Ziel ungewiss.

Genau dieses unbekannte Ziel gibt den Ausschlag, warum es auch 2016 noch lohnt, neue Musik von Brian Eno mit voller Aufmerksamkeit zu hören. Eno ist niemand, der sich auf das wohlverdiente Altenteil zurückzieht und eben jene Flughafen- oder Weltraumflugplatten in regelmäßigen Abständen leicht verändert neu auflegt. Eno ist musikalisch nach wie vor unberechenbar. Dieses Pendel kann mal so, mal so ausschlagen. „The Ship“, seine erste Solo-Platte seit 2012, zeigt dies eindrücklich, gen Ende sogar sehr versöhnlich.

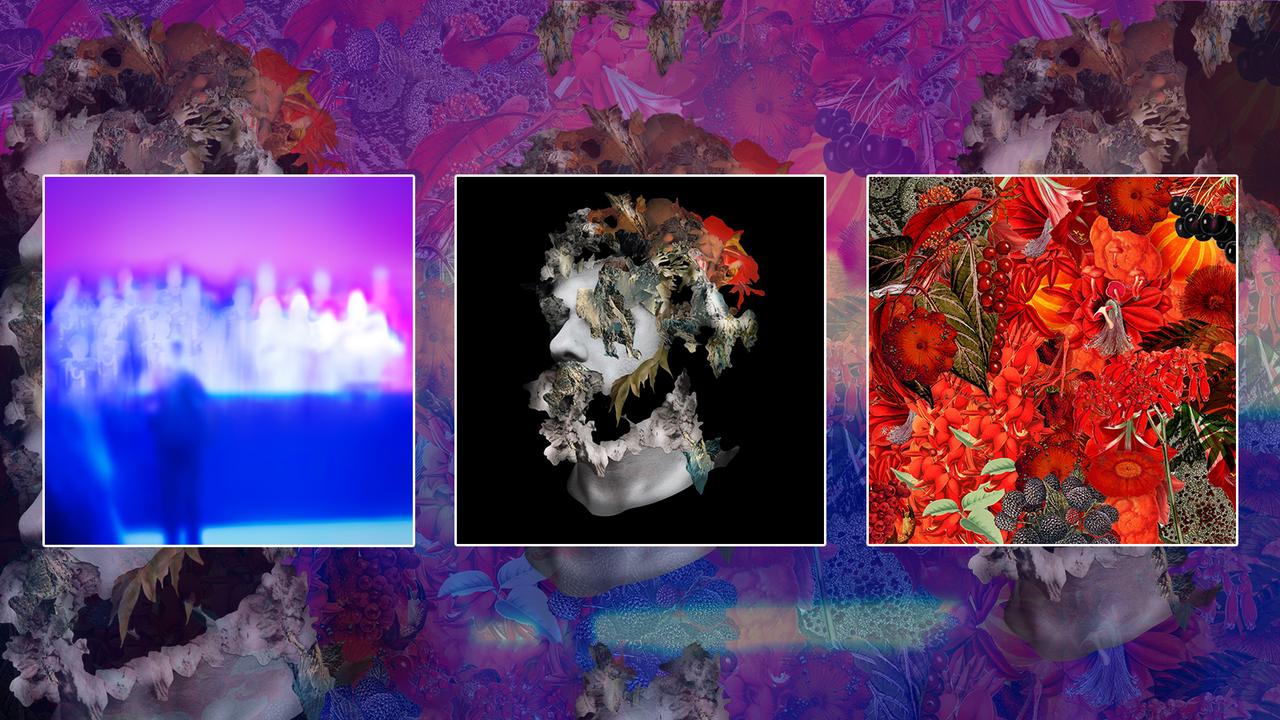

Alle Fotos: Shamil Tanna

Bei Brian Eno geht es nie ausschließlich um Musik. Der Sound, die Struktur, die Abfolge von Tönen: All dies ist in der Regel nur Mittel zum Zweck, eine Art Abfallprodukt eines Experiments, einer Idee, die es zu eruieren galt. So entstand die neue Platte in der Auseinandersetzung mit dreidimensionalen Aufnahmetechniken (womit Musiker eben so ihre Zeit verbringen). Die räumliche Abbildung von Sound hat Herrn Eno offenbar so inspiriert und geflasht, dass er sich mit zwei historisch einschneidenden Vorfällen auseinanderzusetzen begann. Der erste der beiden ist der Untergang der Titanic („The Ship“), natürlich auf einer Meta-Ebene: Wie kann die vermeintlich beste und modernste Technik von den Naturgewalten in nur einem Wimpernschlag der Geschichte hingerafft werden? Wie geht das und was sagt uns das über unser Vertrauen in die Zukunft? Dieser Kampf war schnell entschieden und ging noch schneller verloren. Dass Eno die Titanic vom Meeresboden hebt, passt aber natürlich ins Bild. Immerhin war der Passagierdampfer das tragende Thema eines der ersten Alben auf seinem Label „Obscure“. Lange her. Dazu nimmt Eno den Ersten Weltkrieg, der faktisch die moderne Kriegsführung in all seiner technisch machbaren Abscheulichkeit auf die weltpolitische Bühne brachte. Mensch – Maschine – Katastrophe.

Das klingt alles fürchterlich schwer und dramatisch und bedeutungsschwanger. Ist es auch. Aber Brian Eno gelingt es mit der ihm angeborenen Leichtigkeit, den thematischen Rahmen bzw. Ausgangspunkt musikalisch über weite Strecken brillant abzufedern. Dabei wird nichts verwässert, nichts verharmlost, sondern aus einer ganz persönlichen Perspektive aus angegangen. Anders wäre eine Näherung sowieso nicht möglich. Organisiert in zwei epischen langen Songs gibt Eno den Crooner, steht selbst am Mikrofon und rezitiert scheinbar zufällig ausgewählte Textbausteine, die irgendetwas mit Krieg, irgendetwas mit Seefahrt zu tun haben, vor allem aber von seinem bewusst in die Waagschale geworfenen Pathos leben. Das ist ungewöhnlich für den Musiker und Künstler. Und tatsächlich braucht es einige Durchläufe, bis klar ist: Ja, das ist gut. Streckenweise klingt Eno dabei wie Brendan Perry von Dead Can Dance, einer Band, die oft dann besonders gut war, wenn Perry aus dem Schatten von Lisa Gerrard trat. Ist also ein gutes Zeichen, und die Ähnlichkeit der beiden Stimmen fast schon frappierend.

Das alles hat Längen. Es wird vor allem gen Ende von „Fickle Sun“, dem zweiten Hauptstück, sehr kalkuliert kauzig, ist über weite Strecken jedoch ein Beweis dafür, dass Eno gar kein Interesse daran hat, das Mantra-Rad des strapazierten Begriffs Ambient zu überreißen. Vielmehr möchte er sich in neuen Umgebungen ausprobieren. Dabei verliert er nie den Überblick, hat die große, versöhnliche Geste stets im Blick. So überzogen dramatisch das zweigeteilte Schiff endet, so wundervoll leicht und zielsicher dreht Captain Eno das Steuerrad herum. „The Hours Is Thin“, eine nicht mal drei Minuten lange Miniatur mit wundervollem Piano und durch den Zufallsgenerator gejagten Textfragmenten des Dichters Peter Serafinowicz, rollt den Sepia-Teppich vor dem Herzen aus. Es sind diese kurzen Momente, die endloses Glück bescheren. Zu diesem Zeitpunkt ist Eno schon auf dem Weg zu einem anderen Planeten. Er hat das Ziel ausgemacht, zumindest den nächsten Zwischenstopp. Seine Coverversion von „I’m Set Free“ von The Velvet Underground schwebt uns kurz entgegen und dann über uns hinweg. Wer sich mit Eno beschäftigt hat, weiß, wie viele Kreise sich hier in nur fünf Minuten purer Melancholie schließen. Nach dem intensiven Stahlgewitter kann man eine LP nicht versöhnlicher beschließen.

Brian Eno, The Ship, ist auf Warp erschienen.