Jeden Freitag haben wir drei Platten für euch – zumeist drei Tipps, mindestens aber drei Meinungen. Nicht immer neu, doch immer die Erwähnung wert. Heute mit: Nick Cave, Grandaddy und Anna Mayr.

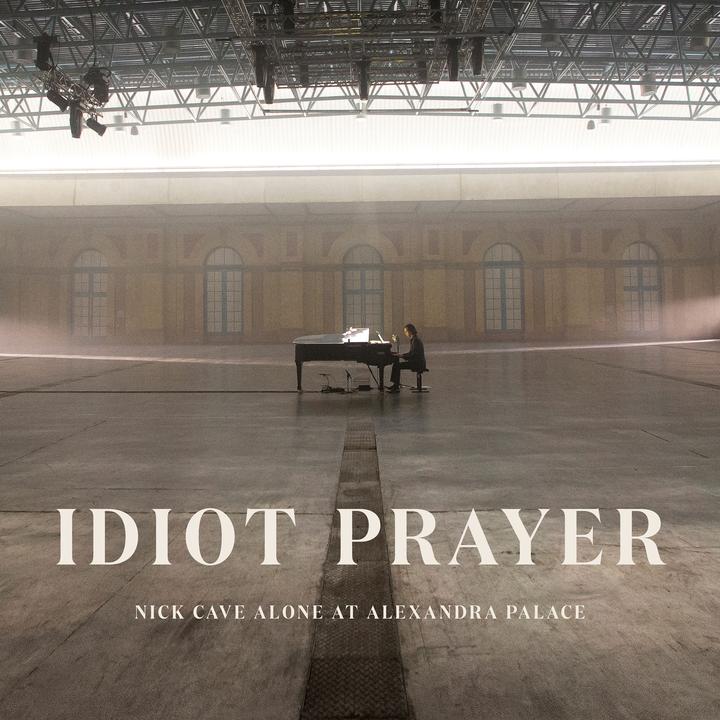

Nick Cave – Live At Alexandra Palace

Thaddi: Ich kann mich nicht mehr wirklich erinnern, wann ich Nick Cave zum ersten – und ich glaube auch zum letzten – Mal live gesehen habe. Es war entweder auf der „Tender Prey“-Tour oder zum Nachfolger „The Good Son“. Fest steht, dass es im Berliner Tempodrom war – in der alten Location, dem Zirkuszelt um die Ecke von der Kongresshalle, dem heutigen HKW. Es war heiß, unfassbar voll und die Bad Seeds in bester Form. Im Anschluss an den Gig kaufte ich seinen Roman „And The Ass Saw The Angel“ am Merch-Stand und verzweifelte an der komplizierten Sprache – diesem Level von englischsprachiger Schreibfertigkeit. Danach habe ich nie wieder ein Konzert von ihm und seiner Band besucht. Skurril, weil ich jede Platte in mich aufgesogen habe und sozusagen live dabei war, wie er sich neu erfunden hat, die Drogen los wurde, sich beruhigte und zum weltbesten Crooner mit eindeutig identifizierbarem Edge wurde. Alles gut fand ich nicht. Ist ja auch ok bei einem Künstler, der sich immer wieder selbst fordert. Ich muss aber zugeben, dass mir seine „sanfte“ Seite immer am besten fand. Sie spiegelte seine Zerbrechlichkeit – die Unsicherheit genauso wie das Offensichtliche. Darin konnte ich mich immer besonders gut fallen lassen. Sein neues „Live-Album“ ist die unbedingte Zuspitzung dieses Aspekts eines sonst eher fluide-wirkenden Künstlers. Nur er und das Piano. Eine Solo-Performance, ganz ohne Band. Das mag bemüht wirken, aber es war – und ist – Corona, und so setzt sich Cave im Londoner Alexandra Palace allein ans Piano und spielt und spielt und spielt. Und singt und sing und singt. Angeschaut habe ich mir die Performance nicht. Die fand im Juni 2020 statt. Vielleicht lag ich an diesem Abend auf irgendeiner Wiese in irgendeinem Park, war leicht oder massiv betütert und verstand die Welt nicht mehr. Vielleicht wollte ich aber auch einfach nicht das Ticket lösen, um dabei zu sein. Es waren – und sind – beschissene Zeiten. Und genau auf die hatte Cave immer die besten Antworten, Sager, Akkorde. Weil er Dinge auf ihre Essenz herunterbricht und uns immer wieder daran erinnert, worum es eigentlich geht. Und genau diese Prämisse schwebt über dieser Solo-Piano-Performance. Das mag berechnend sein – ich akzeptiere diese Einordnung aber nicht. Cave ist heute jemand, der eine ganze Reihe sperriger Gassenhauer geschrieben und aufgenommen hat. Das spricht die unterschiedlichsten Herzen und Gemütszustände an. Allein das ist schon ok. Denn das Werk von ihm ist so divers, dass es manchmal eben den kleinsten gemeinsamen Nenner braucht, um es auf das nächste Level zu heben. Ich bin dankbar für diese Aufnahme, auch wenn ich vielleicht nicht jede Version unterschreiben würde. Aber was weiß ich schon, was in so einem Geist vorgeht.

Grandaddy – The Sophtware Slump ….. on an wooden piano

Ji-Hun: Gute Songs erkennt man bekanntlich daran, wenn sie auch nur auf Gitarre oder Klavier gespielt gut klingen. Gute Alben sind in der Regel jene mit vielen guten Songs. Ein gutes Album mit guten Songs ist ohne Frage „The Sophtware Slump“ der amerikanischen Band Grandaddy aus dem Jahr 2000. 20 Jahre später gibt es nun diese Reinterpretation des Albums auf dem Klavier gespielt. Hier hören wir Songs, die nach 20 Jahren im reduzierten Setting noch eindringlich und schön sind. Auch der große Hit „The Crystal Lake“ funktioniert wunderbar und ja, in Zeiten, in denen viele Angst vor dem Neuen haben, lässt sich hier an Altem festhalten in neuem minimalistischen Gewand. Kleine Iterationen statt großer Raketenstarts. Wieso auch nicht.

Anna Mayr – Die Elenden

Jan-Peter: Nochmal ein auf dem Streaming-Dienst eurer Wahl hoffentlich verfügbares Hörbuch: Nachdem Kollege Bentler vergangene Woche Alice Hasters empfahl (schließe ich mich unbedingt dran an), nun Anna Mayr. In die „Die Elenden“ thematisiert sie, ähnlich wie Christina Baron es mit „Ein Mann seiner Klasse“ eindrucksvoll gemacht hat, ihr eigenes prekäres, sprich armes Aufwachsen. Doch nicht nur das, sie baut auf ihrer persönlichen Erfahrung und ihrer Recherche als Journalistin eine Gesellschaftsanalyse auf. Kinder sind unverschuldet arm, Erwachsene selbst schuld dran – so das landläufige Bild: Mayr führt uns ziemlich eindeutig vor, warum eine Gesellschaft Armut braucht: Um „das Andere“ verorten und sich davon abgrenzen zu können. Und damit noch irgendjemand die Jobs macht, die sonst niemand mehr machen mag. In Deutschland müsse aber niemand in Armut leben, eigentlich, findet sie. Interessant dabei ist: Konsum sieht sie als wichtiges Element gesellschaftlicher Teilhabe an. Der gerade so en vogue kommende Konsumverzicht – wir essen ja kaum noch Fleisch und wenn, dann usw. – für sie ist es am Ende nur Ausdruck von Wohlstand. Nur wer besitzt, wer hat, kann verzichten. Wie sehen Auswege aus der Armut aus? Was muss sich ändern? Spannend, streitbar, ziemlich klug.