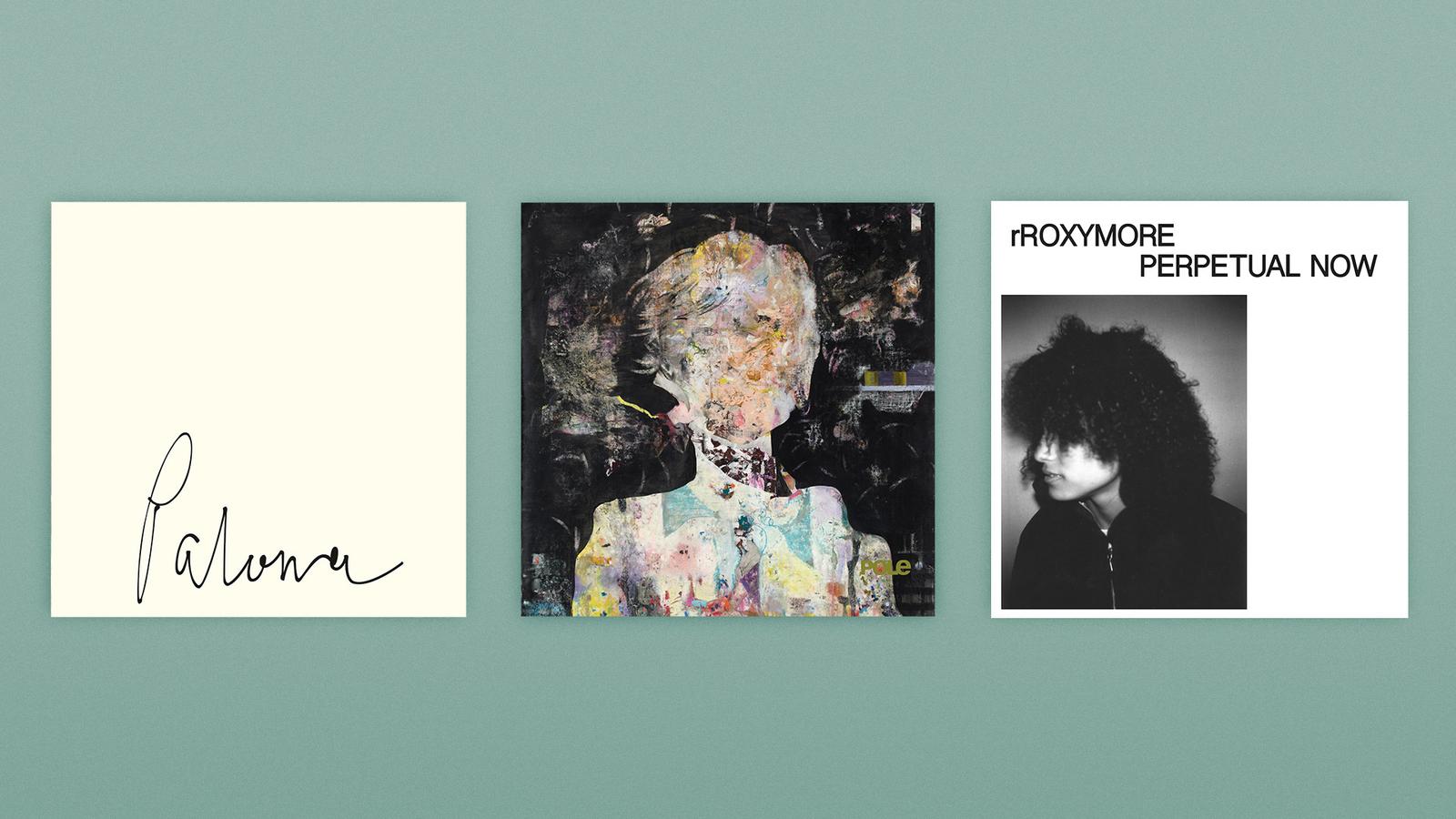

Mit dem Tenor-Bulldozer vom Dancefloor in den HeimwerkerinnenkellerPole, rRoxymore, Laila Sakini – 3 Platten, 3 Meinungen

18.11.2022 • Sounds – Gespräch: Christian Blumberg, Kristoffer Cornils, Thaddeus Herrmann

Blumberg, Cornils und Herrmann hören wieder gemeinsam Platten. Kratzen mit ihren Meinungen, Haltungen und Gefühlen an den Post-Everything-Dub-Verirrungen von Pole, reiben sich am sandpapierenden Dancefloor-Neglect von rRoymore und verlieren sich schließlich im Sound von Laila Sakini, dem IT-Girl des Ambient-Pop. Diese Beschreibungen sind komplett erfunden und passen doch wie die Faust aufs Zoom-Auge. Berlin-Mitte ruft Berlin-Neukölln ruft den Kosovo. Die Filter-Melodie war schon immer international.

Verweigerung, Abrechnung, Aufdenkopfstellen. Ein bisschen Verzweiflung und jede Menge informiertes Fuck You. Die drei Alben dieses Roundtables haben gemeinsame Marker. Diese Marker lernen sich jedoch erst nach der umfassenden Analyse der drei Review-Spezialisten wirklich kennen. Stefan Betke ist Pole. Sein Trademark-Dub ist auf „Tempus“ längst Geschichte. Hermione Frank aka rRoxymore kennt ihren Dub auch mehr als genau. Und hat doch mit ihren klaren Dancefloor-Bezügen einen vollkommen anderen Ansatz zu den wohligen Echos der Tape-Delay-Vergangenheit. Auf der Schnittmenge dieser beiden Entwürfe, zwischen Freeform und nostalgischem Augenzwinkern, flötet Laila Sakini ihre Vision einer besseren Welt in eben diese. Doch die Blockflöte ist nur ein Versatzstück in ihrem allumfassenden Sound.

Pole, Tempus, ist auf Mute erschienen.

Pole – Tempus (Mute)

Thaddi: Rechnet man Remix-Platten und andere projektorientierte Arbeit aus der Diskografie von Stefan Betke raus, ist „Tempus“ sein neuntes Album als Pole. Aber was sind schon Formate! Betke ist alte Schule und releast regelmäßig an den Gegebenheiten der Aufmerksamkeitsökonomie vorbei. Stünden mir Hüte, würde ich meinen jetzt als token meiner appreciation ziehen. Zwei Jahre nach „Fading“ – einer Platte, die für mich noch heute wie ein großer Befreiungsschlag in seinem eigenen Werk klingt –, markiert „Tempus“ die eigentlich überfällige Abrechnung mit eben jenem Werk. Die Zerlegung all der Komponenten in ihre molekularen Einzelteile, mit denen Betke seit Ende der 1990er-Jahre sein Alter Ego Pole definiert hat. Irgendwie ist alles zwar noch präsent, doch die Zeitachse ist zum großen Teil kaputt – hier noch viel mehr als beim Vorgänger „Fading“. Die mitunter klare Rhythmik bietet kaum Halt. Der D/A-Wandler hat Husten, es sprotzt und tropft, die Soundstage ist unscharf montiert. Ich sitze inmitten dieser minimalistischen Reizüberflutung, greife mal nach der scheppernden Cowbell der 808, mal nach dem Klavierklang und dann wieder nach den schief brummendem Bumblebee-Strudel, bekomme aber nichts zu fassen. Und wisst ihr was? Ich fühle mich in genau dieser irritierten Rolle einfach sauwohl. Trotz aller Verlorenheit bekomme ich das in meinem Kopf gut verkabelt. Hier ist nichts laut, nichts crazy, nichts schrill. Ich mag das Assoziative. Das konnte Pole schon immer. Und das unverhohlen Mollige, das Flattrige. Und ich verstehe auch, wie sich genau diese Stichworte gegen das Album verwenden lassen. Trotzdem ist „Tempus“ für mich keine museale Handreichung, sondern ein ziemlich freshes Angebot in einem trotz aller bröselnder Fragilität klar definierten Koordinatensystem.

Christian: Es gibt Pressefotos von Pole mit einer dicken Zigarre. Der Typ könnte so ein richtiger bossiger Griesgram sein, aber genauso gut eine knuffige Süßmaus. Und in ähnlicher Ambivalenz bewegt sich für mich auch dieses Album. In „Alp“ zum Beispiel gibt es diese akzentuierten Snares. Da schleicht sich, wie auch auf anderen Stücken, so eine Art Dark-Jazz-Gefühl ein, mit dem ich mich persönlich partout nicht anfreunden kann. Dann wiederum gibt es einen Track wie „Stechmück“, mit seinen Insekten-Mimikry-Sounds, die sind ja fast albern, aber im guten Sinne.

Thaddi: Das Album fällt für dich also auseinander?

Christian: Nein, ich finde Ambivalenz ganz gut und außerdem hält das Sounddesign hier vieles zusammen. Ich stelle mir Pole ja als einen Studio-Wizard vor, der sozusagen mit dem Taschenrechner produziert und alle Parameter ganz genau berechnet. Zum Beispiel diese manchmal fast ins Rockistische kippenden Drums im letzten Track. An denen ist ja nichts dirty. Zugleich arbeitet Pole aber schon immer mit Fehlern und Glitches, eben dem Nicht-Berechenbaren. Bei besagtem Track „Stechmück“ ist zum Beispiel ein defekter Minimoog zentral. Dass Fehler und das Perfektionistische seiner Musik nicht in Opposition zueinander stehen, sondern so selbstverständlich zusammenfinden, das ist schon sehr beeindruckend. Aber zugleich – schon wieder Ambivalenz – ist es auch ein bisschen schade, dass da nicht mehr Reibung entsteht. Kristoffer, du kannst doch mit düsterem Jazz was anfangen, oder?

Stefan Betke aka Pole. Foto: Ben de Biel

Kristoffer: Ich habe letztens meine Plattensammlung aussortiert und dachte tatsächlich kurz darüber nach, ob ich mich nicht von den Kilimanjaro-Darkjazz-Ensemble-LPs trennen könnte. Ich habe es gelassen und mir stattdessen vorgenommen, die mal wieder in Ruhe durchzuhören. Getan habe ich das bisher noch nicht, und ich wäre bis zu diesem Kommentar von dir auch überhaupt nicht darauf gekommen, „Tempus“ als Ersatz dafür zu herzunehmen. Und doch verstehe ich ad hoc, was du meinst. Nur empfinde ich das Album nicht unbedingt als dark, sondern eher dumpf. Anders gesagt liegt ein Grauschleier darüber, oder besser eine Art Gaze; ein Gitter, das die Sicht versperrt. Viele kleine einzelne Dinge – Cowbells, Snares, polige Dub-Sounds, you name it – finden sich zu einer Struktur zusammen, die nur halbtransparent ist. Und da sind wir auch beim Jazz: Jedes einzelne Element spielt sein eigenes Solo und irgendwie findet das zwar zueinander, beim genauen Hinhören jedoch offenbaren sich die Diskrepanzen. Die Details passen bisweilen gar nicht zueinander und Betke arrangiert sie allemal sehr behutsam im Zusammenspiel miteinander, er integriert sie jedoch nicht in ein geschlossenes Ganzes. Und das lässt „Tempus“ für mich dann doch ganz anders klingen als andere Pole-Alben, wo jedes Soundkörnchen mit der Pinzette an genau die eine wichtige, richtige Position gerückt wird, damit es im Verbund mit allen anderen zum Schwingen gebracht werden kann. Der methodische Ansatz scheint mir hier noch einmal sehr dezent verschoben und das führe ich auf das Konzeptionelle zurück: Es geht schließlich einmal mehr um Erinnerungen, nicht jedoch wie zuletzt auf „Fading“ um ihren Verlust, sondern die Sache an sich. Was ist eine Erinnerung, wie setzt sie sich zusammen? Betke gibt darauf eine Antwort, die sich nur oberflächlich betrachtet kohärent und beim genauen Zuhören kontingent gestaltet. Die Snare auf „Alp“ etwa läuft ja bisweilen völlig aus dem Takt, während sich noch andere Dinge aneinander reiben. So wie die Details, aus denen wir in der Rücksicht unsere Erinnerungen konstruieren, die sich aber eigentlich nicht immer ganz so logisch zusammenfügen, wie wir es gerne hätten. Und das macht „Tempus“ für mich zu einem Gaze-Album, das heißt einem schleierhaften. Das will ich ausdrücklich als Kompliment verstanden wissen, auch weil ich mich – anders als Thaddi – damit weniger sauwohl fühle, als dass es für mich etwas, um Freud kommen wir ja nicht herum, etwas Unheimliches hat. Was indes nicht zwangsläufig als dark empfunden werden muss. Oder stülpe ich dem Ganzen wieder zu viel Überbau über? Ich denke immerhin, dass Thaddi und ich irgendwie derselben Meinung sind und nur anders draufschauen: Er sieht die Retrospektive, ich das Riff auf Rückblicke überhaupt. Das passt doch eigentlich gut zusammen?

Thaddi: Tut es in der Tat. Das Retrospektive ist bei „Tempus“ für mich gar nicht der rettende Anker, nach dem ich ja sonst – gebe ich unverhohlen zu – regelmäßig suche. Es hat sich in meinem Kopf mittlerweile so verfestigt, dass ich es hier nicht mehr heranziehen muss. Ich will nochmals auch meine beiden Schlagwörter vom Anfang zurück: Befreiungsschlag und Abrechnung. Ich bin da ganz bei Kristoffer. Wenn wir das Ziel von Komposition so begreifen, dass sich am Ende etwas Strukturiert-Nachvollziehbares vor uns ausbreitet, ist auf diesem Album wenig zu Ende gedacht. Und diese Tatsache begreife ich nicht als Fail, sondern quittiere sie mit einem lauten „Zum Glück“! Denn so ergibt sich die Möglichkeit, Dinge innerhalb eines ästhetisch etablierten Rahmens neu zusammenzudenken. Für mich klingt das so, als würde ein Bulldozer auf Schneeketten über einen kaum erkennbaren Feldweg gleiten – so gleitend und schleichend es denn irgendwie geht. Jede Erschütterung triggert dabei einen Sound. Klar, dass Taktmaß dann an nur wenigen Stellen noch eine Rolle spielt. Und dennoch findet alles hinter dem Infrarot-Visor zueinander. Will sagen: Das Ziel der Stücke scheint mir präsent und trotz allem definiert. Nur der Weg dahin ist mitunter unvorhersehbar.

Christian: Der Bulldozer scheint mir als Bild durchaus passend. Nur schleichen und gleiten höre ich den nicht. Das Album ist doch ziemlich heavy? Das hat viel mit den Drums zu tun, die das rhythmische Pluckern früher Pole-Produktionen ersetzen. Aber verlegen wir uns doch aus der Retrospektive ins Jetzt, genauer ins immerwährende Jetzt, und damit zum neuen Album von rRoxymore.

rRoxymore, Perpetual Now, ist auf Smalltown Supersound erschienen.

rRoxymore – Perpetual Now (Smalltown Supersound)

Kristoffer: Das Jetzt war im Falle von Hermione Frank schon immer ein gutes Stichwort, denn ihre Produktionen als rRoxymore fühlten sich immer sehr aktuell an. Womit ich allerdings etwas anderes als die bloße Zeitgeistigkeit meine. Eher habe ich bei ihren Releases auf unter anderem Macro und Don’t Be Afraid wieder und wieder eine Art Ungleichzeitigkeit des Gleichzeitigen verspürt, und zwar in einem dezidiert positiven Sinne, weil sie lose an House und Techno anknüpfte und doch etwas grundsätzlich ander(e)s zu machen schien. Ich habe jedes dieser Releases sehr gefeiert, konnte mir die wenigsten dabei aber beim Feiern, sprich auf dem Dancefloor vorstellen. Es passt insofern vielleicht ganz gut, dass der letzte Track auf ihrem neuen Album „Perpetual Now“ auf eine Klangsprache zurückgreift, die der des klassischen Pole verwandt scheint: Dub, Techno in einer abstrahierten Form und bewusst eingesetzte Störgeräusche mit bisweilen fast humorvollem Touch. Die Parameter ähneln einander, obwohl sich das Endergebnis nicht gleicht. Und das lässt sich genauso über die vier Tracks im Gesamtbild sagen, denn „Perpetual Now“ besteht nur aus vier zwischen sieben und 15 Minuten langen „Soundscapes“, wie es der Pressetext nennt. Das ist allerdings eine Kategorisierung, der ich vehement widersprechen würde: Der Begriff wurde ja vom Godfather der akustischen Ökologie geprägt, R. Murray Schafer, der damit grob gesagt den Sound des Alltags meinte, all das Natürliche oder eben Unnatürliche, was wir täglich in Städten so hören. Mit dieser Definition bewaffnet werden wir hier allerdings nicht wirklich fündig. Zwar verwendet Frank durchaus Field Recordings, das organisch-technische Grundrauschen eines urbanen Soundscapes ist darauf allerdings nicht zu hören. Und doch findet das (vermeintlich) Artifizielle mit dem (vermeintlich) Authentischen ebenso zusammen, wie rRoxymore erneut der Brückenschlag zwischen Dancefloor und Sound-Labor gelingt. Kurzum: Auch das ist für mich ein verwirrend tolles Album, das keinem wirklichen Konzept zu folgen scheint, sondern vielmehr eines direkt aus der Musik heraus entwickelt.

Thaddi: Ich hatte zunächst einen ganz anderen Gedanken. Smalltown Supersound ... guck an, gibt es auch noch. Freute mich und freute mich gleich nochmal, weil die Art und Weise, wie Hermione Frank die Beats baut, mich an Platten von früher erinnerte, die ich praktisch vollkommen vergessen hatte. Dein Dancefloor-Argument, Kristoffer, kann ich also nachvollziehen – auch wenn ich deinen Ansatz nicht teile. Tatsächlich wurde ich eine halbe Stunde später vor dem Plattenregal fündig und kämpfte mit den 12"s von Soul Oddity, Phoenecia, Jeswa, Push Button Objects und Richard Devine gegen die nicht enden wollende Luxussanierung der Wohnung unter mir. All diese Projekte mit ihren Platten aus den späten 1990er-Jahren haben wenig bis gar nichts mit rRoxymore gemein – bis auf eins: die rollenden Beats. Das meine ich ganz buchstäblich. Die Sounds rauschen nicht nur, sondern atmen einen ganz speziellen Groove, der mich früher sehr geprägt und meine ganz eigene Rave-Sozialisation bestimmt hat. Und über das Tönchen in „Water Stains“ könnte ich einen Roman schreiben. Über die Fanfare mit 8bit-Schweif auch. Toll. Ganz toll. Will sagen: Für mich geht deine Argumentation nicht wirklich auf. Interessant und spannend – ja. Aber Dancefloor? Nein. Oder zumindest nicht meiner. Also deiner, Kristoffer. Dem kann ich nicht folgen. Die Tanzfläche ist kein deephousiges Schaumbad, in dem wir mal alle Diskurse und alles musikalisch Andere ausklammern. Allein die Vorstellung finde ich schlimm bis unerträglich. Das geht auch Hand in Hand. Und rRoxymore macht das sehr, sehr gut. Nagel mich nicht auf die Deep-House-Metapher fest. Du weißt, was ich meine.

Hermione Frank aka rRoxymore. Foto: Tonje Thielsen

Kristoffer: Weiß ich in der Tat und vielleicht muss ich das begrifflich nachkorrigieren: Frank macht Konzessionen an Konventionen oder auch Traditionen. „Sun In C“ ist natürlich eine Terry-Riley-Referenz und von der Minimal Music führt mehr als eine Verbindungslinie zum Minimal Techno. Techno wird auf „Fragmented Dreams“ natürlich auch hörbar, wobei auch dieser Titel ein sprechender ist – der Groove hüpft und springt, manchmal scheint er gar zu skippen. Ich kann dazu bestimmt auch nicht tanzen, das habe ich sowieso in der vergangenen zweieinhalb Jahren aus mir unerfindlichen Gründen verlernt. Doch ich höre daraus, um es vorsichtiger zu formulieren, bestimmte Club-Erfahrungswerte heraus, die hier abstrahiert oder zumindest ins Leftfield verschoben werden. Womit wir ja irgendwie zu deinen Assoziationen gekommen wären, oder?

Thaddi: Ja, aber nein. Terry Riley ist als Referenz natürlich fancy, aber hier nicht zielführend. Viel zu hoch gegriffen. Das ist ja auch kein Minimal Techno. Eher ein maximaler Rückstoß in eine Zeit, an die sich heute kaum jemand erinnert. Vielleicht sollten wir zunächst mal über die ideale Definition des Dancefloors sprechen, bevor wir unseren 08/15-Kanon anknipsen. Bleiben wir im Hier und Jetzt bitte. Scheißen wir auf das Leftfield. Was immer das ist, war, sein soll. Auf der Tanzfläche geht es um Emotionen und Gefühle. Da hilft uns Terry eh nicht. Er erreicht uns nicht, weil wir hoffentlich schon ein paar Getränke drin haben – + whatever. Also Kopf aus und Seele an. An der Bar lesen wir keine Theorie. The floor is yours!

Christian: Dass hier Club-Erfahrungswerte zu Grunde liegen, lässt sich für mich nur sehr schwer von der Hand weisen. Nur ist hier alles ein bisschen anders, denn rRoxymore interessiert sich einfach nicht für gängige Dramaturgien. Es geht dabei vielleicht auch um unterlaufene Erwartungen. Ich gebe mal drei Beispiele: „Sun in C“ konzentriert sich ein paar Minuten auf die Stabs der Synthesizer, und aus dem Track könnte auch einfach ein ganz belangloser Tech-House Track werden. Das passiert bei rRoxymore natürlich nicht. Es baut sich so ganz langsam was auf, bloß dass nach fünf Minuten eben kein Beat einsetzt, sondern im Gegenteil alles abbricht und der Drop sozusagen im Einsatz eines flirrenden Saxofon-Tons besteht.

„Fragmented Dream“ beginnt dann mit scharfkantigen Beats, fast so ein bisschen wie jüngerer Industrial-Techno, dann folgt plötzlich dieser melodiöse Ausbruch, der irgendwie nach den 1990er-Jahren klingt, und der, wie ich glaube, Thaddi so getriggert hat. Beim Programming sind die Töne hier ein ganz klein bisschen out of sync, und plötzlich ist da so ein Analog-Gefühl. Obwohl ich glaube, dass Frank fast nur mit Computer arbeitet, hat sie jedenfalls mal in einem Interview erzählt. Das dauert aber gerade mal eine Minute, dann ist der Track back im Beat. Mit Blick auf historische Referenzen: Producer:innen elektronischer Musik kamen ja damals oft aus anderen musikalischen Zusammenhängen. Hier, scheint mir, lässt eher ein Techno-Native den zu eng gewordenen Rahmen der Clubmusik hinter sich. Deshalb würde ich beim „Rückstoß in eine vergangene Zeit“ nur bedingt mitgehen.

Okay, und dann „Water Stains“. Da sind wir uns wohl einig: Der Track ist der Höhepunkt dieser LP. Da gibt es diese fantastischen, immer im leichten Glide befindlichen Synth-Töne. Den Roman von Thaddi darüber bestelle ich hiermit vor. Es gibt aber auch eine Bassline, es gibt Hi-Hats, es gibt Drums, aber eben niemals alles zusammen. rRoxymore legt diese Elemente eher, ja, fast nebeneinander in die Timeline. Deshalb dauert der Track vielleicht auch so lange. Ich finde den Begriff der Dekonstruktion bei Musik immer ein bisschen schwierig, es handelt sich vielleicht eher um eine spezielle Form der Montage. Das Ergebnis ist ähnlich, aber anders: Beim dritten Hören kannst du dir gut vorstellen, wie diese Spuren einfach auch parallel laufen könnten und einen funktionalen Club-Track ergäben. Aber genau diese Art des Funktionierens verweigert rRoxymore. Insofern ist der Dancefloor hier für mein Empfinden schon sehr präsent, aber immer nur als Möglichkeit, die sich nicht materialisiert. Man tanzt also im Konjunktiv. So weit mein salomonischer Versuch, hier weiteres Vergießen von Blood on the Dancefloor zu verhindern.

Kristoffer: Meinst du „Murder on the Dancefloor“ von Sophie Ellis-Bextor? Würde ich auch gerne vermeiden!

Christian: Nee, „Blood on the Dancefloor” von Michael Jackson, aber Sophie Ellis-Bextor sollte auch mal wieder eine Platte aufnehmen. Oh, ich sehe gerade: Am 11. November erschien ein Live-Album. Geil. Naja, anderes Thema.

Kristoffer: Anderes Thema indeed und ich zumindest bin mit dem salomonischen Urteil völlig zufrieden. Und würde davon ausgehend noch einmal unterstreichen, dass ich eine gewisse Verwandtschaft zwischen Pole und rRoxymore sehe beziehungsweise bisweilen auch recht deutlich höre. Nur Laila Sakini, die fällt nun raus, oder? Aber das ist ja sowieso irgendwie ihre USP, wenn ich das richtig verstanden habe.

Laila Sakini, Paloma, ist auf Modern Love erschienen.

Laila Sakini – Paloma (Modern Love)

Christian: Sakini und Verstehen ist eh eine schwierige Kombination. Versuchen wir es mal. Sakini, Musikerin aus Melbourne und später London, veröffentlicht regelmäßig Musik, die jedes Mal ein bisschen anders klingt. Sie bastelt also an einem Werk, das sich eigentlich erst als Gesamtes entfaltet. Am erfolgreichsten bisher mit dem Album „Vivienne“ von 2020, welches ich wegen der langsam echt auserzählten Vokal-Lautmalereien à la Grouper übrigens überhaupt nicht mochte. Despektierlich gesagt ist Sakini irgendwie das It-Girl einer dem ambienten Pop zugeneigten Bubble. Wertschätzender könnte man auch sagen, ihre Musik sei ein Enigma. Mit dem Besteck der Popkritik kommt man ihrer Musik jedenfalls schwer bei. Über „Paloma” ließe sich halbwegs gesichert bloß sagen, dass sich der vordergründige Charme vor allem aus dem Aufnahme-Setting generiert. Sakini spielt Klavier, als würde sie noch etwas ausprobieren, eine Flöte flötet etwas dilettantisch und irgendwo baumelt ein Mikrofon im Raum. Später noch ein Drumcomputer. Sehr intim alles. Dazu passt, dass sie als Einfluss „The Langley Schools Music Project“ nennt, jene inzwischen legendäre Compilation kanadischer Schulchöre aus den 70ern. Falls die jemand noch nicht kennen sollte, bitte alles stehen und liegen lassen und hier entlang. Weiterhin droppt Sakini den Score von Zbigniew Preisner zu „The Double Life of Veronique“ von Krzysztof Kieślowski, der, wie auch viele Filme von Kieślowski, irgendwie ein bisschen zu poetisch geraten und für mein Empfinden einfach drüber ist. Man könnte das auch Sakinis Musik vorhalten, die so impressionistisch und radikal subjektiv ist, dass ich glaube, mich ihr auch nur subjektiv nähern zu können. Was ich eigentlich gerne vermeide, because who cares. Mache es dennoch: Ich halte „Paloma” für ihre bislang beste Veröffentlichung, kann aber nur schwer sagen, warum. Nicht mal der ätherische Gesang stört mich. Ist es der Anschlag eines Klaviers oder wie die Flöte flackert? Ich weiss es nicht. Vielleicht ist es die Beiläufigkeit. Wo ähnlich geartete Musik oft versucht, ihre Hörer:innen in etwas hineinzuziehen, habe ich hier den Eindruck, dass Sakini mir Freiheit lässt. Sie macht ganz leise ihr Ding, und ich kann mir aussuchen, was ich damit mache, ob ich das an mir vorbeiziehen lasse, oder nicht doch etwas näher rangehen will.

Thaddi: Musste ein paar Tränchen wegdrücken ob der ganzen stillen Schönheit, die mir hier entgegenkommt. Viel mehr habe ich dazu gar nicht zu sagen. Die detailverliebte Auflösung der Schwermut hin zum Guten macht mich fertig. Im positivsten Sinn. Die sechs Stücke sind für mich bildlich gesprochen ein auf nicht mal 30 Minuten komprimiertes Tagebuch meiner Seele der vergangenen drei Jahre, natürlich ohne Loudness. Aber auch sonst. Ich lege mal die Fakten auf den Tisch: In der dritten Klasse begann ich mit dem Blockflöten und arbeitete mich bis zur Tenor durch und hoch. Schon deshalb also: volle Verbundenheit. Dabei spielt die Flöte hier ja keine tragende Rolle. Sakini legt vielmehr Songs vor, die in ihrer versöhnlichen Traurigkeit so viel auf den Punkt bringen. Das Koordinatensystem aus Akustik, diffusem Hall, ihren Vocals und metronomisiertem Piffpaff ist so herrlich durchdringend. Ich habe eigentlich nur eine Frage: Warum zur Hölle konnte es das Universum nicht einmal gut mit uns meinen? Warum haben wir die Zusammenarbeit von Laila Sakini und Mark Hollis nicht erleben dürfen?

Laila Sakini. Foto: Suleika Mueller

Kristoffer: Hui, wenn Thaddi Hollis namedroppt, wird’s ernst! An den hätte ich nicht gedacht, stattdessen serviert mir mein Assoziationszentrum neue Alben von Mabe Fratti und Ellen Arkbro & Johan Graden sowie, stilistisch etwas weiter entfernt beziehungsweise elektronischer, Marina Herlop und Lucrecia Dalt. In all diesen Fällen scheint sich jeweils ein neues Interesse an einer Art von Chamber Pop zu manifestieren, wobei der gleichermaßen oder abwechselnd mal kammermusikalische Klangsprachen bedient oder eben wie im beziehungsweise fürs stille Kämmerlein gemacht scheint. Sakini fällt für mich eher in die zweite Kategorie und selbstverständlich will ich sie in rein musikalischer Hinsicht nicht mit den genannten Künstler:innen (oder gar die miteinander) vergleichen. Aber es scheint sich ein gewisses Moment zu entwickeln, in welchem Pop wieder etwas mehr arty und intimer gedacht werden kann, was auch den Einsatz von akustischen Instrumenten einschließt. Vielleicht ist das der Pandemie zu verdanken. Sakinis Karriere selbst hat ja eigentlich genau mit der angefangen – womit ich nur eine Korrelation und keine Kausation ansprechen möchte, versteht sich.

Jedenfalls liege ich gerade in einem Bett im Kosovo. Ein paar Meter jenseits der Zimmerwand befindet sich ein Taubenschlag, das „Paloma“ seinen Titel leihende Tier ist auch an diesem Ort nicht weit. Die Sonne verschwindet langsam im Dunst, Stille macht sich breit und die Temperatur sinkt. Für diese Situation sind die sechs Stücke extrem geeignet, und ich freue mich, sie hic et nunc bei mir zu haben. Mich nimmt das Album ansonsten aber insbesondere wegen des skizzenhaften Charakters der einzelnen Stücke nicht sonderlich mit: Es lässt mir auf gerade einmal 26 Minuten wohl zu wenig Zeit, mich darin komplett zu versenken. Dazu kommt, dass ich mich trotz meiner sehr tagesaktuellen Assoziationen dazu frage: Wenn das Label Freedom to Spend die Platte als DIY-Produktion von 1982 deklariert und verkauft hätte, wäre das kaum weiter aufgefallen, oder? Nicht, dass das unbedingt ein Kriterium sein muss, aber das Miteinander von Intimissimo und artifizieller Distanziertheit, das meinem Eindruck nach recht dezidiert in ein musikalisches Heimwerkerinnenexperiment eingefriedet wird, ist für mich schon etwas auserzählt.

Aber ich jammere da vielleicht auf hohem Niveau und kann vor allem sagen: Es gibt Momente für dieses Mini-Album und gerade habe ich damit einen, mehr brauche ich nicht unbedingt. Nur sage mir doch bitte jemand, woher ich die Klaviermelodie in der rechten Hand von „Wrong Turn from Julies at 6pm“ kenne!

Christian: Diesen kleinen Melodielauf? Der klingt wie aus einem alten europäischen Horror- oder Märchenfilm. Hat auch was von Carpenter’s „Halloween“, oder? Könnte mir sogar vorstellen, dass der eins zu eins irgendwo übernommen wurde, aber hier geht es ja auch um den mehr als holprigen Vortrag. Ich würde Kristoffer übrigens zustimmen, dass Mittel und Zutaten von „Paloma“ schon etwas angestaubt sind, aber hier funktioniert das Rezept ja offensichtlich nochmal. Wir hatten unsere kleinen, Thaddi sogar einen ziemlich großen Moment mit dem Album. Darum zum Abschluss bloß noch eine kleine Pressetext-Kritik: „That Wave, That Line“ ist ein schöner Song, aber ich bezweifle, ob man Künster:innen wirklich einen Gefallen tut, wenn man „Streets of Philadelphia“ als Referenz droppt.

Thaddi: Ich fand den Springsteen-Vergleich eigentlich ganz witzig. Nicht nur weil er großer Quatsch ist, sondern weil er den Wahrnehmungsrahmen so herrlich dekonstruiert. Faktisch klingt die Flöte hinter all dem Hall ja mehr nach Enya als die mollige Fläche vorne nach Bruce. Ich könnte jetzt alle von euch genannten Referenzen nachhören, gehe aber lieber in den Keller runter, hole meine Flöte und übe Telemann.