Ungewöhnlicher Reiseführer: Kein HawaiiPilgern durchs Havelland – Wieso zur Hölle macht man das?

18.11.2016 • Kultur – Text & Fotos: Susanne Laser

Havelland? Das ist das u-förmige, von der Havel umflossene Gebiet westlich von Berlin, „fast wie der Spreewald“ – nur ohne Gurken. Selbst den Bewohnern dort fällt nicht viel dazu ein: „Tot“ und irgendwie „Wasser und Landschaft“. Die Gestalterin und Autorin Susanne Laser erkundet jedoch genau dort, in dieser Leere, einen vergessenen, 200km langen Pilgerweg aus dem 14. Jahrhundert. In ihrem ungewöhnlichen Reiseführer „kein Hawaii“, der gleichzeitig ein Hybrid aus Ratgeber, Sachbuch und Fiktion ist, ermutigt sie die Leser diesen nahen und vermeintlich unspektakulären Ort zu erleben – ob selbst beim Wandern oder vom heimischen Sofa aus. Das Filter zeigt hier einen exklusiven Vorab-Auszug.

#Leider ist das Havelland kein Seestück

Tag 1 / km10 / Tietzower Forst

Den Vormittag verbringe ich damit, über den Auftakt meines Reiseberichts zu grübeln. Meine Deutschlehrerin predigte immer Fontanes goldene Regel im Stakkato, begleitet vom rhythmischem Auf und Ab ihres Zeigefingers: »Die ganze Essenz eines Werkes muss im ersten Kapitel, auf der ersten Seite, im ersten Abschnitt, im ersten Satz liegen.«. Die Essenz einer Reisegeschichte könnte niemals besser geschrieben werden, als es Melville in »Moby Dick« gelungen ist. Es gibt keine bessere Metapher für den Aufbruch, den Neubeginn und das Abenteuer als die Seefahrt.

»Das ist so meine Art, den Trübsinn zu verjagen

und die Säfte wieder in Fluß zu bringen. Immer wenn ich merke, daß ich grämliche Falten um den Mund bekomme, immer wenn müder, nieselnder November meine Seele erfüllt, wenn ich mich dabei ertappe, wie ich unwillkürlich vor Sargmagazinen stehenbleibe und hinter jedem Leichenzug hertrotte, der mir begegnet; ganz besonders aber, wenn Gift und Galle in mir so überhandnehmen, daß ich all meine moralischen Grundsätze aufbieten muß, um nicht auf die Straße hinauszulaufen und den Leuten mit vollem Bedacht die Hüte herunterzuschlagen – dann halte ich’s für die allerhöchste Zeit, zur See zu gehen und zwar sofort. Das ersetzt mir den Pistolenschuss.«¹

Havelland-Rohrschach-Poesie

Die Worte verheddern sich im limbischen System und werden schließlich zu meinem eigenen Fernweh. Leider ist das Havelland kein Seestück. Ich suche einen Aufhänger in den Details des Weges, versuche meine Sinne zu schärfen. Gemeindeschaukasten, Litfasssäule, Gartenzwerg, »Achtung Hund!«, Langeweile. Mein Kopf ist leer, oder voll mit »Moby Dick«, ich schaffe es nicht mit den Augen eines Ent-deckers zu sehen. Kenne ich dieses Märkische Land schon zu gut oder versteckt sich das Wesentliche vor mir? Ich habe das Gefühl, immer zur falschen Zeit in die falsche Richtung zu schauen und das Besondere zu verpassen. In Bötzow übermannt mich schließlich das Desinteresse. Im Bushaltestellenhäuschen mache ich Pause, esse ein Ei und denke heimlich an Zuhause.

Erst als das Wandern anfängt wehzutun und ich in einen starken Regen komme, hören meine Gedanken auf zu schweifen. Ich finde keinen Unterschlupf, mir wird kalt, ich kann mich nirgends zu einer Pause niederlassen. Ich will nur noch wandern, nicht mehr denken, mich auf meine Füße konzentrieren, die abwechselnd in meinem Blickfeld auftauchen. Ich brauche den Knacks im Kopf. Der Schalter wird auf Autopilot umgestellt. Ich bin ganz im Hier und Jetzt, in meinem Körper, in der Gegenwart. Das Pilgern wird zum Rauschen. Nicht weniger als ein Alkoholiker bin ich süchtig nach der Leere im Kopf. Wie ich die Wahrnehmung eines Literaten annehmen soll, wie der wahre Reisende sich verhält, das weiß ich nicht. Im Moment habe ich nicht einmal Lust auf die Etappe.

Die Autorin auf dem Weg

Flatow ist kein lohnendes Ziel. Wenn ich in der asketischen Pilgerunterkunft eingecheckt habe, werde ich mich vor die Stufen der Kirche setzen und auf den menschenleeren Ort schauen, der nicht weiter als bis an die Grenzen meines Sichtfeldes reicht. Dabei werde ich leidenschaftslos auf meinem Proviant herumkauen – Brot mit Tomaten-Olivenaufstrich (das mich an Hundefutter erinnert, aber schlichtweg praktisch auf Wanderungen ist). Der Abend wird sich vor mir ausbreiten, wird immer länger werden, immer zäher. Nur durch den niemals erlöschenden Qualm der Zigarette werde ich mir die Gewissheit verschaffen, dass die Zeit nicht stehen geblieben ist. Nicht mal ein Glas Wein werde ich mir zu meiner Gesellschaft besorgen können. Ich werde mir und meinen Gedanken ausgeliefert sein, vor denen ich davon laufen wollte.

Doch bevor ich in Flatow an Langeweile sterben werde, muss ich erstmal dort ankommen. Ich erwähnte bereits, dass ich nur geringes Vertrauen in meinen Orientierungssinn setze. Die Beschilderung des mittelalterlichen Jakobswegs ist eher spärlich und recht eigenwillig. Ich befürchte, meine kleine Einführung in die Wegmarkierungskunde wird mehr Verwirrung als Erkenntnis stiften.

Zwischen Hennigsdorf und Bad Wilsnack gibt es drei unterschiedliche Wegweisersymbole. Das Zeichen für die Wilsnacker Pilgerkirche bilden drei orange-farbene Hostien. Als Wegweiser sind sie in einer Dreiecksanordnung auf weißem Grund an Straßenschildern, Laternen oder Zaunpfählen angeklebt. In abstrahierter Form sind sie als drei orange-farbene Punkte (oft in Kombination mit einem Pfeil) auf Baumstämme oder Asphalt gesprüht.

Das zweite Symbol ist die Kontur eines Fisches, die ab und zu auf einer kleinen Wellpappe am Wegesrand angenagelt ist.

Zusätzlich gibt es auch das universelle Symbol der Jakobswege – la concha de vieira. Ist die Jakobsmuschel nicht mit einem Richtungspfeil ergänzt, lässt sich der Knotenpunkt der Muschel, wie eine Pfeilspitze deuten.

Hinter Bad Wilsnack verläuft der Pilgerweg entlang des Elberadweges, der sehr gut mit einem blauen, geschwungenen »e« ausgeschildert ist.

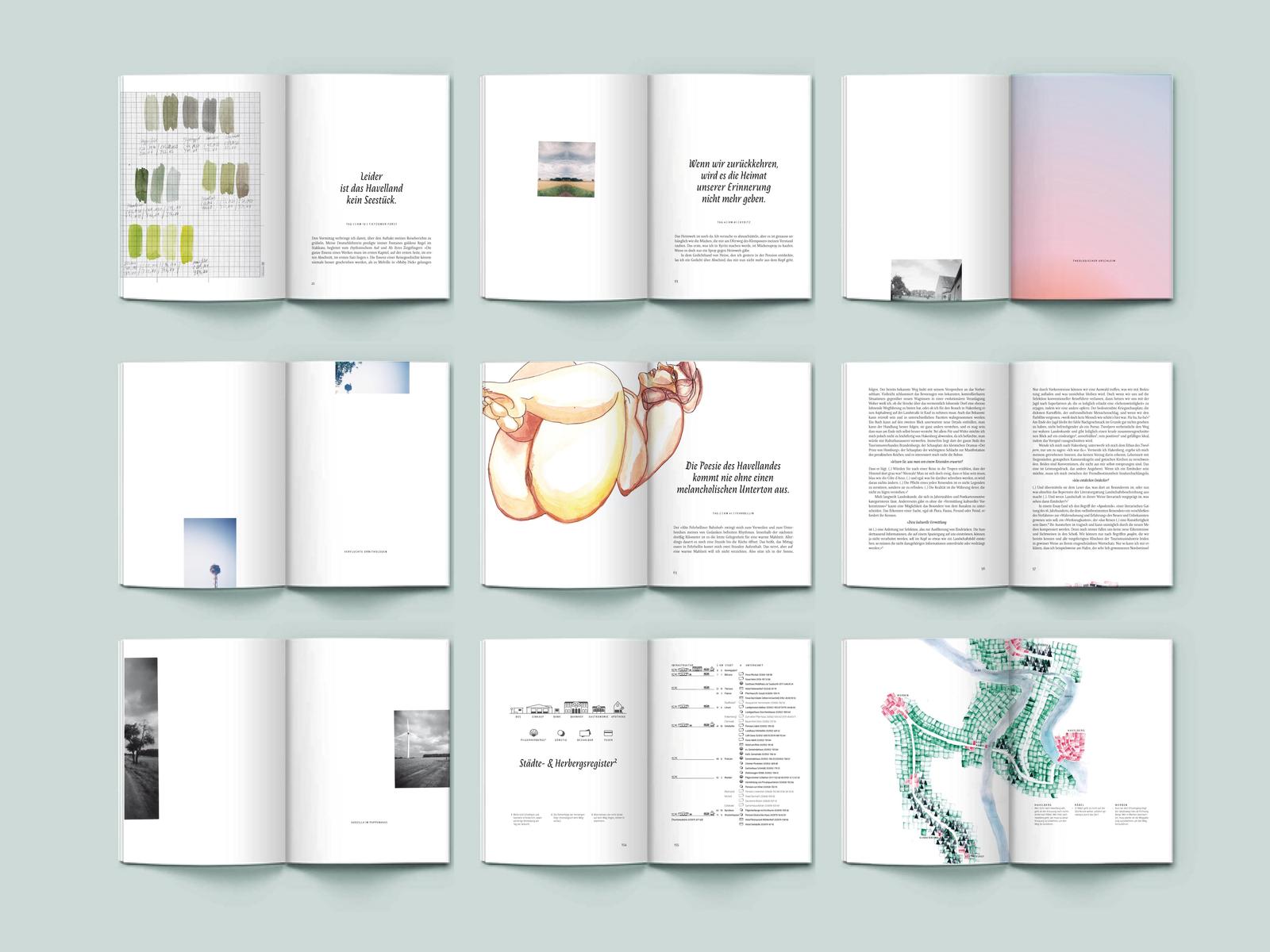

Blick ins Buch

Vom spanischen Jakobsweg war ich es gewohnt, alle hundert Meter am Wegesrand von einer Jakobsmuschel belohnt zu werden, die dem Pilger ins Ohr flüstert: »Du bist auf dem richtigen Weg!«. Es kann sehr heilsam sein, stoisch Wegmarkierungen zu folgen, ohne Kenntnisse, Vorbereitung, Kompass, Angst oder Entscheidungen. Ich wünschte, es gäbe auch im Alltag solche Meilensteine, die mir bestätigen, dass ich bis hierhin alles richtig gemacht habe. Das Havelland hingegen stellt mein Selbstvertrauen ziemlich auf die Probe. Ich könnte an ein unüberwindbares Hindernis stoßen, wie einen Flusslauf, einen See oder eine Autobahn. Ich könnte so weit in die falsche Richtung gehen, dass ich nach einer alternativen Übernachtungsmöglichkeit suchen müsste und eine ganze Tagesetappe verlöre. Ich könnte so unentschlossen die Richtung wechseln, dass ich vom Einbruch der Dunkelheit überrascht würde. Mir könnte das Wasser ausgehen, oder der Proviant. Andererseits ist es ziemlich unwahrscheinlich sich zu verlaufen. Es gibt schlichtweg nicht so viele Wege. Grundsätzlich sind Wegweiser an jeder Gabelung oder Kreuzung angebracht, an der sich die Richtung ändert. Auf gerader Strecke bleibt man sich selbst überlassen.

Tatsächlich ist die heutige Etappe durch ein Hindernis unterbrochen. Ohne eine Möglichkeit zur Überquerung in Sicht standen J. und ich damals wie gelähmt vor den vorbei rasenden Autos der A10. Auf der Karte war nur eine unbeeindruckte, schnurgerade rote Linie. Der Reiseführer hatte keinen Rat außer einem Warndreieck, das laut Legende wenig tröstend »Achtung Verkehr!« heißen sollte. Nachdem wir erfolglos zur letzten Weggabelung zurückgingen und in eine Sackgasse stiefelten, überlegten wir, ob es möglich wäre, einfach über die Straße zu rennen, aber es wäre mir zu peinlich gewesen, wenn meinen Eltern mitgeteilt worden wäre, ihre Tochter sei bei dem Versuch über die Autobahn zu rennen, gestorben.

Eine der handgemachten Landkarten aus „kein Hawaii“

Die Überführung befand sich in Sichtweite rechts von uns. Schon einige Meter, nachdem wir entlang der Autobahn über umgewälzten Sand und durch lästiges Gestrüpp stapften – was man wirklich nicht als Weg bezeichnen kann – sahen wir in der Entfernung die Fußgängerbrücke. Ich glaube kaum, dass das umständliche Hochkraxeln an der steilen Böschung der Brücke die vorgesehene Wegführung sein soll. Auf Wegweiser wurde offenbar verzichtet.

Obwohl diese Eskapade im Nachhinein eher unspektakulär klingt, ist das Gefühl des Verlaufens nicht zu unterschätzen. Wenn die gesehene Umgebung nicht mit Karte oder Wegbeschreibungen zusammenpassen will, schießt eine Welle exquisiter Angst durch den Körper.

»Allein schon das Wort verirrt (lost = verloren)

bedeutet (..) mehr als nur geografische Unsicherheit; in ihm schwingen Obertöne,

die absolutes Entsetzen ausdrücken.«²

Dank des Psychologen David Stea und dem Geographen Roger M. Downs kann ich ab sofort behaupten, dass es nicht nur mir so geht. Die beiden Wissenschaftler haben sich zusammengetan, um die Unergründlichkeit des Orientierungssinns besser zu verstehen. Dabei sprechen sie bei »Orientierung« nicht von der Fähigkeit des Navigierens mit Karten oder Kompass. Sie betrachten den Begriff allumfassender und weisen ihm höchste Bedeutung in Bezug auf den Erfolg des alltäglichen, sowie des wortwörtlichen Überlebens zu. Noch bevor wir eine Karte zu Rate ziehen, erzeugen wir eine Vorstellung, die sie als »kognitive Karte« (engl. mental map) bezeichnen. Wir machen von diesen »kognitiven Karten« so selbstverständlich, automatisch und andauernd Gebrauch, dass es uns oft nicht bewusst ist. Im Gegenteil, erst wenn wir einmal nicht mehr weiter wissen, fremd sind oder uns verirrt haben, merken wir, wie existenziell die Orientierung für uns ist.³ Orientierung gibt uns das Gefühl der Sicherheit. In der Heimatstadt kennen wir jeden Stein, Abkürzungen, können den Heimweg beliebig variieren. Kommen wir in eine fremde Stadt oder in die unbekannte Natur, verschwindet die Eigenständigkeit, Unabhängigkeit, die Sicherheit und das Selbstbewusstsein.⁴ Die Fähigkeit zu einer bestimmten Zeit an einen bestimmten Ort zu gelangen, den Weg dorthin planen zu können, die Distanz und die Zeit einschätzen zu können, ist die Grundlage unseres sozialen Lebens. Nur so können wir jeden Tag pünktlich zur Arbeit gehen, uns zu einem Kinofilm verabreden oder in den Urlaub fahren. Ebenso wissen wir über das Vermeiden bestimmter Orte oder Wege.⁴

Kurz vor Flatow muss ich auch die A24 überqueren. Ich bin nervös, da meine kognitive Karte ein großes Loch aufweist. Letztes Mal war der Übergang eine unübersichtliche Baustelle. Dieses Mal wird von den »Wilsnacker Freunden« eine Umgehung empfohlen. »Bitte nutzen Sie (..) am Ende des Krämer Forst ab der Finnhütte (ca. 1,5 km nach der Autobahnüberquerung A10) den westlich verlaufenden Weg Richtung Tietzow.«⁵ Was zum Teufel ist ein Krämer Forst? Ich bin ’ne Stadtpflanze. Woher soll ich wissen, wo Westen ist? Wie lang sind anderthalb Kilometer?

Die Jakobusgesellschaft Berlin-Brandenburg rät auf ihrer Webseite: »An der kleinen Rast- bzw. Picknickhütte (hier hängt ein Warnschild!) gehen Sie weiter geradeaus (anstatt rechts abzubiegen) durch den Krämer bzw. »Tietzower Ackerheide« bis zur B273. Sie überqueren die B273 und gehen weiter bis zum Abzweig nach Norden und weiter nach Flatow.«⁶ Jetzt heißt es auf einmal »Tietzower Ackerheide«. Und »geradeaus« statt »westlich«. In dem harmlosen Waldstück fünfzig Kilometer von meiner Heimatstadt entfernt überfällt mich eine Unruhe als wäre ich im brasilianischen Dschungel ausgesetzt worden:

»Ebenso dicht, jedoch von anderen Wesen bevölkert

wie unsere Städte (..), eine Gemeinschaft von Bäumen und Pflanzen verschließt sich dem Menschen, beeilt sich, die Spuren seiner Anwesenheit zu tilgen. (..) [Sein] Horizont, weit enger als jener der großen Gebirgsketten, umschließt ein Universum im Kleinen, das den Menschen ebenso vollständig isoliert wie eine Wüste. (..) Ein paar Meter Wald genügen, um die Außenwelt aufzuheben; ein Universum weicht dem anderen, in dem weniger das Auge als das Gehör und der Geruch, jene der Seele näherstehenden Sinnesorgane, auf ihre Kosten kommen. Dinge, die man für immer verschwunden glaubte, leben wieder auf: Stille, Frische und Frieden. Das vertraute Zusammenleben mit der Welt der Pflanzen vergönnt uns, was das Meer uns heute verweigert und für was uns die Berge zu teuer bezahlen lassen.«⁷

Für den Fall eines Wildschweinangriffs ist bekanntlich die einzige Möglichkeit zur Flucht, auf einen Baum zu klettern. Problematisch sind meine mangelnde Übung, sowie fehlende Kraft. Mein Rucksack bringt mich in eine Zwickmühle. Behalte ich ihn auf, schaffe ich es vielleicht nicht auf den Baum. Werfe ich ihn ab, kann ich leichter klettern, jedoch auf dem Baum sitzend, wäre ich ohne Wasser, Proviant und Telefon. Früher oder später müsste ich herunterkommen und wäre für das Schwein leichte Beute. Plötzlich raschelt es aus einer undefinierbaren Richtung. Ich hoffe nur, dass keine Frischlingszeit ist, da kriecht eine grau-braune Kreatur aus dem Dickicht. »In Brandenburg soll es wieder Wölfe geben.«⁸ Wie gut, dass ich nur Tomaten-Olivenpaste im Gepäck habe. Oder sind Wölfe Allesfresser? Oder könnte der Wolf den Geruch mit Hundefutter verwechseln? Das Tier und ich stehen uns jetzt mitten auf dem Weg gegenüber, trotzdem kann ich noch immer nicht erkennen, was es ist. Für ein Wildschwein ist es zu klein, für einen Wolf zu rund, für einen Hasen nicht scheu genug, für ein Reh zu grau. Ist das ein Waschbär? Wow, ich muss eine völlig falsche Abzweigung nach Nordamerika genommen haben.

Wenn man bedenkt, dass der Ursprung der menschlichen Evolution im Nomadentum liegt, dann hat sich der Homo oeconomicus ziemlich weit von seinen nomadischen Überlebensfähigkeiten entfernt.

Die Ureinwohner Australiens wanderten quer über ihren menschenfeindlichen Kontinent und behalfen sich dabei nur ihres Glaubens und ihrer mythologischen Liedtexte.⁹ Die Symbole und Rituale ihrer Nomadentradition halten sie geheim, daher ist es dem modernen Menschen mit allem Fortschritt in Wissenschaft und Technologie ironischer Weise nicht möglich nachzuvollziehen, wie sich die Aborigines über tausende Kilometer durch eine vermeintlich gleichbleibend öde Landschaft bloß mithilfe ihrer »Songlines« orientieren konnten. In Bruce Chatwins Bestseller erfährt man nur vage Andeutungen über ihre Geschichtenlieder. Sie besingen die Landschaft als Fabeln. In einem Lied über einen Eidechsenmann, der seine Frau verloren hat, könnte ein prägnanter Fels besungen werden. Die verlorene Eidechsenfrau könnte eine Metapher für ein ausgedörrtes Flussbett im Februar sein.

Diese Art der »heiligen Geographie«¹⁰ verträgt sich nicht mit der kartografischen Erschließung. Während noch im 14. Jahrhundert Angst herrschte, am Ende der Erdkruste ins Bodenlose zu stürzen, herrscht in unserem Jahrhundert ein Wettbewerb darin, das letzte Fleckchen Unberührtheit zu finden. Während im Zeitalter ohne Auto, Bus, Bahn und Flugzeug schon das Nachbardorf eine Tagesreise entfernt war, können wir heute nahezu jeden Punkt der Erde binnen vierundzwanzig Stunden erreichen. Während die Kartografie in der Vorzeit digitaler Reproduktion ein allegorisches und handwerkliches Wunderwerk war, trägt heute jeder einen kompletten Atlas (Smartphone) in der Hosentasche. Orientierung und Entfernung sind nur noch Fragen der Effektivität in Bezug auf Zeit und Geld. Und es scheint, je mehr die geographische Vermessung der Welt voranschreitet, desto mehr wächst die Angst, nicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Umzingelt von Karten, Straßen, Kabeln, Ionen, Haut und Plastik, suchen wir nach den letzten Wundern der Welt, obwohl niemand mehr an Wunder glaubt. Schmerzlich müssen wir akzeptieren, dass die mythologische Vermessung innerhalb der feinsäuberlichen Planquadrate, in die unsere Welt eingeteilt ist, nicht existieren kann.

» (..) leider beschleunigt die Karte,

sobald sie erstellt ist, das Ende der Träume. Jede kartografische Parzelle ist ein für die Fantasie verlorenes Reich. Die Karte verwandelt die träumerische Raumvorstellung in ein präzises Bild. Das mythische Grönland ist auf dem Blatt in millionenfacher Verkleinerung nichts weiter als eine Insel mit exakten Konturen(..).«¹¹

Blick ins Buch

Immer weitere Wege müssen wir zurücklegen, um an immer ferneren Reisezielen festzustellen, dass schon jemand vor uns hier gewesen ist. Der menschen-leere Strand, den wir heute in den Reisekatalogen sehen, wird morgen ein Trümmerfeld des Tourismus sein.

»Die Tendenz ist die Suche nach Natürlichkeit in der Extremlandschaft.

(..) Wie im 18. Jahrhundert eine Suche nach den letzten weißen Flecken auf der Landkarte einsetzte, so setzt heute die Suche nach dem unberührten Rande der Welt ein. Dabei ist klar, daß dieser nicht unbesiedelt ist, vermutlich auch touristisch nicht völlig unerschlossen. (..) Die Unberührtheit [muss] nicht faktisch da sein, sondern sich in einem dafür angenommenen Zeichensystem darbieten. Diese Zeichen bietet die Extremlandschaft. (..) Irland, Island, (..) Tundren und Steppen, Kreuzfahrten zwischen Felsenriffen und Eisbergen mit Blick auf karge Fischerdörfer. Oder Wanderungen (..) durch die Wüste, den Atlas, den Himalaya.«¹²

Wenn wir noch ein Fünkchen Echtheit, Einsamkeit und Unerreichbarkeit entdecken wollen, müssen wir uns fragen, was hält das Reisen noch für uns bereit, das wir nicht bereits auf Google gesehen haben?¹³

»Das Reiseverhalten

ist ein (..) Seismograph, der die Labilität der Welt und der Kultur in ihr beschreibt.«¹⁴

Der Seismograph des 21. Jahrhunderts würde wohl Erschütterungen einer Wehmut messen, die sich, anfangs kaum bemerkt, inzwischen nicht mehr ignorieren lassen: Selbst wenn wir wollten, könnten wir uns nicht verlieren. Uns bleibt einzig die eigene Unerreichbarkeit (im Sinne von nicht erreichbar sein) und die Unreproduzierbarkeit der Fantasie, die nicht auf Karten zu finden ist. Hat uns denn all die Akribie der Entzauberung mehr Sicherheit beschert? Hat sie nicht die Entmündigung gefördert und den Verlust angeborener Instinkte? Menschen fahren in Baustellen oder Sackgassen weil sie sich blindlings auf ihr Navi verlassen. Je mehr wir von Karten umgeben sind, desto mehr lassen wir die kognitive Karte verblassen. Wir lernen nichts über Wege, können sie uns nicht einprägen und verlieren umso mehr Selbstvertrauen und Eigenständigkeit.

»Über jene Reisenden, die ohne Karten oder Führer ihren Weg finden,

bricht bei jeder unerwarteten Änderung von Plänen eine Welle der Heiterkeit herein. Diese Heiterkeit ist keine Hure, die sich mit Geld kaufen lässt, und auch keine Schönheit aus der Nachbarschaft, um die man werben kann. Sie (wir wollen dabei bleiben, dieses Gefühl als weiblich zu personifizieren) ist eine ungestüme und see-äugige Wassernymphe, die Lieblingstochter des Abenteurers, die Schwester der Gefahr, und es ist ihre seltene und stets flüchtige Umarmung, es ist der vorübergehende Druck, den sie auf die Membrane der Ekstase ausübt, was viele Männer veranlasst, von zu Hause wegzugehen.«¹⁵

1 Herman Melville. 1956. S. 33 2 Kevin Lynch In: Roger M. Downs und David Stea. 1982. S. 22 3 vgl. Roger M. Downs und David Stea. 1982. S. 22ff 4 vgl. ebd. S. 81 5 Wege nach Wilsnack 6 Jakobus-Gesellschaft Berlin-Brandenburg 7 Claude Lévi-Strauss. 1978. S. 337 8 Rainald Grebe »Brandenburglied«

9 vgl. Bruce Chatwin. 2006 10 Dietmar Kamper. 1988. S. 21f 11 Sylvain Tesson. 2013. S. 63 12 Lucius Burckhardt. 1980. S. 276f 13 »What else can travel provide if youʼve already seen what the Himalayas Look like on Google?« Nelson NG, Gründer »Lost Magazine« 14 Wolfgang Scheppe und Thomas Steinfeld (Hg.) 2012. S. 17 15 Tom Robbins. 2007. S. 45

„Reisekultur ist auch Lebenskultur. (…) Wo jeder Zentimeter der Welt bereits vermessen ist, können wir uns in andere Dimensionen vorwagen.“, meint die Autorin. Wer Interesse hat, diesen ungewöhnlichen Reiseführer selbst in den Händen zu halten oder in Brandenburg mal pilgern möchte, sollte jetzt noch schnell auf Startnext vorbestellen. Susanne Laser finanziert dort die erste Auflage ihres Buches und bietet außerdem passende Dankeschöns an – wie das Postkartenset „kein WhatsApp“ oder den melancholischen Wandkalender „keine Zeit“.