Pageturner – November 2023: Angepisst vom Insta-Glitter, innere Emanzipation, keine TränendrüseLiteratur von Lisa Krusche, Elizabeth Strout und Leila Mottley

2.11.2023 • Kultur – Text: Frank Eckert, Montage: Susann Massute

Reden und lesen wir über Beziehungen. Lisa Krusche hört in „Unsere anarchistischen Herzen“ zwei Teenagern zu, die mit ihren vorbestimmten Umgebungen kämpfen. Warum das ein pointierter Gegenentwurf zum Kosmos von Leif Randt ist? Weiterlesen. Vom Normcore der deutschen Republik, wechseln wir mit Elizabeth Strout in die Covid-verseuchte Idylle der US-amerikanischen Westküste in Maine. Hier zerbricht eine Beziehung, die schon längst zerbrochen war. Mit Brüchen kennt sich auch die junge Autorin Leila Mottley aus. Ihr Blick auf die kaputte Seite des kalifornischen Oaklands und deren Einwohner:innen ist ein Fingerzeig nicht nur über die US-amerikanische Gesellschaft, sondern vor allem zu einer neuen Generation von Autor:innen. Wie immer gelesen und analysiert vom Pageturner Frank Eckert.

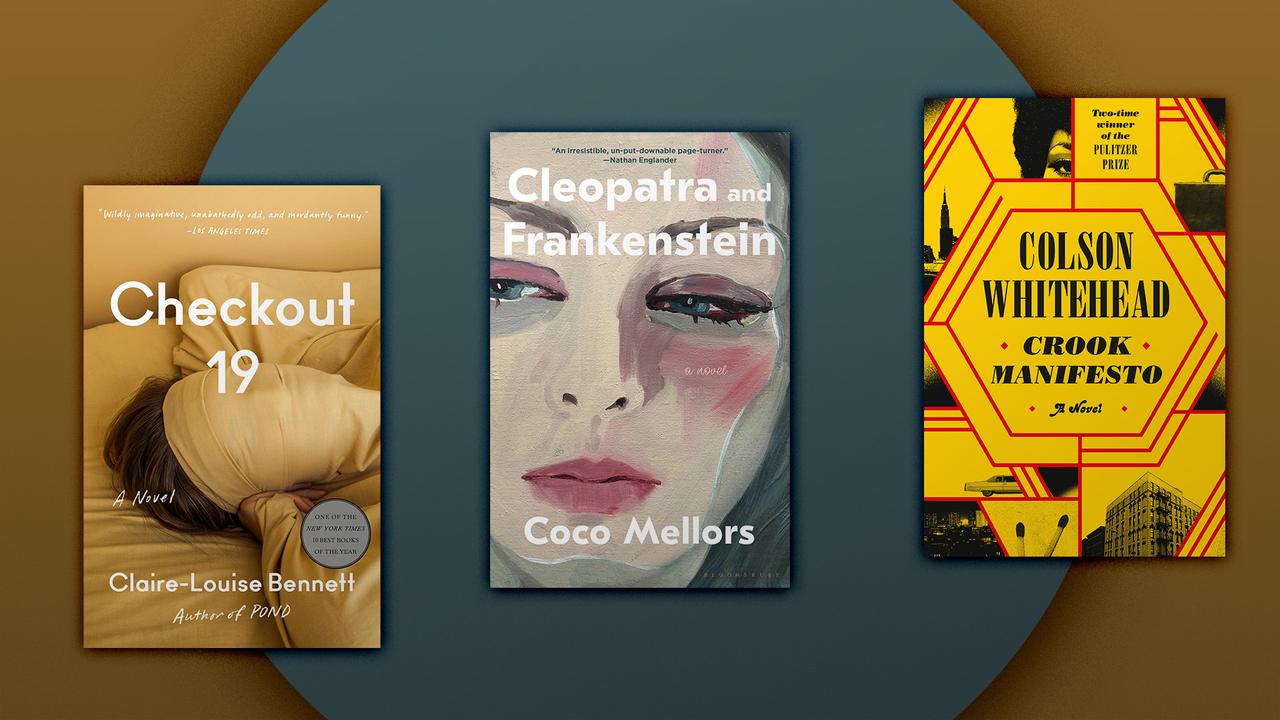

Unsere anarchistischen Herzen (Affiliate-Link)

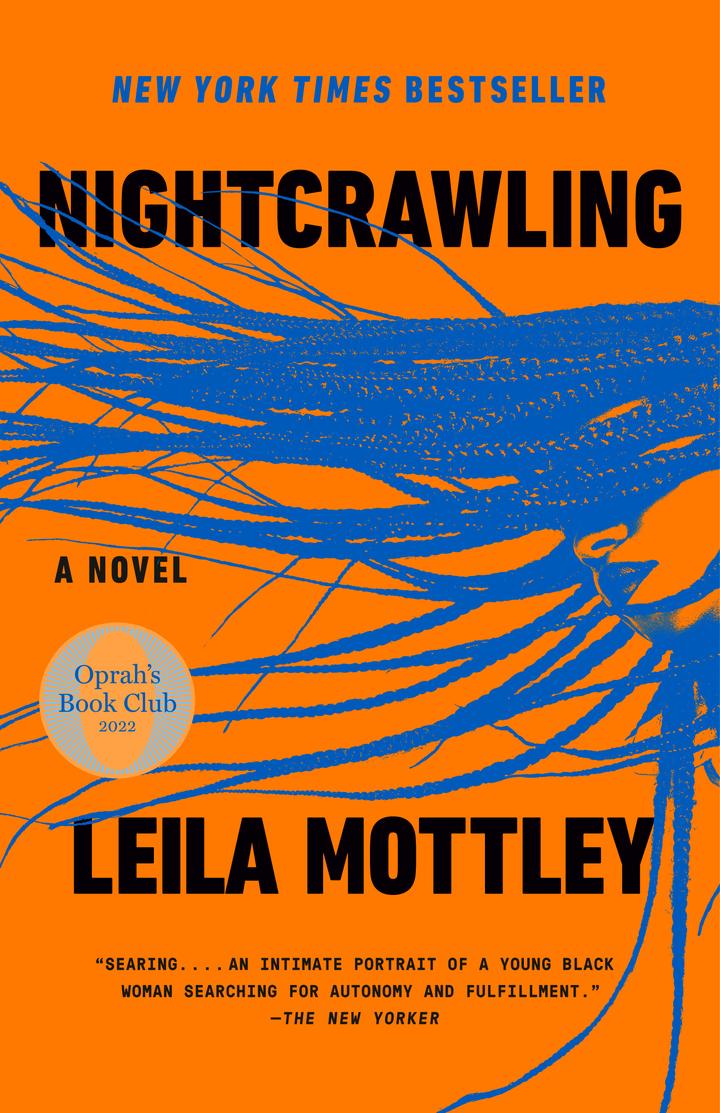

Lisa Krusche – Unsere anarchistischen Herzen (S. Fischer, 2021)

Zwei Teenager erzählen aus ihrem milde verkorksten Leben von Weltschmerz und beschädigtem Familienidyll. Da ist einmal Gwen, die an ihrer Wohlstandsverwahrlosung eher laut als leise verzweifelt und sich an der emotionalen Kälte und Gleichgültigkeit der sehr neureichen Eltern aufreibt. Sie rebelliert mit selbstdestruktiven und wirkungslosen Aktionen: Haare kurz schneiden und blau färben, Tinder-Dates beklauen und das Geld spenden oder sich an per App arrangierten Prügel-Dates mit Hooligans beteiligen, um einem „cool/süßen“ Antifa-Macker nahe zu sein. Trotz allfälliger antikapitalistischer Sprüche bleibt ihr Widerstand unpolitisch und individuell, hat mehr mit ihrer eigenen Unfähigkeit zu tun, sich von den Eltern (und ihrem Geld) zu emanzipieren, als mit größeren sozialgesellschaftlichen Realitäten.

Dann ist da Charles, bei der die Eltern die antikapitalistischen Sprüche klopfen. Sie haben die Tochter gegen massiven Widerstand aus Berlin in eine Dorfidylle in der Nähe von Hildesheim verpflanzt, in so etwas wie die letzte Schwundstufe einer Hippie-Kommune – für Bessergestellte allerdings. Ein riesiger ehemaliger Bauernhof mit eigenem Koch, pittoresk vermüllten Ateliers, großen Wiesen und Waldstück, Zugang zum Fluss und eigenem Pony. Die jederzeit zur Schau gestellte Verachtung der Eltern für alles Materielle und vor allem für die kleinbürgerlichen Lebensentwürfe der Dorfbewohner kann nicht mal annähernd darüber hinwegtäuschen, dass die Eltern einfach privilegierte Egomanen sind, die sich nie ernsthaft für ihre Kinder interessiert haben (umso mehr aber für ihre Selbstverwirklichung). Weswegen Charles zum Ersatzelternteil für ihren Bruder wurde und lieber mit dem Pony und Stofftieren spricht als mit den Eltern.

Aus den tristen Endlosschleifen von Wut und Verachtung, Mitleid und Selbstmitleid, Zerstörungs- und Selbstzerstörungs-Impulsen können die beiden Protagonistinnen nicht aussteigen, weder sich selbst noch die jeweilige Familie retten. Allerdings bleibt auch diese Misere weitgehend harmlos und folgenlos. Ein möglicher Ausweg deutet sich an, wenn sich die Heldinnen erstmals treffen, bis dahin sind schon fast 300 Seiten vergangen. Der utopische Ort des Rückzugs, der einzige Ort der eine gewisse Normalität im Normcore-Terror bietet, ist ein Kiosk, in dem der lässige Sinan aushilft, der ansonsten Philosophiestudent ist (was auch sonst).

Viel passiert also nicht, wenig mehr wird angedeutet. So ist der Roman weder Coming-of-Age noch Familiendrama. Die Sprache dagegen ist andeutungsreich, wissend, belesen, alt, älter zumindest als die Teenager. Alles passiert in kunstvoll ausgearbeiteter Symmetrie. Zudem noch einer Ästhetik folgend, die oft wie ein literarisches Äquivalent zu Seapunk daherkommt, diesem kurzlebigen Nullerjahre-Trend zwischen Steampunk und Vaporwave, überpudert mit Insta-Glitter in Ozeanhimmelhellblau und Tiefseedunkelblau. Es wird Innerlichkeit mit Oberfläche gleichgesetzt, in Befindlichkeiten getaucht und gleichzeitig doch emotionale Tiefe behauptet. Es ist ein Roman, der seine Kunst und sein Künstlichsein immer klar ausstellt. Im Gegensatz zu Leif Randt, der ähnliche Stilmittel in seinen Romanen anwendet, sind Lisa Krusches Figuren allerdings nicht immer mit allem OK, nicht immer supigut drauf und easy. Permanentes Angepisstsein ist doch schon was. Irgendwie.

Lucy by the Sea (Affiliate-Link) | Am Meer (Affiliate-Link – Vorbestellung)

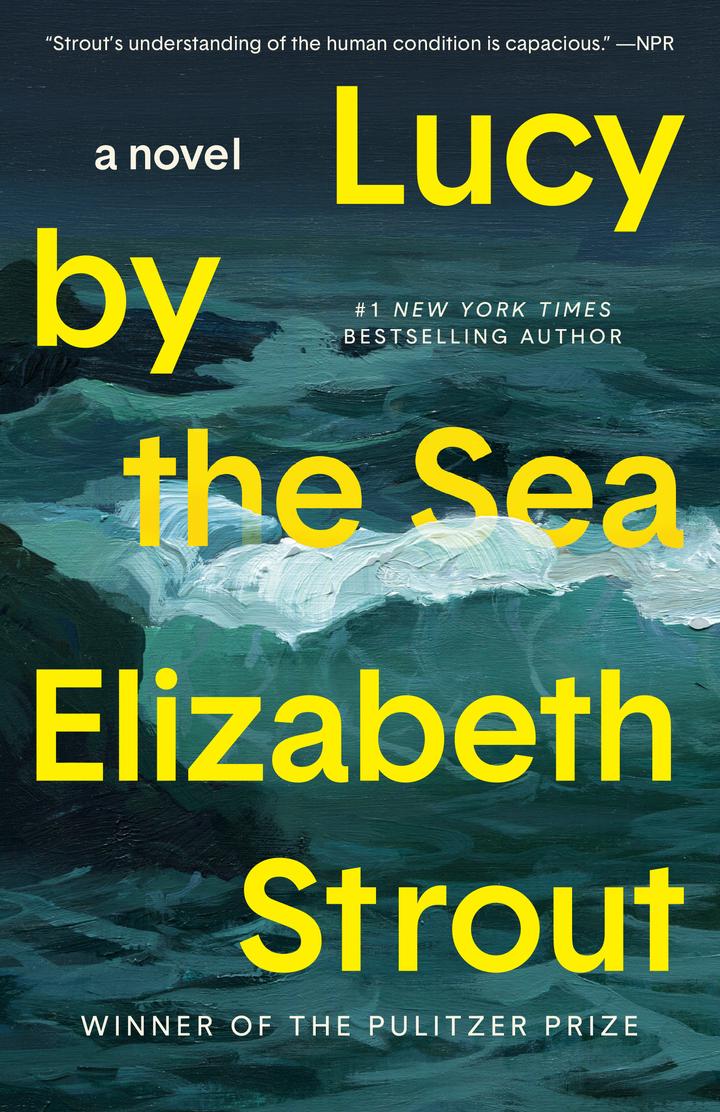

Elizabeth Strout – Lucy by the Sea (Viking, 2022)

Dass eine fiktionale Pandemie-Aufarbeitung von Elizabeth Strout kommen könnte, noch dazu eine, die sich in die Reihe ihrer „Amagash“-Romane einfügt, damit hatte ich definitiv nicht gerechnet. Damit, dass dieses Unterfangen in einen der besten, womöglich den besten Covid-Roman bislang münden würde, schon eher. Waren Strouts Texte doch immer schon leise Reflexionen über das Erwachsensein und das Älterwerden. Für Strouts Erzählerin Lucy Barton ging es nach „Oh William!“ – an den „Lucy by the Sea“ nahtlos anschließt – um eine emotionale und freundschaftliche Wiederannäherung an ihren ersten Ehemann, einen sehr kühl-rationalen, emotional eher unterentwickelten (aber fremdgehenden) Naturwissenschaftler. Darum, der nach jeweils weiteren gescheiterten oder vom Tod zerrissenen Ehen und tendenziell entfremdeten Kindern aufkommenden Einsamkeit etwas entgegenzusetzen. Als mögliche Freundschaft nach der Liebe.

Denn das Patchwork-Familienleben und nicht wenige der Charakterzüge der beiden Hauptfiguren sind immer noch von ihrer jeweiligen Herkunft geprägt, von verdrängten Beschädigungen aus familiärer Armut und Vernachlässigung – sogar (oder gerade) weil diese schon 50 Jahre zurückliegt. Die Pandemie drängt nun beide aus ihren komfortablen Schriftstellerinnen- bzw. Professorenleben in New York in das kleinstädtische Maine. Das hastige Arrangement in einem dieser touristenidyllischen Holzhäuser an der Atlantikküste, das über den Ehemann einer ehemaligen Affäre Williams möglich war, verstetigt sich dann unvermittelt, als Covid nach zwei Wochen noch nicht vorüber ist und Unausgesprochenes langsam hochkocht. Und alle Beteiligten lernen etwas über ihre Gefühle (für einander, für sich selbst, für das Leben und die Welt). Strout erzählt diese behutsame innere Emanzipation auf denkbar unspektakuläre Weise. Wesentliches passiert in den Pausen, zwischen den Worten, nach den Gedanken. Vielleicht ist es ja immer ein Verlust, der einen etwas lehrt über das Leben?

Nightcrawling (Affiliate-Link) | Nachtschwärmerin (Affiliate-Link)

Leila Mottley – Nightcrawling (Alfred A. Knopf, 2022)

Harscher Sozialrealismus und eine intensive konzentrierte Sprache, die weder vor Pathos noch vor poetischer Aufladung scheut. Keine leichte Mischung, die sich das Debüt „Nightcrawling“ der gerade mal 19-jährigen Leila Mottley aus Oakland, Kalifornien da ausgesucht hat. Den immensen Instanterfolg des Romans erklärt es nicht. Ebenso wenig wie die immens ambitionierte (aber fast immer stimmige) Mischung von Coming-Of-Age-, Gerichts- und Sozialdrama. Gentrifizierung, Sexarbeit, Polizeigewalt, HipHop, ein Coming-Out, abwesende Väter, alleinerziehende Mütter und das US-Amerikanische Justiz- und Gefängnissystem kommen ebenso vor. Ganz schön viel, aber es funktioniert.

Vielleicht, weil Mottley zwar die schäbigeren Teile Oaklands aus eigener Anschauung kennt, aber doch klug genug ist, nicht von sich zu erzählen, sondern eine echte Geschichte erfindet. Und weil sie das denkbar unsentimental tut, weder Unterschichtsromantik noch eine Melodramatik des Opfers als Stilmittel nutzt. Eine hyperrealistische Erzählweise, die an die besten Episoden von „The Wire“ erinnert, aber mit dem von der anderen Seite, von den Hustlern, Kleindealern und Sexarbeiter:innen – darin aber in aller Härte des gezeigten Elends auf eine poetischer sehr wohlkonstruierte Sprache besteht. Also bewegend, ohne forciert tränendrückend zu sein. Ein erstaunliches und großartiges Debüt – vor allem im grausigen Eingedenken dessen, was man in dem Alter (Mottley hat „Nightcrawling“ mit siebzehn geschrieben) selbst so fabriziert hat.