Pageturner: Literatur im Oktober 2019Kristin Höller, Ocean Vuong und Chrizzi Heinen

1.10.2019 • Kultur – Text: Frank Eckert, Montage: Susann Massute

Wer schreibt, der bleibt. Das gilt vor allem dann, wenn das Geschriebene auch gelesen, bewertet und eingeordnet wird. In seiner Kolumne macht Frank Eckert genau das: Er ist unser Pageturner. Das können dringliche Analysen zum Zeitgeschehen sein, aber auch belletristische Entdeckungen – relevant sind die Bücher immer. Für den Oktober empfiehlt Eckert zunächst den Debütroman von Kristin Höller, in dem Menschen aus dem kleinstädtischen Millieu nach einer Zeit in der Metropole genau dorthin zurückkehren: eine präzise Analyse der Generation Y, geprägt von einem umfassenden Verständnis dieser Nichtorte der Republik. Aus der deutschen Provinz wechseln wir mit Ocean Voung dann in die US-amerikanische. Dort schreibt „Little Dog“ Briefe an seine Mutter, um ihr sein Leben zu erklären als schwuler Mann mit vietnamesischen Wurzeln mitten im Nirgendwo der Staaten. Und schließlich nimmt uns Chrizzi Heinen mit in den Gentrifizierungs-Dschungel Berlins, wo in einer Wohnung ein Schwarzes Loch eingemauert wird. Das verändert nicht nur das Leben der Protagonistin, die einen Techno-Club managt.

Schöner als Überall (Affiliate-Link)

Kristin Höller – Schöner als überall (Suhrkamp)

Die mehr oder minder freiwillige Heimkehr in die Provinz, der mehr oder minder schmerzhafte Abfindungsprozess mit der eigenen Herkunft und dem Ende der Jugend: Das scheint mir eines der Themen, wenn nicht sogar das Thema der zeitgenössischen Literatur der Unter-Vierzigjährigen zu sein. (Die zahllosen Bücher über „Spurensuchen“ in den Opfer- oder Nazibiografien der Großeltern möchte ich hier einmal großzügig ausblenden.) Unter dieser Prämisse ist das Debüt der 1996 geborenen Kristin Höller jedenfalls zeitgeistig bis zum Anschlag. Und daran ist nichts falsch. Denn irgendwo im kleinstädtischen Speckgürtel der Peripherie, in den „Zwischengegenden“, die weder Stadt noch Land sind, wo es keine metropolitane Infrastruktur gibt, aber ebensowenig dörfliche Nähe, liegt wohl die von der deutschen Politik und vom deutschen Feuilleton so verzweifelt gesuchte „Mitte“. Zumindest kommt meiner Erfahrung nach die Mehrheit der urbanen Kulturschaffenden von heute aus genau solchen wohlhabend-wohlbehüteten, aber geistig und charakterlich wenig anregenden Zusammenhängen. Ein gesteigertes Interesse an diesen ist also mehr als legitim.

Die beiden Protagonisten von „Schöner als Überall“ kehren an einen solchen Ort nirgendwo zwischen Koblenz und Köln zurück. Wo es Doppelhaushälftensiedlungen und Spielstraßen mit Wendehämmern gibt, eine 24h-Tanke und eine Kiesgrube, in der sich Jugendliche treffen zum Sonnenbaden, Küssen und Biertrinken. Ein Ort, aus dem der Erzähler der Geschichte einer kleinbürgerlichen Durchschnittsjugend und einer undramatisch, aber doch nicht schmerzfrei geendeten Jugendliebe nach München entflohen ist, wo er halbherzig studiert. Zusammen mit seinem charismatischen und deutlich wohlhabenderen Verhältnissen entstammenden besten Freund, der in München als leidlich erfolgreicher Nachwuchsschauspieler reüssierte. Die Gründe für die Rückkehr, und ihre Dauer und Ernsthaftigkeit, sind für die beiden deutlich verschieden, was einen subtilen Keil zwischen ihre Freundschaft treibt. Zudem ist die große Liebe des Erzählers, die aus deutlich prekäreren Verhältnissen kommt und das Leben in der Siedlung wesentlich kritischer sieht, ebenfalls vor kurzem zurückgekehrt – allerdings nicht gerade freiwillig. Wie sich die Gründe für das Weggehen und Dableiben geändert haben ohne den Zwang zu haben ernsthaft erwachsen werden zu müssen: Davon erzählt diese Geschichte, deren durchaus dem Klischee der verwöhnten, unpolitischen und selbstverliebten Gen-Y entsprechenden Protagonisten ordentlich nerven können, aber eben auch wunderbar präzise und lebensnah charakterisiert sind. Und es gibt ja noch die tolle Ex-Freundin, die wesentlich mehr von der Welt gesehen und verstanden hat als die beiden Protagonisten, trotz und gerade weil sie viel weniger weit kam als diese.

Im vielleicht schönsten deutschsprachigen Song der Neunziger Jahre erzählt Bernd Begemann von dem Geruch solcher Siedlungen nach Bratkartoffeln, frisch ausgepackten Möbeln und enttäuschten Hoffnungen. „Dort will ich heute Nacht sein, an den geheimen Orten, wo sich Liebende treffen und wo sie sich viel zuviel versprechen. In den stillen Küchen, in den lauten Fabriken, in den unbeobachteten Augenblicken, dort will ich sein. Denn ich will dieses Land verstehen“. Kristin Höllers Roman sieht, benennt und versteht dieses Land, diese Orte, diese Augenblicke auf intimste Weise.

On Earth we’re Briefly Gorgeous (Affiliate-Link) | Auf Erden sind wir kurz grandios (Affiliate-Link)

Ocean Vuong – On Earth We’re Briefly Gorgeous (Jonathan Cape)

Das Prosadebüt des 30-jährigen Bostoner Literaturprofessors und Lyrikers Ocean Vuong dürfte eines der meist gehypten Bücher des Jahres sein. Zumindest im „High Brow“-Feuilleton. Aber er fängt ja auch schon mal gut an. Ein ziemlich enigmatisches Zitat von Joan Didion (für mich quasi schon die halbe Miete) und ein sehr schönes über Literatur als Wohnort von der queeren taiwanesischen Avantgardistin Qiv Miaojin. Was folgt, sind Briefe eines amerikanischen Sohnes an seine vietnamesische Mutter, die diese Briefe als funktionale Analphabetin nicht lesen wird. Es sind Briefe, in denen der Erzähler „Little Dog“ versucht, sein Leben der Mutter zu erklären und gleichzeitig das Verhalten seiner Mutter ihm gegenüber.

Dazu geht er bis zum Vietnamkrieg, zum Leben der Großmutter zurück. Warum er als Kind schon anders war als die anderen Jungs, was es bedeutet, als „gelber“ Flüchtlingsspross im ländlichen USA auch noch schwul zu sein und nicht mal von der eigenen Mutter akzeptiert zu werden. Er erzählt auch vom Trailerpark-Prekariat, von traumatisierten Ex-Soldaten, Opioid-Junkies und von den neuesten Migranten, die unter noch mieseren Bedingungen leben als die, die schon länger da sind. Das erinnert an Edouard Louis' brillante Meta-Autobiografien, spielt aber in einer anderen Tonlage. Wo Louis nüchtern, knapp und kunstvoll ungekünstelt schreibt, arbeitet Voung assoziativ, fragmentarisch, lyrisch, teilweise fast schon zu „poetisch“ obskur. Trost und Lebensmittelpunkt findet Little Dog jedenfalls in Literatur (von Simone Weill, Albert Camus, Walt Whitman), Literaturtheorie (Roland Barthes), in der bodenständigen Weisheit seiner sterbenden Großmutter und in seiner ruppig erwachenden Sexualität – gegen alle Widerstände in der Familie und den Bewohnern der kleinstädtischen Flachland-USA, in der Dog und Mutter versuchen klarzukommen.

Es geht also um die Aporien der Identität. Vuong arbeitet diese ebenso gekonnt auf wie Louis, nur viel melancholischer, mit nach innen gerichteter Trauer statt mit Wut und Emphase. Wie bei Louis liegt inmitten der Brutalität und Verwahrlosung große Schönheit und Würde, verborgen in Sprache. Louis' leidenschaftliche Klarheit liegt mir wohl etwas näher, aber Vuongs ebenfalls nur leicht fiktionalisierte Autobiografie erzählt nicht weniger wunderbar von einem Erwachsenwerden am Rande des gesellschaftlichen Mainstream, das dabei doch völlig normal ist – und als literarische Fiktion verstanden dann eben ganz besonders.

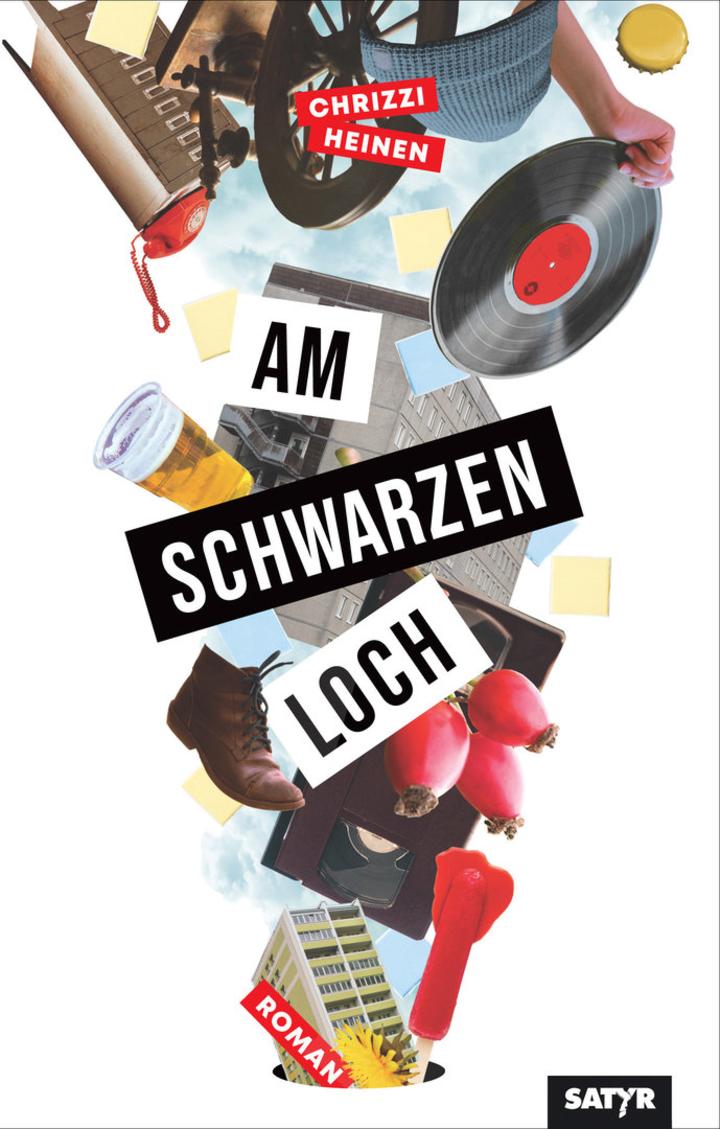

Am schwarzen Loch (Affiliate-Link)

Chrizzi Heinen – Am schwarzen Loch (Satyr Verlag)

Chrizzi Heinen erzählt in ihrem Debüt die Geschichte der Berliner Innenstadtgentrifizierung mit Aberwitz und Schnauze. Die abgebrochene Physikstudentin Hildi, die mit ihren beziehungsliquiden Freunden einen Tresor/Pudel-artigen, kurzzeitig international Berghain-berühmt gewesenen Techno- und Experimentalmusik-Club namens „Das Loch“ im Kollektiv betreibt, ansonsten selbstironische Kunst macht und ziemlich gemütlich und ambitionsarm vor sich hin lebt, erbt von einem Schweizer Verwandten ein Schwarzes Loch. Die physikalische Singularität wird in ihr Bad verbaut und zugemauert.

Damit ist Hildi gezwungen, liebgewonnene Gewohnheiten (nachts ins Hallenbad Schwimmen gehen, Fahrradfahren) und ihren Lebensstil zu ändern, bei Freunden zu übernachten und sich eine neue Wohnung zu suchen, da sich das Schwarze Loch als gnadenloser Staubfänger herausstellt und auf ziemlich eigenwillige Weise die Raumzeit der näheren Umgebung beugt. Diese eher unkomfortablen Umstände ergeben tatsächlich eine ziemlich witzige und von einem scharfen, aber liebevollen Blick auf die verschwindende Berliner Subkultur-Boheme und ihre feinen Unterschiede geprägte Erzählung. Oder andersherum: „Wenn der DJ hauptberuflich Stadtplaner ist, dann ist die Stadt am Ende“.

Nicht alle Pointen sitzen so treffsicher, nicht alle Typisierungen sind frei von Klischees, doch insgesamt macht diese Electro-punkige, mitunter leicht melancholische Späthipster-Farce doch richtig Laune. Vor allem weil Heinen immer wieder sehr wahre Sätze, fein beobachtete Szenen und kleine Spitzen über die elektronische Musikavantgarde der Stadt einstreut, ist „Am schwarzen Loch“ nicht zu einem unbräsigeren „Herr Lehmann“ geworden, sondern zu einer fantastischen wie lebensnah derben Variation des trocken kalten Gentrifizierungs-Sozialrealismus von Anke Stelling. Der magische Realismus, prekärer Kiezkosmopolitanismus und absurder Humor in Berliner Restbrachen machen das Buch zu einer ziemlich guten literarischen Mischung.