Pageturner – Literatur im November 2021Shida Bazyar, Nina Bußmann, Cemile Sahin

1.11.2021 • Kultur – Text: Frank Eckert, Montage: Susann Massute

Wer schreibt, der bleibt. Vor allem dann, wenn das Geschriebene auch gelesen, bewertet und eingeordnet wird. In seiner Kolumne macht Frank Eckert genau das: Er ist der Pageturner und versorgt uns jeden Monat mit Reviews seiner literarischen Fundstücke. Das können dringliche Analysen zum Zeitgeschehen sein, aber auch belletristische Entdeckungen – relevant sind die Bücher immer. Shida Bazyar stellt fehlbare Heldinnen in den Mittelpunkt ihrer lauten Gesellschaftsanalyse „Drei Kameradinnen“. Nina Bußmann rollt in „Dickicht“ vor dem Hintergrund eines drogeninduzierten Unfalls das Leben junger Menschen auf Land vor uns aus. Und Cemile Sahin zeichnet in „Alle Hunde sterben“ einen autoritären Staat, der uns nur allzu bekannt vorkommt.

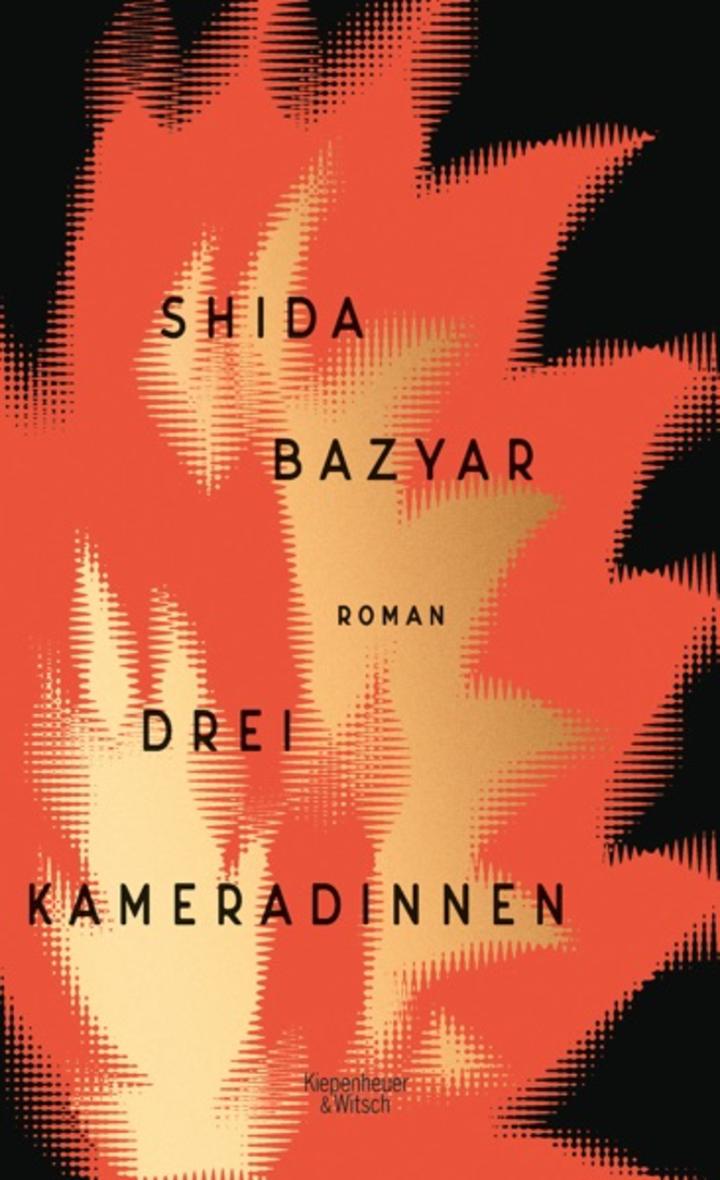

Drei Kameradinnen (Affiliate-Link)

Shida Bazyar – Drei Kameradinnen (Kiepenheuer & Witsch)

Wenn das Angepisstsein von den Umständen zu viel wird, wenn der Mist überläuft und man in der Verachtung, im Verächtlich machen genauso unterkomplex agiert wie die Manspreader-Idioten in der U-Bahn, wie die Rechten im Fernsehen und im Internet, wie die linken weißen Besserwisser, wie die priviligierten weißen Bessergestellten, die schon immer mit allem OK gehen, weil sie es können, wenn man dann aber trotz allem doch irgendwie besser, klüger und weniger selbstgerecht sein will als die – dann sind wir mitten im Mindset der „Drei Kameradinnen“ von Shida Bazyar angekommen.

Kasih, die erzählende der drei Protagonistinnen, studierte Soziologin, Jobcenter-Kundin und selbstermächtigte angehende Literatin, erzählt als reichlich unzuverlässige Chronistin der Zeit des beginnenden NSU-Prozesses, ihre soziologische Grundierung und Ausbildung zum Beobachten und Analysieren dabei gerne mal aktiv vergessend, wie es sich anfühlt, nicht so weiß, nicht so deutsch zu sein. Oder wie sie klarstellt: ein identitäres Konstrukt zu sein, das „wir“ ablehnen, aber gerne mal benutzen, um uns über ebenjene deutsch agierenden lustig zu machen oder die zu beleidigen.

Die weiteren beiden Hauptfiguren sind archetypisch gesetzte Stereotype des Nicht-so-Deutschen. Da ist Hani, eher bieder und angepasst, auf Ausgleich und Integration bedacht (und deswegen in Job und Leben permanent unterbuttert wird) und auf der anderen Seite Saya: wütend, kritisch, laut (aber in einem soliden Pädagogen-Job dann doch in einer durchaus komfortablen Position für ihre sich gerne mal radikal gerierenden Ansprachen).

Diese drei ungleichen Freundinnen kommen aus der gleichen Siedlung, aus dem gleichen Unterschichtsleben, dem sie auf unterschiedliche Weise mit unterschiedlichen Strategien (beinahe) entkommen sind. Und sich nun in einer ungemütlichen Position des Dazwischens (zwischen mittellos und wohlhabend, zwischen prekär und priviligiert, zwischen deutsch und von woanders, zwischen radikalem Feminismus und Kackegal-Haltung) wiederfinden, von der aus allerdings easy krasse Ansagen gemacht werden können.

Es ist einfach (zu einfach?) den Text zu mögen, etwa wenn man sich auch nur ein klein bisschen mit der Wut der Protagonistinnen identifizieren kann. Über die Mentalität in deutschen Schulen und Amtsstuben. Über das Entitlement und die nicht eingestandene Überheblichkeit der Bürgerkinder. Mehr noch über die rechten Täter, über die Medien, die eher den Tätern eine Plattform bieten als den Opfern und Betroffenen. Mit dem Schmäh, der sich über all diejenigen ergießt, die irgendwie dazugehören, irgendein uneingestandenes Privileg ihr eigen nennen, oder die einfach nur Arschlöcher sind. Das kann man sehr leicht gut finden. Es ist aber nun noch viel einfacher (und definitiv zu einfach!), den Text und die Protagonistinnen nicht zu mögen, weil sie ähnliche Fehler machen, wie die zahlreichen Gegner, gegen die sie sich stellen. Weil sie immer provokativ, aggressiv und auch mal verkürzend argumentieren. Gerne leicht fies agieren, um sich überhaupt wehren zu können. Weil ihnen oft das ausgleichende, gerechtfertigte und argumentativ ausgewogene Sprechen eventuell nicht zur Verfügung steht (oder weil sie gar nicht wollen, dass es ihnen zur Verfügung steht). Weil sie ihre eigenen Privilegien lieber ironisch checken als überhaupt nicht.

Also ja, die Leute nerven und das Buch nervt, weil es die halbgaren semidurchdachten Anklagen so oft wiederholt und die Versuche sich tendenziell selbstironisch darüber lustig zu machen an der Realität scheitern. Weil die Figuren oft wie Stellvertreter, wie Sprechblasen wirken, die Argumente dann nur angedacht.

Aber, und das ist eben ein riesengroßes superlautes Aber: Genau so funktioniert das Denken in Befindlichkeiten in der echten Welt da draußen. Man kann nervig und auf Krawall aus sein, überfordert und deswegen Abkürzungen, Verkürzungen nehmen, sich in Selbstsabotage gefallen – und doch recht haben. Und doch das richtige sagen und tun. Darum geht es hier. Und darum liebe ich dieses Buch und seine fehlbaren Heldinnen.

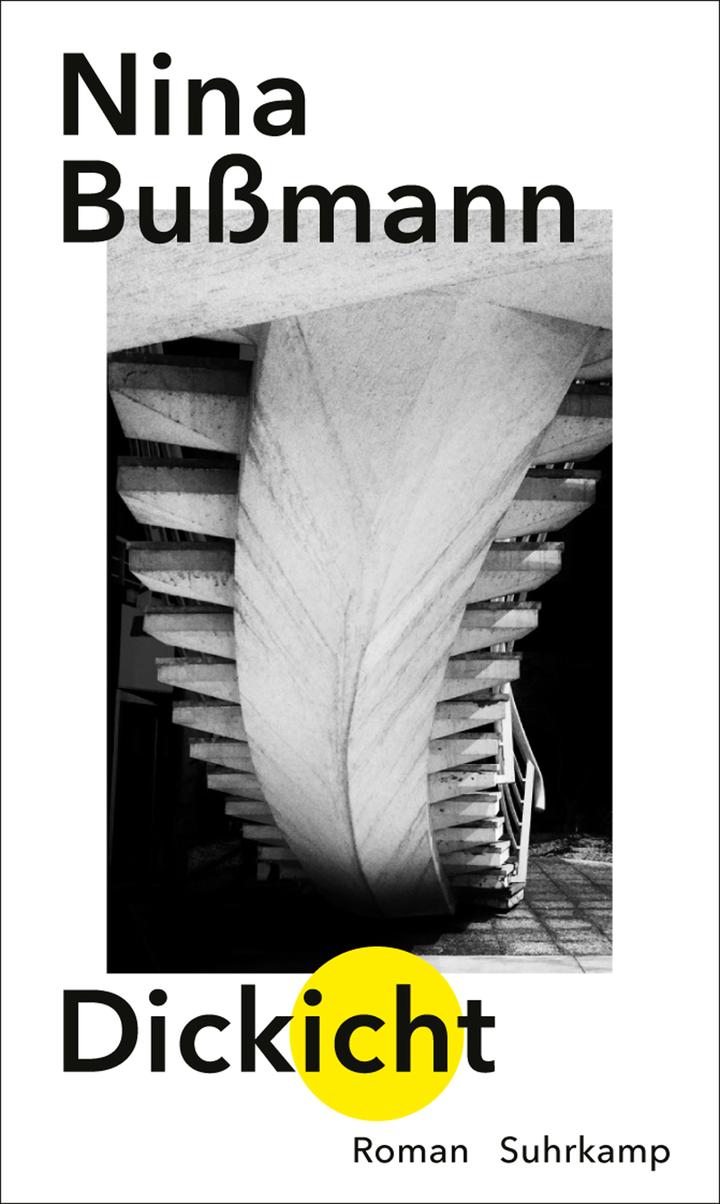

Dickicht (Affiliate-Link)

Nina Bußmann – Dickicht (Suhrkamp)

Wie hält man es aus ohne Drogen in einer Disco in Traunstein? Diese berechtigte Frage beantwortet Nina Bußmann in ihrem zurückhaltend aus der Distanz beobachtenden und tastend vorläufig wie unsicher erzählenden Roman leider nicht. Obwohl er direkt aus dem Innenleben seiner Protagonist*innen berichtet. Die haben alle mit einem Abhandenkommen der Welt zu kämpfen. Sie tun dies mit Alkohol, mit Aktivismus oder Barmherzigkeit, wohlwissend dass Rausch keine Lösung bietet und übertriebene Hilfsbereitschaft keine Solidarität ist.

Ein Unfall im Vollrausch, der vielleicht kein Unfall war, setzt die Dinge in Bewegung. Zumindest soweit es unter Therapieprofis und Co-Abhängigen möglich ist. Die Verflechtungen dieser Geschichte, falls es überhaupt eine gibt, falls sie überhaupt erzählt wird, zerfasert so unmittelbar in kleinste fein beobachtete Detailaufnahmen in mitunter grandiosen Sätze mit potentiell genialen Gedankensprüngen.

Fühlt es sich so an jung zu sein? Oder nicht mehr so richtig jung, so viel schon zu wissen, zu können, erlebt zu haben und doch nichts auf die Reihe zu kriegen? Es vielleicht nicht mal zu wollen? Sich zu kümmern, ohne eine Ahnung zu haben warum, was man eigentlich selbst, für sich selbst will. Die selbstverlorenen und doch stetig nur um sich selbst kreisenden Menschen dieses Romans machen es schwer sie zu verstehen oder gar zu mögen. Aber wir müssen. Was bleibt uns denn anderes übrig?

Alle Hunde Sterben (Affiliate-Link)

Cemile Sahin – Alle Hunde sterben (Aufbau Verlag)

Welche Sprache verlangt die Erfahrung von Gewalt in literarischer Darstellung? Eine klare, kalte analytische? Eine heiße, vor Wut entbrannte? Eine verschlossene, im Trauma verkapselte hermetische Sprache? Eine chaotische, am Rande der Auflösung von Grammatik und Semantik?

In ihrem zweiten Roman „Alle Hunde sterben“ – wenig mehr als ein Jahr nach dem toll-krassen „Taxi“ erschienen – geht Cemile Sahin dieser Frage auf experimentelle Weise nach. Ihre Versuchsanordnung ist ein Hochhauskomplex, gelegen im Westen eines nicht genannten Lands. Im Osten wird derweil Krieg geführt, Separatismus ist mit Terrorismus gleichgesetzt. Von dort berichten verschiedene Erzähler*innen von ihren körperlichen und psychischen Gewalterfahrungen. Sie haben alle mit Polizeigewalt, Gefängnis, Regimewillkür und Terror zu tun, den ganzen mehr oder weniger niedrigschwelligen Konflikten und Kämpfen (um Freiheit, ums Überleben) im Grenzland im Osten, aber ebenso im Westen, denn die Geheimpolizei ist überall, die Männer mit den Sturmgewehren und Schlagstöcken finden dich immer.

Denunziation und Solidarität unter Gefangenen, Widerstand und Resignation, Trauer, Schmerz und Trauma formen eine Gewaltspirale ohne erkennbaren Ausgang, Anfang oder Ende. Das ergibt locker den finstersten und hoffnungslosesten deutschsprachigen Roman der vergangenen fünf oder zehn Jahre. „GRM“ ist da schon Feelgood-Lektüre dagegen.