Pageturner – Literatur im Februar 2021Cécile Wajsbrot, William M. Brandon III, Douglas Stuart

3.2.2021 • Kultur – Text: Frank Eckert, Montage: Susann Massute

Wer schreibt, der bleibt. Vor allem dann, wenn das Geschriebene auch gelesen, bewertet und eingeordnet wird. In seiner Kolumne macht Frank Eckert genau das: Er ist der Pageturner und versorgt uns jeden Monat mit Reviews seiner literarischen Fundstücke. Das können dringliche Analysen zum Zeitgeschehen sein, aber auch belletristische Entdeckungen – relevant sind die Bücher immer. Für den Februar empfiehlt er Cécile Wajsbrot, William M. Brandon III und Douglas Stuart. Spannt man einen thematischen Bogen über diese drei Romane, fallen die Stichworte Widerstand, Entfremdung und Klarkommen – zwischen Isolation, Aufbegehren dramatischem Elend. Drei packende Werke. Wenn wir sie duch haben, wird es wärmer.

Zerstörung (Affiliate-Link)

Cécile Wajsbrot – Zerstörung (Wallstein)

Eine Literatin, die nicht mehr schreiben darf, stattdessen eine Art Podcast machen muss, eine mündliche Erzählung ihres Lebens in der Isolation. Wobei nicht mal klar ist, ob der „Sound Blog“ jemals über den unmittelbaren Auftraggeber, eine mysteriöse Behörde ähnlich der Stasi, hinaus zugänglich sein wird. So assoziiert die namenlose Erzählerin komplexe, abschweifende und mitunter kryptische, aber immer von der Erfahrung und Erinnerung an Kunst und Literatur satte Texte aus der Einsamkeit ihrer Pariser Stadtwohnung, die sie offenbar nur noch selten verlassen kann (oder darf). Was hier los ist, wird erst sehr langsam klar, ist nie direkt und immer nur zwischen den Zeilen zu lesen (oder besser: in den Pausen zu hören, denn es handelt sich ja um eine „Ton-Chronik“). Etwas – vieles – ist passiert: Klimawandel, Terrorismus, Pandemie, was die Installation eines autoritären, ja totalitären Kontrollsystems alter Schule zur Folge hatte.

Cécile Wajsbrots Buch, in Frankreich gut ein Jahr vor Covid-19 erschienen, exploriert, wie ein Mensch, der in und aus Literatur und Kunst lebte, auf die Situation einer Zwangsisolation, intellektueller und sozialer Einsperrung reagiert. „We tell ourselves stories in order to live“, nannte Joan Didion diesen inneren und äußeren Zustand in einem ganz anderen Zusammenhang – aber passend, wie ich finde. Wajsbrot möchte dem hinzuzufügen – gegen alle Verbote von Wörtern und Gedanken.

Und doch ist es nicht so direkt und trivial. Die Isolation könnte auch die der modernen Technik sein, der „sozialen“ Medien, das Kontrollregime der Algorithmen. In der komplex verschachtelten Form, der indirekten Erzählweise und dem anspielungsreichen kulturbildungsbürgerlichen Ton, den die letztjährige deutsche Buchpreisträgerin Anne Weber ansprechend übersetzt hat, was sicher keine einfache Aufgabe war, ist das Buch auch ein trotziges Auflehnen gegen die Dominanz des Populären, das Diktum der Bestenlisten, die Quantifizierbarkeit von „Content“. Wajsbrots Text behauptet nicht, dass Literatur uns retten kann – ganz im Gegenteil, die Zweifel an allem überwiegen klar –, sondern dass sie eine Methode sein kann mit der Welt klarzukommen, mit ihren Zwängen und Gewalten. Eine tief hoffnungsvolle, vielleicht nostalgische, vielleicht vergebliche Aussage, die den Kern unserer Zeit in der sozialen Isolation doch so genau trifft.

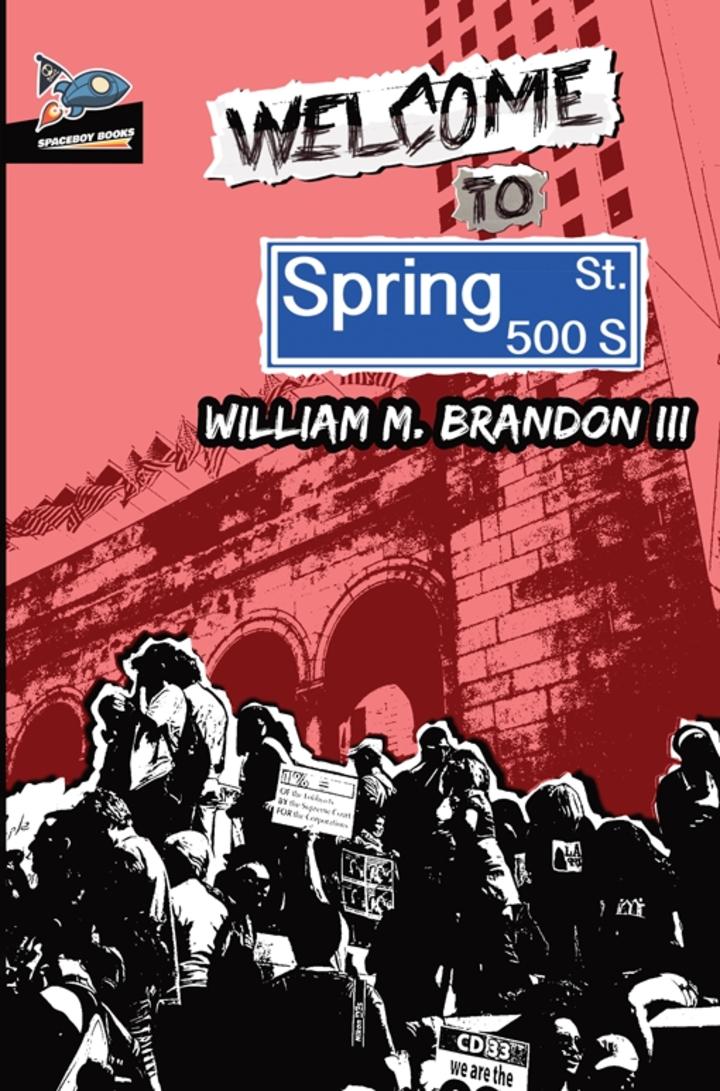

Welcome To Spring Street (Affiliate-Link)

William M. Brandon III – Welcome to Spring Street (Spaceboy Books)

Los Angeles 2013, Hochzeit der Occupy-Proteste. In einer USA allerdings, die ein klein wenig autoritärer, einen Hauch totalitärer und einen Tick ungleicher scheint als die aktuelle – und der Widerstand etwas militanter und radikaler. In der Spring Street 500S, Los Angeles Skid Row, wo sich Obdachlose, Absturzbars, Hausbesetzer*innen und Gentrifizierungsagenten wie Kunstgalerien und Immobilienentwickler einen zähen Kleinkrieg liefern, eskaliert die Situation eher schnell als langsam. Im alternativen L.A. von William Brandon wird Occupy durch massive Repressionen staatlicher Institutionen wie privater Sicherheitsdienste mehr oder minder im Keim erstickt.

Zumindest ist das die Ausgangslage. Vor allem durch die „Revision“ der Staatsbürgerrechte, durch die man Jahre, möglicherweise Jahrzehnte in Internierungslagern am Ende der Welt verschwinden kann, wird eine Ordnung aufrecht erhalten, der zu trotzen den Anarchisten, Sozialisten, Drogensüchtigen, Con-Artists, Kleinkriminellen, Geistern (oder ist es doch eher die CIA, die via Chip-Implatat im Gehirn einflüstert) und schlicht Verrückten der Spring Street mehr oder minder freiwillig zur Lebensaufgabe gemacht wurde. Die verschiedenen Weisen passiven und aktiven Widerstands kulminieren in einer unkoordinierten Aktion, von der nicht mal klar wird, ob sie überhaupt stattgefunden hat oder stattfinden wird. Denn der Plot des Romans explodiert irgendwann wie die Zusammenhänge zwischen den vielen Protagonist*innen. Die Frage wie leben, wie weiter machen angesichts eines unmenschlichen wie übermächtigen Systems, bleibt zwischen allem Chaos bestehen.

Allzu einfache Antworten (Revolution/Aufstand) lässt Brandon nicht gelten, lässt aber Hoffnung auf ein mögliches Außen des repressiven Systems. Als spekulativer L.A.-Noir in einer typischen Melange kaltschnäuzig trockener Kommentare und der angedeuteten Option von warmherziger Solidarität liest sich Brandons Roman wie Bukowski mit Gibson. Oder umgekehrt. Sollte Brandon das Buch – wie im Klappentext angedeutet – tatsächlich schon 2011 in den hoffnungsfrohen ersten Jahren der Obama-Administration geschrieben, aber erst jetzt publiziert haben, kann er sich mindestens eine ordentliche Portion politischer Hellsichtigkeit verschreiben, denn sowohl die Proteste wie die Reaktion darauf sind schon sehr 2020.

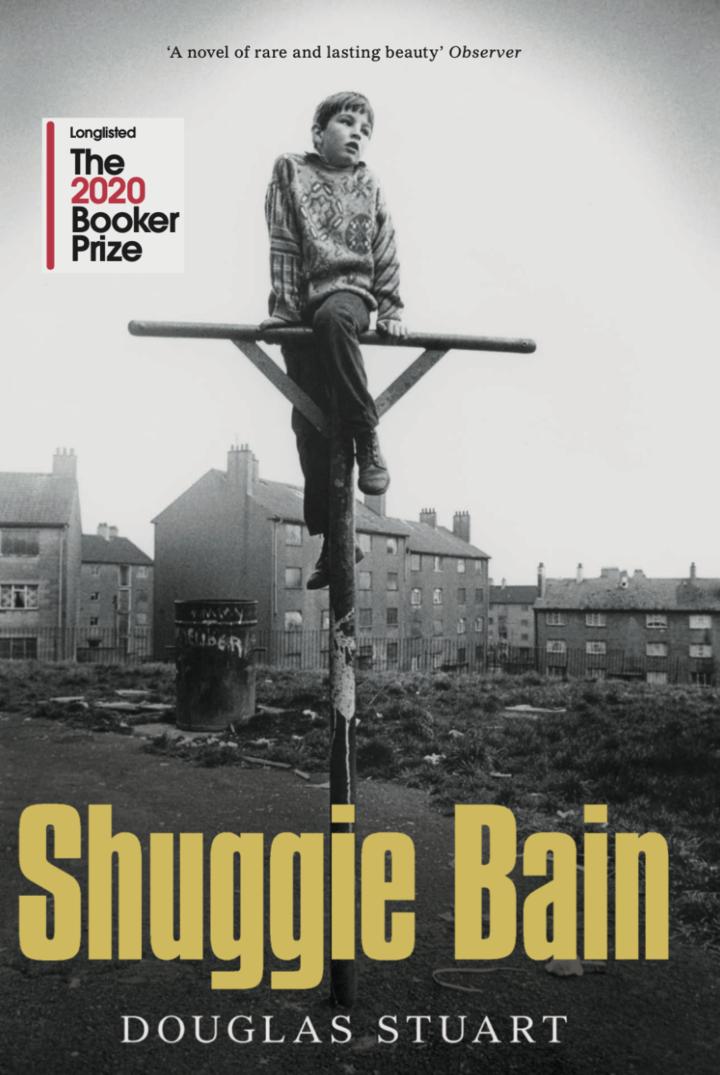

Shuggie Bain (Affiliate-Link)

Douglas Stuart – Shuggie Bain (Picador)

Coming of Age unter drastisch erschwerten Bedingungen: Es sind die Achtziger in einer schottischen Bergwerksstadt, in der die Landschaft so zerstört und wund daliegt wie die von Irn-Bru ruinierten Zähne und das desolate Innenleben der verbliebenen Bewohner. Was an Kumpelstolz noch übrig war, ist von Armut, Arbeitslosigkeit und Margaret Thatchers Politik der Austerity niedergedrückt, Alkohol und Drogen erledigen den Rest. Hugh „Shuggie“ Bain Junior hat es nicht leicht. Der Vater ist ein gewalttätiges Arschloch und irgendwann weg, die Mutter trinkt, und die älteren Geschwister halten es ebenfalls nicht mehr aus und flüchten so weit sie können. So bleibt die Perspektivlosigkeit, die Liebe zur rettungslos gebrochenen Mutter und den ebenso hilflosen Geschwistern, und das nicht mehr weg zu kriegende Gefühl, anders zu sein als die anderen Jungs.

Der Debütroman des in Glasgow geborenen Douglas Stuart, der heute als Modemacher in New York lebt, erzählt vom Aufwachsen Shuggies aus der Perspektive des Teenagers, der nicht loskommt aber loskommen muss vom Familienelend. Von der Mutter, der ehemaligen Vorortschönheit, die an den kleinen und großen Niederlagen, Demütigungen und der allgegenwärtigen Gewalt des Lebens in der Kleinstadt an der Peripherie zerbricht. Was Stuart hier mit offensichtlich viel eigener Erfahrung und noch mehr Empathie erzählt, ist schon extrem finster und hoffnungslos. Sollte es hier jemals so etwas wie Arbeiter-Solidarität gegeben haben, wurden die Reste, die zwischen Armut, Depression, Bigotterie, religiösem Eifer (katholisch oder evangelisch, Celtics oder Rangers) und sexualisierter Gewalt vielleicht noch bestehen konnten, durch die Maßnahmen der Thatcher-Administration restlos beseitigt. Hier gibt es tatsächlich keine Gesellschaft mehr, sondern nur Individuen und Familien – wobei auch die unrettbar kaputt sind.

Wäre da nicht die Liebe zur Mutter, deren verzweifeltes und zweckloses (aber stolzes) Aufbegehren, es bliebe nur Sucht und Depression. Das ist großartig geschrieben und unglaublich deprimierend. Es dauert über zehn Jahre und 400 Seiten, bis Shuggie begreift und akzeptiert, dass er seine Mutter nicht retten kann und dass er nie ein „Normal Boy“ werden wird. Vielleicht ist das schon Hoffnung genug. Das Elend ist vergleichbar intensiv und endlos, dennoch ist „Shuggie Bain“ in so gut wie jeder Hinsicht ein literarische Gegenmodell zu Hanya Yanigaharas „A Little Life“, mit dem es oft verglichen wurde. Denn das Elend hat bei Stuart einen Auslöser, einen Namen (unter anderem den der Premierministerin), und ein spezifisches detailgenau geschildertes Milieu. Es ist nicht melodramatisch, sondern dramatisch.