„Ich habe Spaß daran, stur zu sein“Interview: Robert Henke aka Monolake über seine Laser-Installationen

25.4.2019 • Kultur – Text: Jan-Peter Wulf

Als Musiker muss Robert Henke niemandem mehr etwas beweisen. Seine Pionierarbeit an der Schnittstelle zwischen Club-Kultur und Sound-Forschung ist legendär – Monolake-Platten hallen bis heute nach. Von Beginn an spielte die richtige und passende Darbietung und Präsentation der Musik im Raum eine zentrale Rolle in seiner Arbeit – egal ob quadrophonisch oder visuell. Ohne die kontinuierliche Auseinandersetzung mit dem technisch Möglichen wäre seine Arbeit gar nicht denkbar. In den vergangenen Jahren hat sich Henke vor allem mit seinen Laser-Installationen einen Namen gemacht – aktuell läuft „Cos/Sin“ in Essen, wer zufällig gerade in Peru ist, kann sich in Lima „Fragile Territories“ anschauen. Wie funktioniert sowas überhaupt? Mit welchen Herausforderungen sieht man sich konfrontiert und sind es genau die, die man als Musiker immer wieder braucht, um sich neu zu erfinden? Jan-Peter Wulf hat Robert Henke zum Interview getroffen.

Aktuell läuft in Essen deine Installation „Cos/Sin“. Wie kam es dazu?

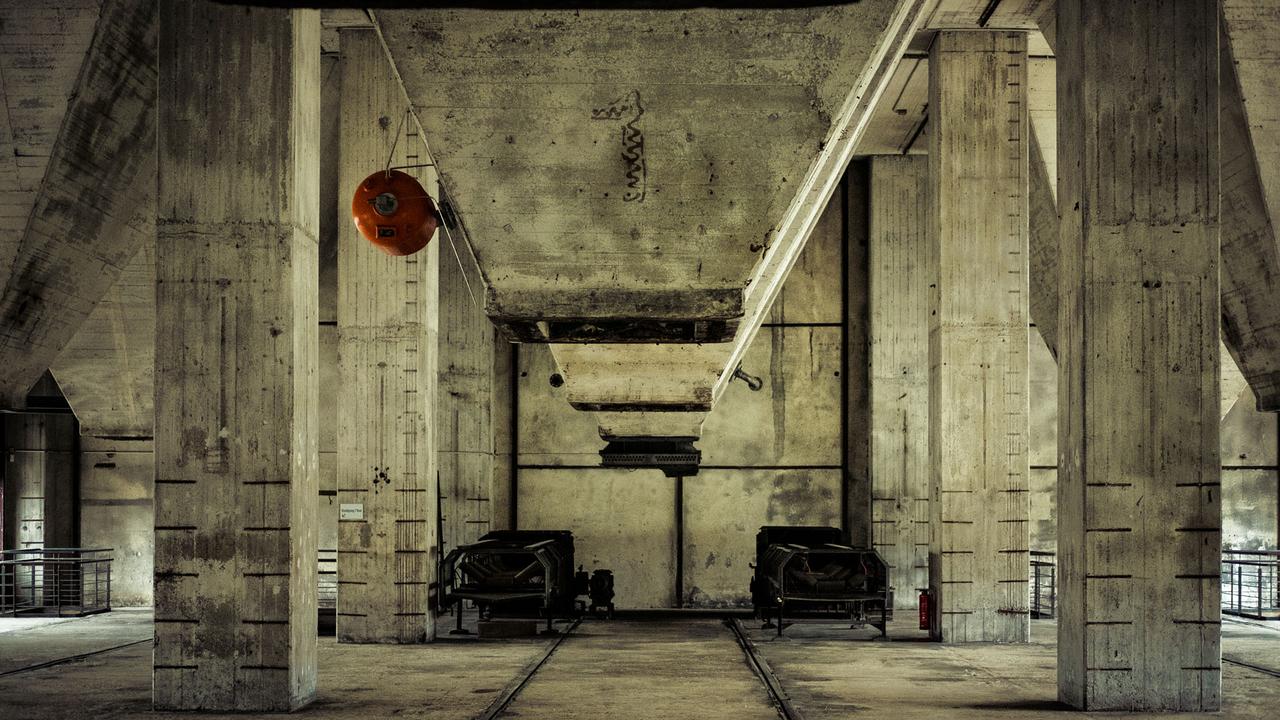

Ich hatte schon 2015 eine Projektanfrage für Zollverein bekommen, von der Musikabteilung der Folkwang-Universität. Ich habe dort ein Konzert gemacht und später eine Installation. In der Mischanlage, in der es diese schönen Trichter gibt. Da habe ich noch mal Licht-Trichter reingemacht. War cool.

Mit „Cos/Sin“ bist du jetzt im Sanaa-Gebäude nebenan, der Neubau erfüllt eher White-Cube-Ansprüche, oder?

Jein. Eigentlich ist das Gebäude zu nix zu gebrauchen (lacht). Die riesigen Fenster mussten wir zumachen. Du kannst dort nirgendwo etwas hinhängen bis auf die Säulen, an denen jetzt die Laser angebracht sind. Wenn sich ein privater Sammler so etwas hinstellt, gut. Aber wenn das der Bürger mitfinanziert im Rahmen eine Universität, dann könnte man meiner Meinung nach darüber diskutieren, ob das nicht eine Verschwendung ist.

Wie gehst du an so einen Ort ran? Nutzt du den „Flaschenhals“, der sich aus solchen Gegebenheiten ergibt, um aus ihm heraus kreativ zu werden?

Klar. Das passiert immer. Beschränkungen sind häufig ein Segen. Sie zwingen dich, darüber nachzudenken, was du willst. Was ist Ornament und kann weg? Insofern fand ich die Arbeit dort sehr befriedigend. Ich habe aus der Perspektive der beiden Säulen auf die Wände geguckt.

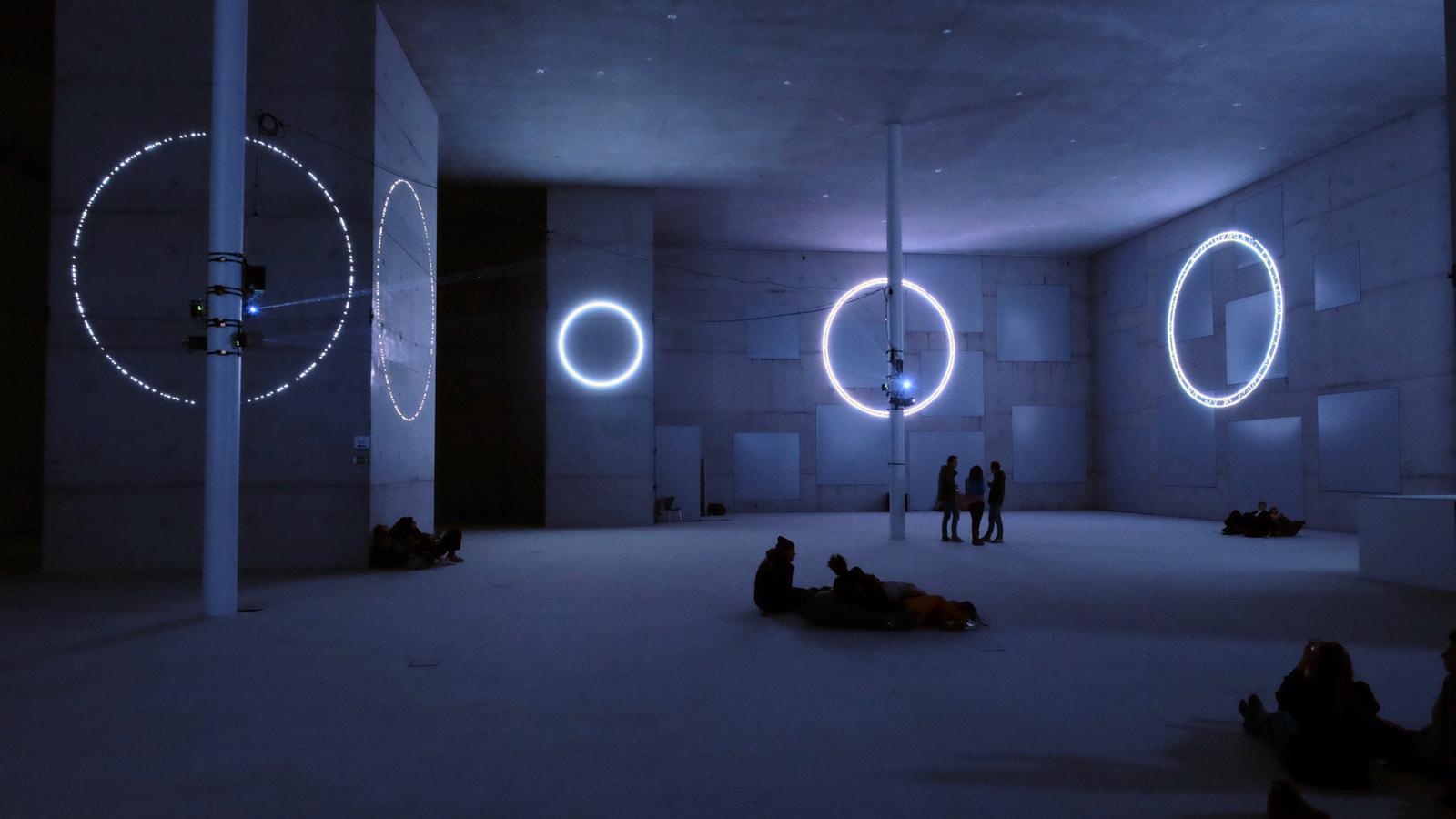

Beschreibe uns das Projekt doch bitte.

Es gibt acht Laser, jeder macht einen Kreis. Sie fangen alle als Punkt an und werden größer, teils zu einer durchchoreographierten Zeit, teils über Zufallsoperationen variierend. Es gibt eine Auswahl von Farben, die Gesamtfarbigkeit zum Ende ist weiß – sich permanent bewegende Punkte, ein Rauschen aus Punkten, sozusagen ein Fernsehflimmern auf einen Kreis projiziert: Das ist der Endzustand. Und es tauchen plötzlich neue Kreise auf, bei denen man auch den Laserstrahl sieht in den Farben Rot, Blau, Cyan und Orange. Beim Größerwerden bekommen diese Kreise eine unscharfe Textur. Sie zerfransen, verlieren ihre präzise Geometrie. Es gibt im Verlauf Momente überwältigender Farbigkeit, die dann wieder ins Weiß laufen.

Fotos: Studio Robert Henke

Einen Loop gibt es dabei nicht, oder?

Den gibt es eigentlich nie bei meiner Arbeit. Das ist ja das Schöne an der Art, wie ich das mache: Ich muss nichts vorproduzieren. Alles wird in der Sekunde berechnet, in der es passiert. So kann ich es auch vor Ort tunen, bis es mir am besten gefällt. Und dann ist es fertig – ich muss nichts mehr rendern.

Ich habe 2016 hier in Berlin deine Ausstellung „Deep Web“ im Kraftwerk gesehen und mich gefragt: Was ist eigentlich, wenn da mal etwas nicht funktioniert wie geplant? Es erschien mir so filigran. Ist das nicht sehr fehleranfällig?

Es waren, das muss man wissen, immer drei Leute von uns da, häufig auch wir selbst (Henke und sein Kooperationspartner Christopher Bauder, Anm. d. Red.). Wir haben uns nur nicht so in die Mitte gedrängt. „Deep Web“ war das bisher größte Projekt. Es war nur möglich, weil der Chef der Laserfirma, mit der ich zusammenarbeite, sehr viel Entwicklungsarbeit reingesteckt und eine spezielle Software produziert hat, damit wir die Kugeln mit dem Laser treffen.

„Deep Web“, Berlin 2016

Die Firma ist LaserAnimation Sollinger. Fungiert sie mit ihren Produkten in deinen Ausstellungen „nur“ als Ausstatter oder ragt sie auch ein Stück weit in den künstlerischen Prozess hinein?

Es ist so: Im Normalfall mietest du dir einen Laser. So, wie du dir halt irgendeinen Lautsprecher mietest. In meinem speziellen Fall ist es so, dass der Chef, Michael Sollinger, das seit über 30 Jahren macht. Er ist ein Pionier und Ingenieur aus ganzen Herzen. Und er hat auch ein großes Herz für die Kunst. Du kannst mit ihm darüber reden, was man machen möchte. Dazu gehören auch Dinge, die scheinbar so nicht möglich sind. Gewöhnlich ist die Haltung eines Unternehmens dann, dass das nicht geht. Für ein Laserprojekt wollte ich mal spezielle Plexiglasplatten von Evonik haben – keine Chance. Da kriegst du nicht eine freundliche Antwort zurück, du wirst abgebügelt, es ist halt ein multinationaler Konzern. Als ich mit „Deep Web“ ankam, sagte Michael, er müsse mal ein bisschen rechnen. Zwei Tage später dann: Ja, das geht, es ist viel Aufwand, viel Programmieren, aber es gibt keinen Grund, davon auszugehen, dass es nicht funktioniert.

Mit welchen Geräten arbeitest du in Essen?

Mit Prototypen, das ist auch fast immer so. Aktuellstes Material.

Bist du dahingehend ein Testkaninchen für eine Überführung der Entwicklung ins Kommerzielle?

Ja, das ist in diesem Markt so. Der Kunde hat Ideen, die Firma baut. Das iteriert man durch. Ein Beispiel: Die meisten Laser für den Showbedarf sind relativ stark. Es geht ja darum, viel Licht zu machen. Das ist aber in kleinen Räumen eher anstrengend. Zu viel Licht, zu viel Kontrast. Im Galeriebereich will ich lieber kleinere Maschinen einsetzen, die gibt es aber nicht. Michael hat dann überlegt, was er tun kann. Jetzt gibt es eine Variante eines existierenden Lasers (zeigt uns das Gerät), die nur ein Viertel der Leistung hat, aber einen extrem präzisen, scharfen Strahl. Das hat sich für mich bewährt und benutze ich aktuell in der Ausstellung in Peru.

„Fragile Territories“, Lima/Peru 2019 (Video: Erstaufführung 2012)

In Peru ist es für die Art der Installation ein eher kleiner Raum. Weil sie dort entspannter mit den Notausgangsleuchten umgehen, konnte ich den Raum ziemlich dunkel machen. Die Kombination aus einem kleinen dunklen Raum und den kleinen scharfen Lasern mit geringerer Leistung funktioniert. Und die Laser-Variante gibt es jetzt auch im Sortiment von Sollinger.

Stichwort Notausgangsleuchte: Wie ist das eigentlich mit der Sicherheit im Umgang mit Lasertechnik?

Sehr unterschiedlich je Land. Es gibt zwei Aspekte, die man betrachten muss: Einmal die Realität. Was kann problematisch werden? Und einmal die Verordnungen. Blöderweise korrelieren die beiden Dinge nicht unbedingt. Was in der Natur liegt, wie Verordnungen typischerweise entstehen. Siehe Mietpreisbremse: gut gedacht, funktioniert nicht. Ein Laser ist ein einziger Lichtstrahl. Wenn der sich schnell bewegt, ist die Energie, die auf deinem Auge oder einer brennbaren Oberfläche auftritt, sehr gering. Denk an die Kerze: ein kurzes Drüberstreichen ist kein Thema, die Hand drüberzuhalten ist keine gute Idee. Wenn du eine Lasershow machst und ein sich schnell bewegender Laser über große Fläche streicht, kannst du mit relativ großer Leistung arbeiten, ohne dass es ein Problem entstehst, wenn du reinblickst. Es ist wie kurz in die Sonne zu gucken – es länger zu tun wäre nicht gut. Dennoch ist das Risiko zu berücksichtigen: Es ist technisches Gerät. Da besteht immer eine theoretische Chance, dass die mechanischen Spiegel ausfallen, dass der Strahl stehen bleibt, und jemand guckt genau in die Richtung. Oder dass die Show schlecht programmiert ist. Ja, mit Lasern kann man Unfug machen.

Es gab ja vor einigen Jahren diesen schlimmen Unfall bei einer Lasershow in Russland …

… was da passiert ist, haarsträubend! Da waren Leute am Werk, die überhaupt keine Ahnung hatten. Die haben einen Laser für eine Open-Air-Show benutzt, der eigentlich für Forschungszwecke gedacht ist. Mit nur zehn Cent Nachdenken hätte man das als schlechte Idee erkannt. Industriell, in der Materialbearbeitung, benutzt du so genannte gepulste Laser, in denen die Energie des Strahls nicht konstant läuft. Viel höhere Energie in kurzer Zeit – wenn dann der Laser die Pupille trifft, dann ist das so, als würde jemand dir mit dem Messer ins Auge stechen. Das ist grob fahrlässig. Ein anderes Problem sind billige Laserpointer aus China. Die grünen. Eigentlich sind es Infrarotlaser, die über ein physikalisches Prinzip die Frequenz verdoppeln, dann kriegst du Grün. Das Problem: Macht man das nicht ordentlich, dann sind nur vielleicht zehn Prozent grün, 90 Prozent bleiben infrarot und das Auge sieht den grünen Strahl, die Pupille stellt sich drauf ein und kriegt massiv Infrarot ins Auge.

Robert Henke: „Ich mag rechteckige Objekte einfach.“

Böses Licht. Sprechen wir über Gutes: Bauhaus, gerade werden 100 Jahre gefeiert, unter anderem mit der Ausstellung in Essen. Inwiefern ist Bauhaus ein Impuls für dich?

Wenn man sich als Künstler im 20. und 21. Jahrhundert mit abstrakter Kunst beschäftigt, mit Seriellem, Industriellem, dann kommt man ums Bauhaus nicht herum. Weil es eine sehr frühe Manifestation der Verknüpfung industrieller Massenfertigung und künstlerischer Produktion ist. Die Herstellung eines Alltagsgegenstands, bei dessen Entstehung ich künstlerisch Maß nehme. Das ist kein komplett neuer Gedanke. Aber die Konsequenz, in der es gemacht wurde.

Den anderen Punkt, den ich interessant finde, ist die Formensprache: Ich mag rechteckige Objekte einfach. Dieser Minimalismus darin, der Gedanke, dass sich die Form aus der Funktion ergibt. Es wirkt wahnsinnig banal, ist es aber nicht, wenn man Barock als Gegenentwurf betrachtet. Wo das Ornament, eine Opulenz, zwingend nötig war, um etwas als wertig zu erachten: Wir können viel, wir hämmern unsichtbare kleine Figürchen auf 30 Metern Höhe in die Kirche. Dokumentation des Reichtums. Die Umkehrung dieser Wertvorstellung …

… Ornament is crime …

… exakt, und die industrielle Denkweise – wie stellen wir etwas her, das sich möglichst perfekt reproduzieren lässt – finde ich interessant.

Wie spielt sie in dein Werk hinein?

Am ehesten in einer gewissen Zwangsläufigkeit. Je mehr man reduziert, desto wichtiger werden die Details und auch die Bezüge der Objekte im Raum und in der Zeit zueinander. Das, was ich musikalisch und im Installationskontext mache, sehe ich als sehr äquivalent an. Es sind immer gleichen Fragen: Was platziere ich wo, wie lange, in welcher Farbe? Es macht, weder in der Konzeption, noch in der Technologie und der Arbeitsweise, einen großen Unterschied für mich. Und die Reduktion zwingt dich dazu, dich damit zu beschäftigen: Warum machst du das, was willst du damit erreichen? Du könntest ja einfach eine Überwältigungsstrategie betreiben, Opulenz aufeinander schichten, dann müsstest du dich das nicht fragen. Dann baust du einfach zwanzig Laser auf oder hundert.

Wo wir uns gerade gedanklich im Ruhrgebiet befinden: Da gab es früher, in Bochum, eine große Disco, die mit dieser Lasershow-Überwältigungsstrategie gearbeitet hat …

… von der Firma Tarm, genau. Das ist ja auch geil, macht ja Spaß! Aber irgendwann merkt man: Möglichst viel, möglichst gleichzeitig – das ist auf Dauer hohl. Es erschöpft sich. Und das ist genau der Punkt, an dem ich anfange, zu reduzieren. Nur dann besteht die Chance, sich länger darauf einzulassen. In Essen habe ich sehr lange mit den Farben gekämpft. Ich wollte unbedingt mit Farbe arbeiten – aber auch sicher sein, dass es nicht zu bunt wird. Wann ist das ganze Ding komplett weiß, wann wird es komplett farbig? Es war schwierig, die Balance zu finden. Die Zahlen in der Software habe ich mehrfach geändert. Da hilft dir auch Logik nicht mehr weiter, sondern Beobachtung, Intuition und dann die Entscheidung.

Sinus und Kosinus sind die Basis, wie man dem Namen entnehmen kann?

Die brauchst du für die Kreise ohnehin. Aber ganz viele der Bewegungen, zum Beispiel wie sich die bereits angesprochene Verwaschung ergibt, sind Sinus-Schwingungen im Hintergrund. Das ganze Ding schwingt wie ein Uhrwerk, überlagert sich permanent neu. Das habe ich konsequent durchgezogen. Ich habe Spaß daran, stur zu sein – das Konstruktionsprinzip soll eine gewisse Reinheit der Idee verkörpern. Auch wenn das von außen nicht wahrnehmbar ist.

Wie kommt die Musik dazu?

In diesem Projekt wollte ich „nur“, dass es einen klaren, auditiven Synchronpunkt gibt, wenn ich einen neuen Kreis starte. Weil es befriedigend ist, wenn es Synchronizität gibt. Darauf sind wir geeicht. Was ich in Essen auch noch mal besonders gemerkt habe: Die Anwesenheit von Klang verändert die zeitliche Wahrnehmung.

Inwiefern?

Ich habe mir die Lasershow einmal mit und einmal ohne Ton angeschaut. Ohne Klang hätte ich die Veränderungen viel schneller gemacht. Die Klanglichkeit führt dazu, dass man sich noch mehr darauf einlässt, zu beobachten, was passiert. Male ich einfach Kreise, die expandieren, will ich es ohne Klang tendenziell schneller tun. Die zweite, auditive Ebene beschäftigt unsere Wahrnehmung mehr – es gibt mehr Informationen, deswegen können wir es uns leisten, noch weniger zu machen. Mich hat überrascht, wie stark der Effekt ist: Ohne Klang ist die Show viel zu langsam, mit Klang ist das Timing wieder perfekt.

Du sprichst von Klang. Wann ist es Klang, wann Musik?

Bei meinen Installationen interessiert mich Musik im klassischen kompositorischen Sinne nicht. Ich will ja einen unendlichen Zustand erreichen. Der widerspricht der Komposition, die auch beim dritten, beim zwanzigsten Mal des Anhörens – und zwar des immer genau gleichen Anhörens – noch interpretiert werden will: Warum kommt dieser Ton vor dem nächsten? Man findet neue Details an einer Stelle, die man gut zu kennen glaubt. Eine Komposition hat Anfang und Ende in meiner Wahrnehmung. Eine Installation ist im Prinzip ein Spiel mit Teilaspekten der Komposition. Mit Momenten, die nach deren Regeln funktionieren, aber das Resultat soll sich explizit nicht wiederholen, sondern neu formieren.

Deine Scores veröffentlichst du ja nicht …

… und zwar genau aus diesem Grund. Das auf ein Medium zu pressen, mit festgelegter Dauer, ist für mich ein Widerspruch.

Du bist aber sicher schon gefragt worden: Wo kann ich das kaufen?

Klar. Aus kommerzieller Sicht wäre es sinnvoll, aus prinzipiellen Gründen ist es das aber nicht. Wenn ich Klänge mache für Installationen, fallen aber Dinge ab, die ich in Kompositionen wieder benutze.

„VLSI“ von Monolake, 2016

Hast du mit Monoloake Albumpläne?

Ganz viele, aber die Zeit läuft mir gerade davon. Weil ich, Gottseidank, mit meinen Installationen so viel zu tun habe. Die kosten viel Zeit, zumal ich mir nach wie vor keine Infrastruktur aufbauen konnte, mit der ich mich ein Stück weit rausziehen könnte – sprich Mitarbeiter, denen ich essentielle Entscheidungen überlassen könnte. Ich bin blöderweise jemand, der in den Details aufgeht, und diese Art von industrieller Fertigung kriege ich nicht hin im Gegensatz zu anderen Künstlern in meinem Umfeld. Ich habe es ein paar Mal probiert, es klappt nicht.

Bei Wiederaufführungen wäre es aber möglich, oder?

Selbst da bin ich ein bisschen dämlich, weil ich dann wieder neue Versionen mache (lacht). „Deep Web“ wird in Berlin wieder aufgeführt. Wir haben wir jetzt schon fünf Tage anvisiert, um neu daran zu arbeiten.

Was passiert eigentlich mit dem Material der beendeten Installationen?

„Deep Web“ ist ja eine Kollaboration mit Christopher Bauder, dessen Kerngeschäft es ist, solche großformatige Sachen für Industriekunden zu machen – die Traversen, die Seilwinden, das alles ist permanent im Einsatz ...

... aber in Paris hast du mit Leuchtdiodenstangen gearbeitet, die du selbst gebaut hast.

Ach ja, die (seufzt). Die sind tatsächlich in zwei schweren Flight Cases in meinem Atelier. „From Within“ war eine schöne Idee, aber wirtschaftlich nicht zu machen. Als Erkenntnisgewinn war es das Beste, was mir in den letzten Jahren passiert ist, aber so ein riesiges Projekt mit dem „Ensemble Intercontemporain“ – da hängen so viele Leute dran. Marko (Nikodijevic, Henkes Kooperationspartner in diesem Projekt, Anm. d. Red.) und ich haben es nicht geschafft, unseren Ambitionen entsprechend abzuliefern. Es war eigentlich von Anfang an klar, dass das nicht zu schaffen ist. Der Aufwand war einfach zu groß, die Zeit zu kurz. 70 Minuten für 34 Musiker plus Elektronik plus visuelle Komponente, da hängt sonst ein Team mit dreimal so viel Leuten dran. Mit mehr Zeit.

„From Within“, 2018

Aber: Es war wichtig, es trotzdem gemacht zu haben. Sonst hat man keine Chance, dass ein Teil davon klappt! Und bestimmte Aspekte funktionieren wunderbar, innerhalb des Werks gibt es Momente, die ganz toll laufen. Die Erfahrung, etwas am Computer zu skizzieren und halbes Jahr später spielen 20 Musiker genau das, ist wirklich toll. Das bin ich nicht gewohnt. Wie es von Probe zu Probe besser wurde ... solche Momente haben eine Wucht. Dafür bin ich dankbar, auch wenn unterm Strich nicht alles geklappt hat, wie wir es wollten. Da muss man als Künstler auch mal etwas Buddhismus an den Tag legen – es geht nicht nur um das, was man am Schluss präsentiert, sondern: Wie kam man da hin?

Welchen Ort würdest du gerne noch mal „beleuchten“?

Es gibt Kategorien von Orten, die bestimmte Arbeitshaltungen und Optionen für mich bereit stellen. Im Museum in Lima haben sie für mich kurzfristig eine Schallschutzdecke eingezogen. Das wird da einfach gemacht, die ziehen sowieso ständig neue Wände für die Ausstellungen. Für die ist das normales Business, für mich ein Luxus.

In Venedig hatte ich eine Arbeitsumgebung, die inspirierend war. Man kann sich konzentrieren, gut schlafen, blickt auf Wasser und Himmel, trinkt morgens seinen Kaffee und geht dann arbeiten. Das ist anders, als wenn ich in einem Ibishotel bin und dann eine halbe Stunde durch die Stadt fahren muss.

Wegen der Bedingungen würde ich gerne mehr an bekannten Orten zeitgenössischer Kunstrepräsentation tätig sein. Und auch, weil das, was man macht, dort von vielen Menschen gesehen wird. Vor ein paar Jahren habe ich ein Konzert in einem Canyon in Nevada gegeben, vor 40 Leuten. Es war umwerfend, aber da steht der Aufwand in keinem Verhältnis zum Ertrag – was es auf merkwürdige Art wieder sehr elitär macht. Wenn ich ein halbes Jahr Arbeit investiere, dann doch wenigstens mit der Option, dass es viele Menschen mitbekommen. Dann kann ich auch mit mehr Menschen in Dialog treten, wenngleich dann potenziell mehr Menschen sagen können: Das ist alles scheiße (lacht).

Vielen Dank, Robert.

„Cos/Sin“ von Robert Henke ist noch bis zum 5. Mai 2019 in der Sektion „Licht“ der von der Folkwang Universität ausgerichteten Ausstellung „Try Again, Fail Again, Fail Better – Impuls Bauhaus“ auf Zollverein in Essen zu sehen. Künstlerische Leiter der Ausstellung sind Elke Seeger und Fabian Lasarzik.

Foto: Studio Robert Henke