„Ich bin nicht der Boss“Die Club-Legende Dimitri Hegemann im Interview

13.12.2019 • Kultur – Text: Ji-Hun Kim

Foto: George Nebieridze

Der im westfälischen Werl geborene Dimitri Hegemann gilt als einer der bedeutendsten Club-Betreiber in Berlin. In den 1980ern initiierte er das Festival Berlin Atonal, er betrieb das Fischbüro und den Club UFO im Westen der Stadt. Nach dem Mauerfall eröffnete er den legendären Tresor, ohne welchen Techno wohl nie den heutigen globalen Stellenwert erlangt hätte. Nun realisiert Hegemann ein weiteres Herzensprojekt: Auf dem Phoenix-Areal in Dortmund-Hörde eröffnet demnächst der Tresor.West. Ende November fand im Rahmen der Konferenz MUMA das erste Soft-Opening statt. Im Interview rekapituliert er seinen Werdegang, was ihn so sehr an Räumen interessiert und wieso es wichtig ist, sie jungen Menschen zur Verfügung zu stellen.

Seit Jahrzehnten betreibst du Clubs und entdeckst immer wieder neue Orte. Wie kommt man überhaupt dazu?

Ich bin gebürtiger Westfale und bin in dem kleinen Ort Werl aufgewachsen. Ich bin ein Kind der 50er und 60er und musste feststellen, dass man in solchen Gegenden programmiert wird. Es gibt die örtlichen Vereine, die Eltern setzen dich in den Fußball- oder anderen Sportverein, dann gibt es das Schützenfest und oft war es das auch schon. Trotzdem suchte ich immer nach einem eigenen Ort. Ich bin ein neugieriger Mensch. Mit meinen Freunden wollten wir so einen Ort finden. Wir waren inspiriert vom Woodstock-Festival. Die Werte und die Einstellung fand ich schön und ich konnte mich damit identifizieren. Togetherness, die Friedensidee, aber auch die grüne Idee, die es seinerzeit schon gab. Das war alles eine Welt der Freiheit. Mit meinen Freunden wollte ich damals ein altes Haus mieten und darin unser eigenes Woodstock machen.

Wann war das genau?

Anfang, Mitte der 1970er-Jahre. Ich wollte von zu Hause ja gar nicht weggehen. Aber dann hörte ich immer nur: „Nein. Das geht nicht!“ In der Provinz hatte ich mit so vielen Widerständen zu tun, dass ich 1978 nach Berlin gegangen bin. Ich wurde aber vom Land geprägt und sozialisiert. Der Weggang fiel mir schwer. In West-Berlin habe ich den nächsten Kulturschock erlebt. Die große Stadt, die nicht existente Sperrstunde – ich habe die Nacht für mich entdeckt. Während des Studiums verbrachte ich Zeit in Läden wie „Risiko“ und „Ex’n’Pop“. Natürlich habe ich viele Konzerte gesehen. Es gab Bands wie Einstürzende Neubauten, die neue Ausdrucksformen entwickelten und so habe ich das Atonal-Festival gegründet. Ich hörte bis dahin Joy Division und The Cure und plötzlich machten die Bands in Berlin richtig Krach und spielten neue Instrumente. Das begeisterte mich, auch wenn ich zunächst nichts davon verstand. Das hat meinen Horizont erweitert und so erwuchs die Idee, alle auf eine Bühne zu bringen. 1982 fand das erste Atonal statt. John Peel hat dafür viel Werbung gemacht. 1983 wurde es internationaler und es kamen Acts wie Psychic TV und Laibach dazu.

1989 fiel die Mauer.

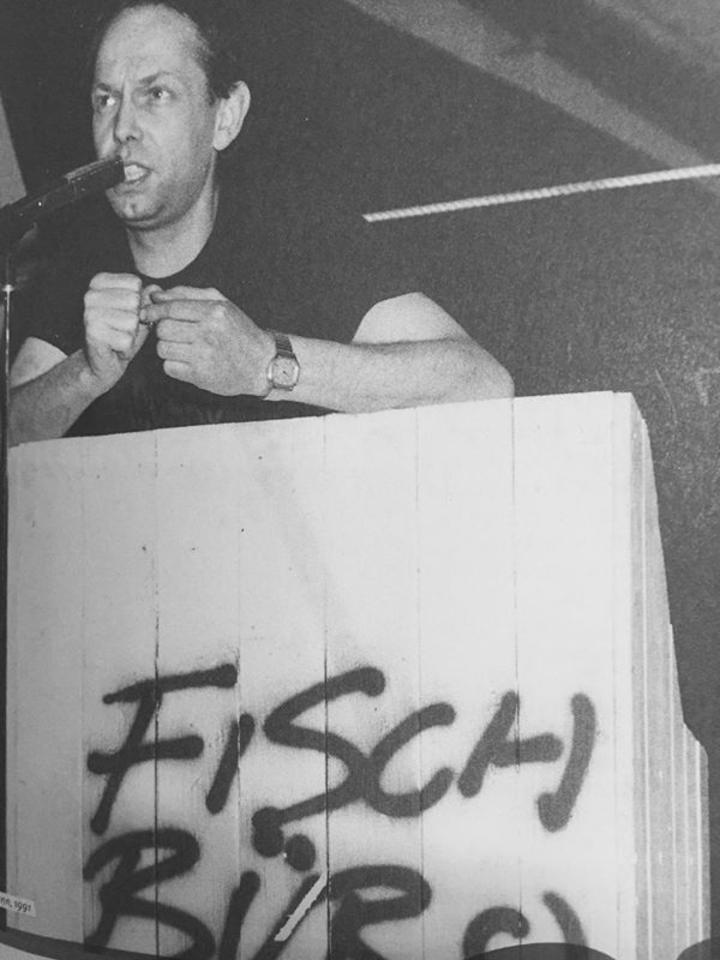

Zuvor hatte ich noch die Idee, einen Dada-Club zu machen. Der nannte sich Fischbüro und hatte den den Auftrag, Grenzen zu brechen. Ich wollte auch mal was produzieren und anfangs war es nicht mehr als eine Speaker’s Corner, später kam im Keller, der zweiten Location, das UFO dazu, wo wir erste Acid-House-Partys veranstalteten. Das Fischbüro/UFO habe ich bis 1989/1990 gemacht. 1990 fand das letzte Atonal statt. Nach dem Mauerfall haben wir gemeinsam mit Freunden den Tresor entdeckt. Ein richtiges Stehaufmännchen. Wir hatten mit vielen Problemen zu tun. Wir haben alle Fehler gemacht, die man machen konnte.

Mit einer Speaker's Corner in Kreuzberg fing alles an. Dimitri Hegemann im Fischbüro in den Achtzigern. | Archiv: Dimitri Hegemann

Betriebswirtschaft hat wenig mit Kreuzberger Punk-Attitüde zu tun.

Wir wussten nicht, was Brutto/Netto ist. Wir wussten nichts über Versicherungen. Das war abenteuerlich, aber eine Zeit des Aufbruchs. Wir fühlten, das ist eine neue Epoche und eine neue Generation. Räume haben mich schon immer interessiert. Und der Tresor war ohne Frage ein starker Raum. Wir bekamen viel positive Resonanz von den Leuten aus Ost-Berlin. Es gab die Euphorie und kaum Regulierungen. Kaum Polizei, weil die einfach nicht da war.

Und viel Platz.

Und es gab diese neuen Klänge aus Michigan. Die Künstler aus Detroit waren ja von Kraftwerk inspiriert, was wiederum Musik aus Deutschland war. Die haben die Kraftwerk-Sounds geremixt und wieder zurück nach Deutschland gebracht. Eine eigentlich absurde Sache, die aber wunderbar funktioniert hat.

Wann wurde dir klar, dass Techno eine große Sache wird?

Wir haben oft nur von einem Monat zum nächsten gedacht und geplant. Wir sind von der Euphorie überrollt worden. Alle suchten das Neue und das Andere. Die Leute, die Musik, die Architektur – es passte viel zusammen. Oben lief zu der Zeit noch Acid Jazz. Norman Jay und Gilles Peterson haben da aufgelegt. Unten gab es diese neuen Sounds. Alles war total dunkel. Wir haben den Nebel und die einfachen Lichteffekte vom Acid House übernommen. Der Tresor war ein Schutzraum und er gab das Gefühl, dass man sich von etwas befreien konnte. Man konnte den Mainstream quasi außen vorlassen. Wir konnten viel experimentieren und hatten kaum wirtschaftliche Verpflichtungen. 1992 wurden wir jedoch vom Bauamt geschlossen, weil auch nicht alles legal war. Es kamen Konflikte mit den Partnern dazu. Eigentlich wollte ich für die Künstler meines damaligen Labels Interfisch, aus dem später auch Tresor Records entstand, eine Bühne schaffen. Durch den Bierverkauf im Tresor haben wir die Vorschüsse für die Label-Artists finanziert. Wir nahmen die Einnahmen aus dem Club, der gut funktionierte und gaben die in das Label, das eben nicht so gut funktionierte. Das Label hat aber wiederum die Marke Tresor in der Welt gemacht.

Der erste Tresor in der Leipziger Straße in Berlin. 2005 musste der Club schließen. | Archiv: Dimitri Hegemann

Ihr habt euch erstaunlich lange gehalten.

2005 war es mit dem Tresor in der Leipziger Straße vorbei. Das war ein Fehler der Stadt, dass sie das Areal verkauft haben. Wir hatten Pläne, auf den alten Fundamenten einen Tower zu bauen. Es wurden bereits Modelle entwickelt, die zur Zeit auch im Vitra Design Museum ausgestellt werden: der Tresor Tower. Ich glaube, wenn der Tower gebaut worden wäre, hätte das die ganze Gegend um den Potsdamer Platz zum Positiven beeinflusst.

Wie bleibt man so lange dabei? Techno-Clubs zu betreiben – sagt man – ist eher was für junge Leute.

Irgendwann ist auch mal Schluss. Das dachte ich 2005 auch. Unterdessen nahm aber mein Interesse an Räumen nicht ab. Räume können angenehme Erfahrungen produzieren und Stimmungen schaffen. Durch Zufall bin ich auf das Kraftwerk in der Köpenicker Straße gestoßen. Wir brauchten Lagerplatz für das ganze Tresor-Equipment. Einen Teil haben wir in einen Container verfrachtet. Ein Bekannter meinte, er kenne jemanden, bei dem man das Equipment außerhalb der Stadt unterbringen könne. Der Container ist nie wieder aufgetaucht. Den anderen Teil konnte ich im Kraftwerk lagern. Erstmal für ein Jahr, aber der Raum hat mich direkt angesprochen. Ich wollte das Kraftwerk für die Berliner Kreativszene zugänglich machen. Aber der Start war holprig. Es gab Probleme mit den Partnern, dann kommt auch noch Pech dazu. Aber am Ende hat das geklappt. 2007 haben wir den neuen Tresor im Komplex des Kraftwerks eröffnet. Auch weil viele vom alten Team mich überzeugt haben, weiterzumachen.

Ist es wichtig, dass einer die Fäden zusammenhält und an einer Idee festhält?

Nein. Ich finde es sogar wichtiger, loslassen zu können und das kann ich gut. Ich bin nicht der Boss. 2012 traf ich junge Leute wie Laurens von Oswald und Harry Glass, mit denen ich das Atonal wieder aufgelegt habe. Ich erzählte denen von dem Festival früher, von der Idee und der Ausdrucksform. So ein Festival soll ja neue Ausdrucksformen liefern.

„ Ich sehe heute oft, wie Leute den Spirit der Techno-Kultur nehmen und große Festivals machen. Da geht es primär ums Geld, die geben aber kaum etwas zurück. Das ist nicht meine Welt.“

Kommt mit dem Alter auch eine gewisse Ruhe und Gelassenheit?

Die kommt. Ich hatte den Raum, aber jeder Raum braucht Futter. Als sich sah, wie gut das läuft, habe ich nur gesagt: Macht mal. Ich habe mit Kontakten ausgeholfen, wenn es um Förderprogramme ging. Beim Kraftwerk haben wir gemerkt, dass das Haus Potential zur Mischfinanzierung hat. Dass es auch mal eine Autofirma gibt, die in so einer Räumlichkeit eine Produktpräsentation machen möchte. Mit den Mieteinnahmen kann man dann weiterbauen. Es muss aber um den guten Geist gehen, das Ethos. Ich sehe heute oft, wie Leute den Spirit der Techno-Kultur nehmen und große Festivals machen. Da geht es primär ums Geld, die geben aber kaum etwas zurück. Das ist nicht meine Welt.

Nun eröffnest du den Tresor.West. Der hängt wiederum eng mit deiner Initiative Happy Locals zusammen. Erzähl uns etwas darüber.

Zu der Idee von Happy Locals: Nach dem Mauerfall war ich viel im Osten auf dem Land. Dort habe ich das gleiche Bild vorgefunden, das ich aus meinem Dorf in Westfalen kannte. Die jungen Kids hingen an Tankstellen ab. Sie bekamen nichts. Heute gehen die meisten mit 19, 20 weg. Die junge Intelligenz zieht aus dem Land ab. Das ist ein großer Verlust für die Kommunen. Ich wollte mit meiner Erfahrung in die Mediation gehen. Ich spreche mit den jungen Menschen und spreche mit der Verwaltung. Junge Leute brauchen Räume und die gibt es auf dem Land, und die Verwaltung will eigentlich glückliche junge Leute. Hier im Ruhrgebiet ist das Thema nicht anders. Junge Menschen brauchen Werkstätten, wo sie experimentieren können, Dinge ausprobieren und sich realisieren.

Die neuen Dancefloors im Tresor.West in Dortmund | Foto: Norbert Smuda

Wie bist du auf die Location in Dortmund-Hörde aufmerksam geworden?

Inke Arns, eine frühere Besucherin des Fischbüros, leitet heute in Dortmund den Hartware MedienKunstVerein (HMKV). Sie rief mich an: „Dimitri, hier steht eine große Halle. Freunde haben das gekauft und saniert und der Keller steht noch zur Verfügung“. Ich hatte vor 17 Jahren schonmal die Idee, in Werl etwas ähnliches zu machen. Damals wollte ich das schon Tresor.West nennen und wir hatten eine alte Kaserne dafür ausfindig gemacht. Die Idee wurde aber abgelehnt. Es wurde viel diskutiert und die Stadt meinte nur, es kämen dann die ganzen Drogen. Aber ich will ja Bereicherungen bringen und keine Drogen. Nun hat sich in Dortmund die Möglichkeit wieder aufgetan. Ich sprach mit den Menschen hier und fragte sie, was sie mit dem Namen Tresor verbinden. Die Antwort lautete: „Tresor ist ein Garant für gute Techno-Musik. Und wir wollen gute Musik!“ Es gab die richtige Leidenschaft und so haben wir die Kellerräume der heutigen Warsteiner Music Hall in Dortmund-Hörde ausgebaut. Die Genehmigungsverfahren waren schwierig. Aber wir haben das durchgezogen.

Die Hoffnung ist da und du bist optimistisch.

Ich war neulich beim Kultusministerium NRW und wir konnten erreichen, dass sie beginnen, das Thema Clubkultur ernst zu nehmen. Bei meiner Arbeit mit Happy Locals treffe ich überall junge Menschen, die eine Vision für ihren Ort haben. Sie kennen sich am besten aus, wissen wo man etwas realisieren könnte und was die Gegend am dringendsten benötigt. Ich sehe die Zukunft auch nicht in reinen Techno-Clubs. Clubs können Räume für andere Kunstformen wie Lichtkunst und Tonkunst sein, aber auch Themen wie Literatur, Ernährung und Philosophie sollen eine Rolle spielen. Viele Kreative wollen bleiben. Die Politik muss jedoch lernen, Barrieren abzubauen. Wenn die junge Intelligenz abzieht, kommt der rechte Mainstream und übernimmt das Vakuum, das entsteht. Man muss Zukunftsmöglichkeiten aufzeigen. Es braucht die Kunst und Kreativität. Daran glaube ich.

Foto: Anke von der Heide

Das Interview erschien zuerst im disco-Magazin.